文字

背景

行間

学校から

学校における今後の新型コロナウイルス感染防止対策について 3月1日(水)

ただし、学校においては卒業式を除き4月1日からの取組とすることになっています。3月いっぱいは、これまでと同様の感染症対策を実施することになります。

卒業式については、

①児童生徒及び教職員は、マスクを外すことを基本とする。

②来賓・保護者はマスク着用とする。座席間の距離は、触れ合わない程度とする。

③壇上でのあいさつ等はマスクを外してよい。(一定の距離が保たれるため)

④証書の授与時は、児童・校長等ともにマスクを外してよい。(距離は近いけれども声は発しないので)

⑤歌唱や呼びかけ時は、マスクを着用するかまたは一定の距離を保つなど、一定の感染症対策を講じる。

マスクの着脱については、外すことを強制するものではありません。健康上の理由など、様々な事情によりマスクを着用する希望があれば着用してかまいません。その場合、子供たちの中で、差別やいじめの原因とならないように、学校では適切に指導しますのでご安心ください。ご家庭でも一言触れていただければと思います。 (文責 海寳)

今日から3月です。 3月1日(水)

校内環境も、桃の節句に合わせたものが見られ、季節感を演出しています。

3月の異名は「弥生(やよい)」です。たしか昨年も書きましたが、「草木弥生月(くさきいやおいづき)」からきているとありました。「いやおい」とはますます生い茂るという意味ですね。冬を越えて暖かさが増し、草木も一斉に芽吹く時期ということでしょう。虫が冬眠から目覚め活動を始めるころを表す二十四節気の「啓蟄(けいちつ)」は3月6日です。

3月は卒業式があります。19名の卒業生が巣立っていきます。6年生は卒業の日に向けて様々な準備を始めています。

今日は6年生を送る会を実施しました。わらびが丘小が開校して初めて、全校児童が一堂に会した送る会になりました。各学年の出し物は、6年生に対する感謝の気持ちがよくわかるとても良い発表でした。詳細は別記します。

先日、職員の打ち合わせでこんな話をしました。「3月には6年生を送る会と卒業式があります。『会』と『式』の違いって知っていますか? 近くの先生と伝えあってください」と。

「え~っ⁉」

「なんだろう?」

「厳粛だからかな?」

「そういわれると難しいね」

「う~ん、わからない」

児童の気持ちになりましたか? 考えることと交流することって難しいですよね。

実は、私もはっきりとは知らなかったので、こっそり調べてから、あたかも知っていたかのように話しました。

「『会』は『お披露目』であり、『式』は『節目』です」

「竹は、節があることによって、しなやかさと強さを持ち合わせています。人生にも、節目があることで、気持ちを新たにすることができます。そして、より強く生きようと決心します。そのような意味で『式』は大切です。子供たちには、式に臨む心構えをしっかりと伝えてください」

「将来、成人式や結婚式、お葬式など、人生の節目節目で様々な『式』に出会います。どのような気持ちで、どのような態度で臨めばいいのか、小学校時代にきちんと教えることは大切です。ぜひよろしくお願いします」

先生方は、皆、真剣に耳を傾けていました。その後、子供たちにもきちんと話してくれたことと思います。

令和4年度の締めくくりとして、残りの1か月を充実したものにしてほしいと思います。

わらびが丘マイスターのK先生は、また図書室前の掲示物をリニューアルさせていました。春らしい明るい色合いを背景にしているのは「7ひきの子やぎ」です。こわいオオカミがやってきて、家の中のいたるところに隠れています。7ひきの子やぎを見つけることはできるかな? いつも楽しい掲示物をありがとうございます。 (文責 海寳)

イグレット乗馬倶楽部様とコラボへ。 2月24日(金)

昨年今年と、生活科「わたしの町 はっけん」の一環として、2年生の児童がイグレット乗馬倶楽部に伺いました。学区に牧場は複数あるのですが、これまであまり関わりを持てずにいたのです。しかし、児童の訪問を申し込んだところ快く受け入れてくださり、子供たちも大喜びで訪問しました。そこで御縁がつながり、今回の運びとなったのです。

沼田様と一緒に来られた渕上様は、現在も指導者として大学に所属し、アニマルセラピーを専門に研究されていると伺いました。馬と人間の関わりが、心の在り方にどのような良い影響を与えるかを研究されています。馬との関わりによって得られる様々な良さを伝えていければとおっしゃっていました。そのために、体験学習の前に事前学習としてレクチャーしてくださるとのことです。さまざまな活動や行動には必ず意味があります。それを知らずに触れ合うだけでは学習になりません。レクチャーを聞くことで、そこに意味が生まれてきます。充実した貴重な体験になるはずです。

また、代表の沼田様は、競走馬を引退した馬の最後の余生の過ごし方に目を留め、「NPO法人引退馬協会」を立ち上げ、その代表も務めていらっしゃいます。引退した競走馬の扱いに心を痛めていたと聞きました。一部の活躍した有名馬を除いては、その後はあまり知られていません。「役に立たない」というレッテルを貼られ、その扱いも言葉では言えないほどとおっしゃっていました。そこで、第二の人生(馬生?)を送れるよう、人との触れ合いで、双方に幸福感をもたらせてくれるはずと考えてこの活動を始められたそうです。そのようなこともお話いただけたら、子供たちの馬を見つめるまなざしや興味・関心の方向も変わってくると思います。

イグレット乗馬倶楽部様とのコラボレーションは、できればすぐに実行したいと考え、来年度の年間計画への位置づけを検討しています。地域とのつながりを、今後も、もっともっと増やしていこうと考えています。

沼田様、渕上様、そしてイグレット乗馬倶楽部の皆様、今後ともどうぞよろしくお願いします。 (文責 海寳)

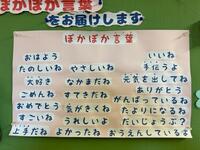

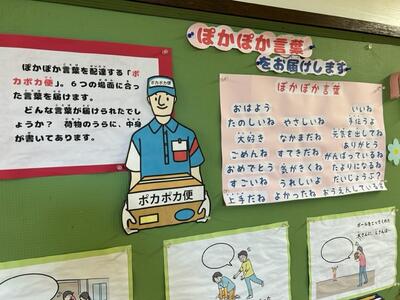

ぽかぽか大作戦 2月22日(水)

言われてうれしい言葉=ぽかぽか言葉をみんなで使って、お互いに気持ちよく毎日を過ごせるといいですね。 (文責 海寳)

ピカピカ大作戦 2月22日(水)

今日は、階段の踊り場に残る上履きの跡(黒くこすれた汚れ)を何度もこすって落としています。この汚れはかなりしつこくて、なかなか落ちません。子供の力だと歯が立たないのです。SSSのIさんはさすがです。根気強くこすってみるみるうちにきれいになっていきます。Iさん、ありがとうございます。とても助かります。 (文責 海寳)