文字

背景

行間

児童の様子

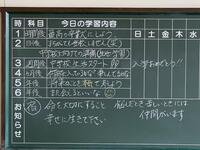

6年生教室は静かです。 3月22日(月)

先週の金曜日、卒業式を終えて、6年生は巣立っていきました。教室はがらんとしています。前の黒板には、担任のH先生が描いた6年生14人の絵があります。横には、メッセージが書かれています。出会えた奇跡、出会った絆、これから出会う絆を大切に・・・と。後ろの黒板には、1時間後、2日後、3週間後、4か月後、5年後、6年後のこと。そして、宿題は、命を大切に、悩んだ時には仲間がいます、幸せに生きて・・・と結んでありました。

担任のH先生、子供たちに対する深い愛情が感じられました。 (文責 海寳)

2年生 国語 読み聞かせをしよう 3月22日(月)

このお話は、何も悪いことをしていないのにいつも人間から嫌われているねずみのアレクサンダと、人間の子どもからとても大事にされているぜんまいネズミのウイリーとの交流を描いたものです。

「自分もぜんまいネズミになってちやほやされたいなぁ・・・」と思い、なんでも願い事がかなう紫色の石を探しますが見つかりません。

あるとき段ボール箱に捨てられているぜんまいネズミの姿をみつけます。

「どうしたんだい?」

「あたらしいおもちゃがやってきて、ぼくはおはらいばこさ」

人間に飽きられると捨てられる運命にあるおもちゃ。

それまで自分のことしか考えなかったアレクサンダがはじめて他人(ぜんまいねずみウイリー)のことを心配したその時、紫色の石が目の前に現れます。そして、自分のための願いごとをやめて「ウイリーをねずみにして」と友だちのために頼みます。

自分ではなく、友だちを救うために魔法の力を使ってしまったアレクサンダ。その結末は、とてもハッピーです。

児童は、教科書の文章で読み聞かせの練習をして、図書室から好きな絵本を選んで、みんなの前で読み聞かせするという言語活動に取り組みました。

読むほうはというと、マスクをしているので声が小さいとやや聞きずらいところがありましたが、みんながんばって読んでいました。聞くほうもとても興味深く聞いていました。相手意識、目的意識が持てると学びに必然が生まれます。良い学習になりました。 (文責 海寳)

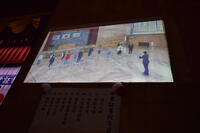

第1回卒業証書授与式を挙行 3月19日(金)

朝のうち曇りがちで時折ポツポツ雨粒が落ちる、やや心配な空模様。それでも式が始まるころには陽が差してきました。

本日、香取市教育委員会学校教育課主幹兼指導班長の田畑光義様、本校PTA会長の保科忠延様のご臨席を賜り、わらびが丘小学校の第1回卒業証書授与式を行いました。緊急事態宣言下で規模を縮小しての開催です。在校生の参加は5年生のみ。他学年は、教室で式の様子をリモートで視聴しました。

卒業生は14人。幾多の我慢を強いられながらの1年でした。しかも、統合したばかりなのです。それでも、力を合わせ、心を合わせて乗り越えてきた14人の結束は固く、絆は深く、いつでも静かな闘志をみなぎらせているような空気を漂わせていました。

式への参加態度も立派でした。さすが6年生です。式に参加した5年生も背筋をピンと伸ばして、6年生の姿を目に焼き付けていました。

御卒業おめでとうございます。中学校での活躍をみんなで応援しています。

ガンバレ! わらびっ子!!(文責 海寳)

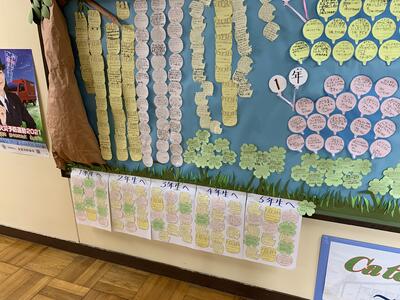

6年生への感謝のキ・モ・チ~廊下掲示 3月18日(木)

卒業式のあと、6年生は各階をまわります。在校児童が見送りをするからです。廊下には、各学年で工夫して、6年生のために掲示物を作りました。保健室や図書室、そして学童クラブの窓にもきれいな花を模した掲示物が飾られ、みんなで卒業をお祝いしています。(文責 海寳)

一生懸命準備しました。 3月18日(木)

明日の卒業式のために、3年生から5年生で会場準備や掃除を行いました。6年生への感謝の気持ちを込めて、みんな一生懸命取り組みました。まさに、「心を手にして」掃除をしました。みんなの気持ちは、きっと6年生に届いています。(文責 海寳)

6年生にお花のプレゼントです。 3月18日(木)

6年生に感謝の気持ちを込めて、全校児童からバラの花をプレゼントしました。明日の卒業式では、お花を渡すチャンスがないからです。

お昼休みに、いじめゼロ集会のときのようにグラウンドに整列して、6年生を待ちます。

在校児童代表の5年生のYさんが、感謝の言葉を述べます。そして、5年生の担当児童がそれぞれお花を渡しました。

そのあと、在校児童で両側に通路を作り、6年生は少し照れながら、在校生の間を通って退場しました。

卒業式前日のわずかな時間でしたが、心のこもった温かいふれあいの時間になりました。このあと、6年生と1・2年生は下校です。3年生から5年生は卒業式の準備に入りました。(文責 海寳)

6年・1年 今日の児童の様子 3月15日(月)

気持よく晴れ渡りました。今週金曜日が卒業式の6年生にとっては、小学校生活最後の週です。1時間目は、卒業式練習です。卒業証書授与は、実際に教頭先生が読み、校長から手渡しました。一連の動きについて細かくチェックしました。子供たちは相当緊張していました。いくつかの変更点が見つかりました。良い練習になりました。練習でこれだけ緊張する経験をすれば、本番は大丈夫です。あと少し練習しましょう。

6年生は、5時間目に道徳の授業です。「寛容」(=相手を許す広い心)について考えました。学習課題は「相手と意見がぶつかったときに、どのようにしたらよいだろうか」です。主発問は「ピエロは、なぜサムのことを許すことができたのでしょう」です。担任のH先生によれば、「いつも以上に皆よく考えて意見を出し合っていた」そうです。しかし、道徳の時間の常で、最後は時間が足りなくなってしまいました。学習課題に対する振り返りに良い考えを書いている児童が何人もいたので、次の時間にぜひ活かしたいと、H先生は意欲を見せていました。

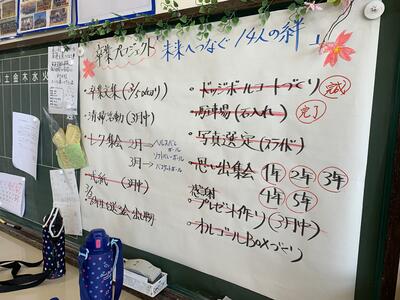

教室の背面黒板には、6年生の卒業プロジェクト「未来へつなぐ14人の絆」の進捗状況が貼りだされています。9割がた完了しました。もうすぐコンプリートですね。でもその時が卒業の時です。

最後の1週間を最高に充実した1週間にするんだ! 6年生!

1年生は、花壇でスナックエンドウの観察です。秋にまいた種が冬を越してずいぶん育ちました。実もつけています。児童は一生懸命スケッチしています。小さく生(な)った実を見つけては、「見て~」「こっちにもあるよ」「いっぱいできた」と大はしゃぎでした。絵も上手に書けました。 (文責 海寳)

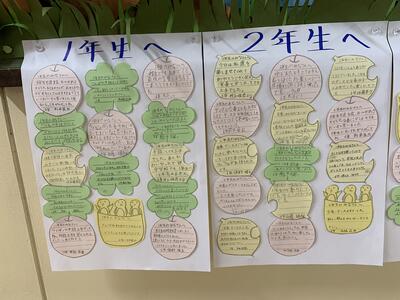

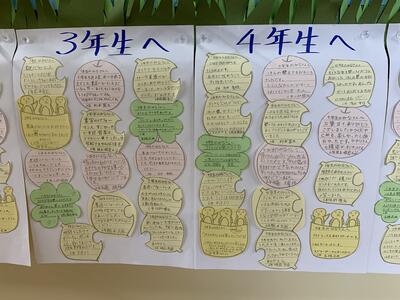

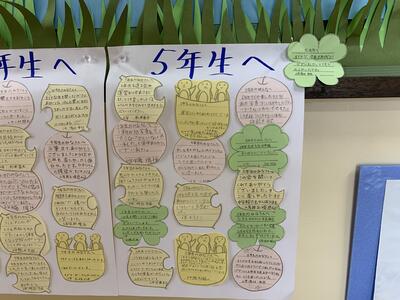

6年生から感謝のメッセージ 3月9日(火)

6年生の一人一人から、各学年の出し物に対して感想や感謝の言葉がつづられています。いくつかを紹介します。

〈1年生へ〉

〇「さんぽ」の手話がとても上手でした。とても楽しかったです。

〇1年生の手話の発表がすごく勉強になりました。少しの時間しかなかったのに手話が覚えられるのがすごかったです。

〈2年生へ〉

〇ダンスで呼ばれたとき、とてもきんちょうしましたが、楽しいという感情が強く、おもしろかったです・・・ウッ!!。

〇合奏、みんな心を一つにメロディーをかなでられていて素敵でした。

〇2年生のみんなの合奏がとてもすばらしかったです。きっと練習を重ねたんだなと思いました。

〇書道パフォーマンスの字がとても上手だったし、「未来に駆け出してく」の言葉に感動した。

〇書道パフォーマンスとてもすごかったです! 少し「うるっ」ときちゃいました! 字がきれいでうらやましかったな・・・。

〇素敵な会を開いていただきありがとう。筆で文字をたくさん書き、メッセージをありがとう。

〈4年生へ〉

〇CMや「19人の壁」がおもしろかったです。

〇鉛筆立てありがとうございました。クイズやCMも楽しかったしおもしろかったです。Hさんの縄跳びすごかったです。

〈5年生へ〉

〇6年生を送る会の運営お疲れさまでした。とても楽しかったです。25人の力を合わせて学校を引っ張っていってください。

〇思い出たくさんできたよ。誰でしょうクイズがおもしろかった~。飾り付けありがとう。楽しかったです。

〇この会を開いてくださりありがとうございます。とってもうれしかったです。リーダーがんばってください。

6年生の皆さん、温かいメッセージをありがとう。最後までさすがの6年生でした。中学校での活躍を、全校児童一同楽しみにしています。 (文責 海寳)

題名総選挙第5弾! 題名が決定しました。 3月9日(火)

「トトロの森をだいぼうけん」(6年女子)

たしかに幻想的な森の中の道を、トトロの親子のように並んだ列がやってきます。ファンタジーの要素あふれる題名になりました。

ちなみに、2位以下は接戦でした。次点で得票数が多かったものは次の通りです。

「久しい道」

「朝日がせなかをおしてくる」

「新しい朝」

「朝の光につつまれて」

「今日も一日が始まる」

なかなか詩情豊かな表現が多くありました。どれも秀逸です。1位はやっぱり「トトロ」が効いたのでしょうか。ダントツ人気でした。

今年度はあと1回だけ行います。最後の総選挙を楽しみにしていてください。(文責 海寳)

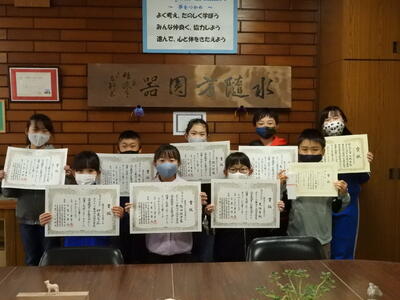

賞状を授与しました。 3月8日(月)

業間休みの時間に、校長室で賞状を授与しました。本来であれば、児童集会で、全校児童の前で授与すべきところですが、緊急事態宣言延長ということもあり、できるだけ集まる機会はなくすという原則から、校長室での授与となりました。

今回の授与は、3種類です。一つ目は、人権標語の優秀賞に入賞した児童です。二つ目は、書初めの香取地区審査で書星会賞だった児童です。三つ目は、技術・家庭科作品展において、研究部長賞に入賞した児童です。

皆さん本当におめでとうございました。 (文責 海寳)