文字

背景

行間

児童の様子

5年生 四字熟語かるたに夢中! 4月21日(木)

やり方は簡単。四字熟語の初めの二字が読み札で、下の二字が取り札です。「ゆうじゅう」と読んだら、取り手は間髪入れずに「ふだ~ん」と声に出して返し、同時に札を探します。そうすれば、わからない子でも探せます。知っている子が黙って探すのはルール違反です。

記録用紙も用意してあるので、1回戦ごとに記録して、全員が1回読み手を経験したら、トータルの取り札の数で順位付けをします。読み手も全員が順に経験します。実は読むことが学習になります。また、「一長一短」や「一朝一夕」、「一進一退」や「一心不乱」のように、同音の読み札があります。読み手は、読んだ後すぐに机の真ん中に置いた本の上にカードが見えるように置くので、取り手はその字を見てどの四字熟語か判断します。注意深さと視野の広さ、そして反応の速さが身に付きます。

中学3年生でも、まるで小学生のように頭を突き合わせて、一心不乱に取り組むようになりました。

1グループは5人で、一人が読み手、あとの4人が取り手です。1周するのに5回戦やるわけです。四字熟語は50個です。3枚残しで終わりです。慣れてきたらメンバーを入れ替えます。それぞれの1位が集まったグループ、同様に2位グループ、3位グループ・・・と組んで行います。競争意識がさらに上がり、白熱した展開になります。

飽きてきたら、読み札と取り札を入れ替えてやります。「応報」と読んだら「因果」を探すわけです。なかなかのレベルです。でも、子供たちはこのほうが燃えます。

今回使ったかるたは自作のもので、2代目です。平成14年に当時中学2年生だった子たちに手伝ってもらって作りました。初代は、昭和62年に作って15年使いました。今の2代目は、すでに20年使っています。年季も入ってきました。

もう一段レベルが高いものも3セット作ってあるので、物足りなくなったグループがチャレンジしています。小学生の段階から取り組むことにより、相当数の四字熟語が覚えられるのではないかとひそかに期待しています。

5年生の子たちも、すぐにコツをつかみ、取った枚数を競い合っていました。今日わからなかった四字熟語を、家でたくさん覚えてきてくださいね。 (文責 海寳)

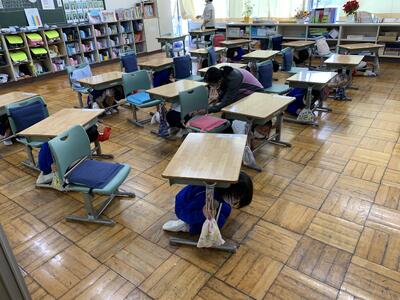

6年生 全国学力・学習状況調査 4月19日(火)

6年生は、出題の仕方に慣れるために、5年生の時から過去の問題に少しずつ取り組んできました。

また、良い意味での緊張感を持たせるために、隣の多目的室に机といすを移動させて、広い教室で問題に取り組みました。

手ごたえはどうだったでしょうか? 結果が来るのが楽しみです。8月ごろには届くと思います。今日できなかった問題は、今夜すぐに取り組み、今日中にマスターしておきましょう。 (文責 海寳)

第1回避難訓練 4月18日(月)

今日は、地震想定です。放送によりまず一次避難です。机の下にもぐり、脚をしっかりとつかみます。

放送の合図で二次避難です。防災頭巾をかぶって、定められたルートを通って、グラウンドに避難しました。

避難の約束は「お・か・し・も」です。「おさない・かけない・しゃべらない・もどらない」です。

今日の訓練では、ほとんどの児童が約束をよく守って行うことができました。ただ、少しおしゃべりしてしまった人がいました。次の訓練の時には気をつけましょうね。

このあとは、バス乗車時の地震対応の訓練、不審者対応の訓練、火災時の訓練を予定しています。

また、天候の急変による引き渡し訓練も予定しています。実施の時期については、行事予定をご覧ください。 (文責 海寳)

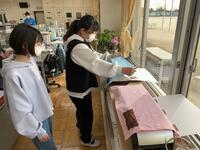

1年生の小学校での生活が始まりました。 4月13日(水)

今日は、身体測定と視力・聴力検査を行いました。廊下ではおしゃべりしないで静かに待つことができました。

月曜日からはもうバス通学が始まっています。朝の時間に、バスの乗車練習を行いました。乗ったり降りたりするにも動きの決まりがあります。シートベルトをするとか、ランドセルはひざの上に置くとかなどです。話をしてもいけません。コロナウイルスの飛沫感染防止のためです。

また、スクールバスは、朝と帰りで座る席が変わります。席を覚えるのも大変です。とにかく、慣れるまではしばらく時間がかかるでしょう。

明日は何があるのか楽しみですね。 (文責 海寳)

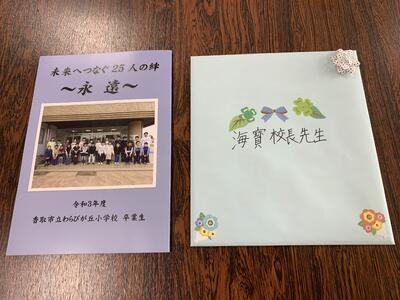

卒業証書授与式を挙行しました。 3月18日(金)

25名の卒業生は、中学校の制服に身を包み、緊張の面持ちで式に臨みました。

昨年に引き続き、来賓は2名のみ、在校生は5年生のみ参加で、4年生以下はリモートで参加しました。

短い時間ではありましたが、卒業生、在校生ともに良い姿勢で、本当に温かい気持ちになれる良い卒業式となりました。 (文責 海寳)

卒業式が近づいています。 3月16日(水)

担当のMさんは「校長先生、神南小からわらびが丘小までの3年間、いろいろとお世話になりありがとうございました」ときちんということができ、びっくりしました。まるで大人のような振る舞いにです。大人でもしっかりと言えない人もいるというのに、小学6年生とは思えません。

中身は、あとでゆっくりと読ませてもらいます。とても楽しみです。

6年生からは、もう一つプレゼントがありました。卒業制作で各クラスのCDラジカセのカバーと、職員室のラミネーターのカバーを作ってくれました。Tさん、Yさん、Sさんの3人で来てくれました。明るい色でサイズもぴったりです。かわいい刺繍もあります。とても上手にできました。ありがとうございました。大切に使います。

卒業式まであと2日です。(文責 海寳)

6年生 卒業プロジェクト「未来へつなぐ25人の絆」3月9日(水)

卒業プロジェクト「未来へつなぐ25人の絆」

わらびっ子祭り~リモートVersion~

1月から総合的な学習の時間で、卒業プロジェクト「未来へつなぐ25人の絆」の活動が始まりました。

プロジェクトの1つとして、交流活動を計画しました。卒業生からは、「卒業前に下学年と交流したい」「交流を通して、下学年に楽しんでもらいたい」など思いからリモートでの「わらびっ子祭り」を企画しました。

3月9日(水)は、6年生を送る会で先頭に立って運営してくれた5年生を招いて行いました。

リモートの画面越しではありますが、5年生チーム対6年生チームで分かれて、「謎トレ」「言葉遊び」をして楽しみました。謎トレでは、難しい問題でしたが、友達の話し合いながら答えを見つける姿が印象的でした。言葉遊びでは、「○○える」「○○う」で終わる言葉を探すゲームを行いました。今まで学習してきた言葉など思い起こしながら書いていました。

わらびっ子祭りを終えた5年生からは、「6年生が言葉遊びでたくさんの言葉を書くことができてかっこよかった」「みんなで協力して問題を解くことができてよかったです」と感想をもらいました。

卒業をあと数日に控え、5年生との最後の交流活動を通して、下級生や友達との「絆」が深まっていくことを実感しました。

5年生のみなさん ありがとう!

次回は、3月10日に4年生とのわらびっ子祭りを行います。(文責:萩原)

4年生 国語 続「木竜うるし」 3月8日(火)

昨日作成していた人形が完成して、今日は発表練習です。今日の学習課題は、「登場人物の性格や気持ちを想像して発表に生かそう」です。

子供たちは、何度も教科書の文を読み返しながら、いろいろな読み方を試していました。大きな声で読むのか小さな声で読むの、静かに読むのか強く読むのか、ゆっくり読むのか速く読むのか、抑揚は、アクセントは、声のトーン一つで人物の気持ちが変わってしまいます。一番しっくりくる読み方になるまで、何度も練習していました。アウトプットのための思考がフル回転しています。納得いくまでやってください。 (文責 海寳)

1年生 生活科 「ぽかぽか大さくせん」 3月7日(月)

1枚一枚のハートには、子供たちがお家でお手伝いをした様子が書かれています。ねらいは、「家族を笑顔にするために」です。具体的には、それまでお家の人にやってもらっていたことが少しずつ自分でできるようになったこと、自分の役割をきちんとこなせるようになったことで家族の一員として存在感を自覚できるようにすることなどです。

ピンクのハートが少しずつ増えているようです。多い子はもう10枚を超えています。

書かれている内容を紹介します。

・おこめをとぐのを手伝いました。

・くつをそろえました。

・ごはんのときはしとおさらをならべました。

・おふろあらいをしました。

・せんたくものをたたみました。

・あらったおさらをふきました。

・おかさんにおちゃをついであげました。

・げんかんそうじをひとりでしました。

・おとうとのめんどうをみたよ。

・おじいちゃんのかたをもんであげた。

・うわばきをあらったよ。

・くさとりをしたよ。

・おばあちゃんのかたたたきをやったよ。

これからもたくさんのぽかぽか、お願いします。 (文責 海寳)

4年生 国語 「木竜うるし」 3月7日(月)

人形劇は二人一組で行います(一人のところもあります)。授業で学習した、人物の内面を詳しく読み取って、人形劇に生かせるといいですね。 (文責 海寳)