文字

背景

行間

学校から

歯・口の健康に関する図画ポスターコンクール参加作品 6月22日(火)

歯・口の健康に関する図画ポスターコンクール参加作品を掲示しています。昇降口横の階段入り口に掲示した6作品です。真ん中上の2年生Rさんの作品は準優秀に入賞した作品です。細かな描写と全体のバランスに優れています。全体としてカラフルな作品がそろいました。図画の腕前とともに、歯と口の健康への意識も高めていきましょうね。 (文責 海寳)

アサガオも咲いていました。 6月2日(火)

昨年は、校長室の外に張ったグリーンカーテンのアサガオは12月まで咲いていました。6月に咲き始めるとなると、半年ものあいだ咲き続けるということになります。今年のアサガオも楽しみですね。 (文責 海寳)

今日は夏至です。 6月21日(月)

今日は夏至です。1年で1番、昼の時間が長い日です。残念ながら、梅雨時ということもあり、今日は曇りなので太陽は顔を出していません。明日からは、だんだんと日が短くなっていきます。

令和3年も、あと10日足らずで半分が終わります。来週の木曜日には、カレンダーをめくると残り6枚を実感します。夏休みまでちょうど1か月となりました。日々新た、日々充実を目指して毎日を過ごしていきたいと思います。

突然ですが、なんと、今日ヒマワリの花が咲きました。アサガオもまだ咲いていないのに、です。1本だけが、なぜか突然変異のように巨大化してぐんぐん伸びていたのでした。一緒に並んでいるヒマワリはまだ10センチ足らずなのです。1本だけ種類が違っていたのでしょうか。同じ種屋さんから購入した、同種の種のはずなのですが。紫陽花の時期にヒマワリも一緒に咲いている。不思議なコラボレーションです。

(追伸)

え~、事実が判明しました。1本だけ大きいのは、1か月ほど早く芽が出た苗を植えたためだそうです。たぶん、こぼれ落ちた種が、畑で自然に発芽したものと思われます。 (文責 海寳)

300,000カウント突破しました。 6月21日(月)

12月 1日 100,000達成(8か月)

3月19日 200,000達成(3か月)

6月20日 300,000達成(3か月)

20万達成からの、各月ごとの推移は以下の通りです。

4月 1日 217,490(+32,426)

5月 1日 244,760(+27、270)

6月 1日 277,602(+32,824)

現在のペースは、約3か月で10万ペースです。3月末(1年間)で25万だったので、来年の3月には単純に2倍の50万を目指したいと宣言しましたが、このペースだと60万になりそうです。開校4年で100万というのを次の目標にしたいと思います。

まるで、大谷翔平選手のホームラン数の年間予想のような記事になってしまいました。ちなみに、開校4年時には、わたしはすでにリタイヤしていますので在籍していません。責任を持って、次の方に引き継ぎたいと思います。まだ少し先の話ですが。 (文責 海寳)

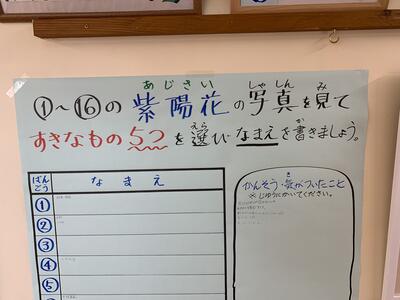

紫陽花ロード 6月18日(金)

「ギャラリーわらびがおか」今年度第2弾は、恒例のあじさい祭りです。①~⑯の紫陽花の写真のうちから好きなものを5つ選んで名前を書きます。右側には、感想や、気に入ったところを書き込めるようにしました。

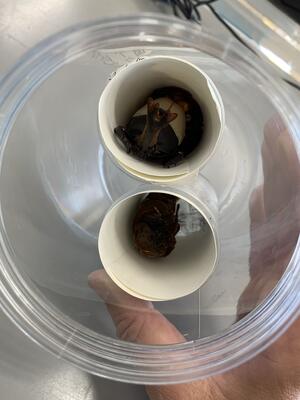

カブトムシが脱皮した! 6月11日(金)

教務主任のY先生は、いろいろな動物を育てるスペシャリストです。さっそく理科室の大きな水槽に床を作り、カブトムシを放しました。すぐに卵を産み、ひと冬を越えて脱皮したのでした。

今日の昼前にY先生から「脱皮しました」との報告を受け、見せてもらいました。筒の中にオスとメスがいて、オスのほうが脱皮して、白い羽を見せていました。羽が白いなんて初めて見ました。メスのほうはまだでした。

白い羽は、これから少しずつ黒くなっていくそうです。残りの幼虫も次々に脱皮(羽化)していくものと思われます。楽しみです。子供たちにも早く見せてあげようと思います。 (文責 海寳)

山鳩? 6月11日(金)

理科準備室の換気口の穴にも雀が巣をつくりました。たまに雀が顔を出しています。

先日は、1羽のシラサギを2羽のカラスがしつこく追いかけている姿がありました。カラスが大きな声でガーガー鳴きながら逃げ惑うシラサギを追っているのです。しばらく追いかけて、必死に逃げているシラサギに追いつけずあきらめた様子でした。鳥の世界も厳しいものだとしみじみ思いました。

教育実習ー精錬授業を行いました。 6月9日(水)

3時間目に、教育実習生のKさんが、実習のまとめとして精錬授業を行いました。6年生の算数で行いました。単元名は「各大豆と縮図」ではなくて「拡大図と縮図」です。既習を生かして拡大図を書く方法を考えるというものです。

授業では、既習の振り返りをしました。5年生で学習した合同な図形の書き方です。学習問題は、「三角形ABCを2倍に拡大した三角形DEFをかきましょう」です。

まず、自力解決です。予想を立てて書き方を考えます。次に、同じ方法を考えたもの同士でグループを作ります。3~4人グループに分かれました。じゃんけんで説明者を決めます。全体の前で、書き方を説明するのです。説明者が決まったら、与えられた時間内に分かりやすく説明できるよう、グループの力を結集して説明の練習をします。3種類の方法別に、3つの班の代表に発表(説明)してもらいます。そして、全体で比較検討してから、まとめます。

授業では、自力解決に時間をかけすぎて、発表の途中でチャイムが鳴ってしまいました。しかし、Kさんは慌てることなく、「明日の算数の時間に今日の続きを行います」と伝え、授業を終えました。とても落ち着いた授業ぶりでした。たいへんお疲れさまでした。

4週間の実習も今週で終わりです。残りの時間を充実したものにして実習を締めくくってください。 (文責 海寳)

家庭学習を充実させよう。 6月4日(金)

中を開くと、家庭学習をするにはうってつけのサイトへのリンクがまとめてあります。

方法がわかったら、自分で繰り返し解いて、内容を身に付けます。家庭での自主学習です。

もちろん宿題も出しますが、与えられたものはどうしても終えることを目指してしまい、「作業」になりがちです。

しかし、自分で選んだものは興味を持って取り組みますから、内容も入ってきます。これを「主体的な学び」と言います。ぜひ、このリンク集をのぞいてみて、まずは良さそうなものを開いてみてください。そして、できそうなものがあれば、ぜひ取り組んでみてください。1問でも5分でもかまいません。10日やれば10問解いたことになります。10日で50分取り組んだことになります。やらない人は0問です。0分です。1週間、1か月、1年と続けられれば、その差は歴然です。ほんのちょっとであっても、まったくやらない人と比べれば必ず差が生まれます。土・日にやってみてください。自分でも不思議なくらいどんどん力がついていくかもしれませんよ。 (文責 海寳)

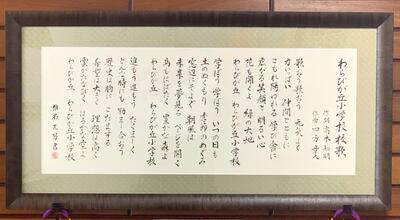

校歌の額装が出来上がりました。 5月31日(月)

校歌の揮毫(きごう)は、元神南小学校長で昨年度の本校学校評議員の椎名正男先生にお願いしました。椎名先生は書家でもあります。

土曜日に出来上がってきたので、今朝一番に椎名先生に連絡し、見ていただきました。

開校記念の一つとして、そして本校の宝として校長室に掲げたいと思います。椎名先生、ありがとうございました。 (文責 海寳)