文字

背景

行間

学校から

横断歩道が設置されました。 4月12日(月)

わらびが丘小学校では、学校から2㎞以内の児童は徒歩で通学することになっています。しかし、歩道が整備されていないため、現状では歩くことはできません。道幅が狭いわりに交通量が多く、しかも大型車両も結構通り、大変危険だからです。ですから、徒歩児童の家庭には車での送迎をお願いしています。

県道の歩道とともに、市道への歩道の整備もできるだけ早くお願いしたいものです。

交差点の一角に石碑が立っています。足元をすぐ横の木の太い根が覆っていて、周囲を十数本の小さな石柱が囲んでいます。地面の一部は新たにアスファルトで固め、歩道にしてあります。石碑には「旗立松」と刻まれています。「松はないのに…」とちょっと不思議に思い、気になったので校長室の本棚にある書籍でさがしたところ、島田七夫氏著「佐原の歴史散歩」(平成10年発行)に次のように載っていたのを見つけたので引用します。

(以下引用)

「旗立松」

「バス停『九美上』の近くであるが、五つの道が交叉する東側、駐在所脇に『旗立松(はたたてのまつ)』の石碑がある。碑は昭和2年に建てられたもの(碑文は宮沢春文香取神宮宮司)で、それによると「前九年の役(1051)」に陸奥守兼鎮守府将軍の源頼義が安倍氏征討の命をうけて、奥州に向かう途中、軍神の香取神宮に戦勝祈願するためここを通り、この松に軍旗を立てて兵馬を休めた」ということである。かつては、目通り周囲4メートルもある枝ぶりの見事な松があって、故事を伝えるふさわしいものだったというが、その松も今はない。小松であるが何代目であろうか」(引用ここまで)

今から970年前の平安時代には、この場所に香取神宮へ向かう通りがあったこと、そこが今でも交通上便利な場所になっていることを思うと何とも言えない気持ちになってきました。鎮守府将軍の一団であるので、数百人規模はいたでしょうか、それ相応の規模の兵馬がここでしばし休息したことを想像すると、歴史のロマンにかられます。

ちなみに、源頼義の系譜をひも解くと、父は源頼信といい、かの有名な藤原道長の四天王の一人と呼ばれたエリートでした。また頼義の子孫には、足利尊氏、源頼朝、武田信玄がいます。

何気なく見かけた石碑に、このような歴史的事実があろうとは思いもよらないことでした。でも、そのおかげで高校の日本史で習って以来の「前九年の役(えき)」について詳しく調べることになり、当時は言葉だけ覚えてそのいきさつなど詳しいことはまったく知ろうともしなかったのが、そのつながりから結末まで知ることとなったのはちょっと得した気分です。誰かに自慢げに話してみようと思います。アウトプットは大事ですから。 (文責 海寳)

「体温測定用サーモグラフィーカメラ」が設置されました。 4月12日(月)

香取市が、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用し、市内の各学校に「体温測定用のサーモグラフィーカメラ」を設置してくれました。現在は、児童用昇降口に設置しています。児童には、ここを通るたびに自分の体温を確認する意識を高く持ってほしいと考えています。一度に二人まで測定できるのでとても便利です。昇降口を通るときは必ず検温してくださいね。 (文責 海寳)

校内はお花が満開です。 3月30日(火)

離任の会を開きました。 3月26日(金)

3名の先生方は各学級をまわり、お別れの言葉を述べました。子供たちからは、保護者の方々が用意してくださったきれいなお花を記念品としてプレゼントしました。

Y先生、T先生、Kさん、ほんとうにお世話になりました。Y先生、T先生、異動先の学校での御健勝でのご活躍を祈念しております。副主査のKさんは、定年退職でした。長い間お疲れさまでした。じつは、4月からは再任用職員として本校での勤務が決まっています。4月からもよろしくお願いします。 (文責 海寳)

教職たまごプロジェクト ~M先生ありがとう! 3月19日(金)

「教職たまごプロジェクト」とは、千葉県教育委員会の施策の一つで、公立学校教員を目指す大学生を対象に、学校現場での実践・体験の機会を与え、教職への理解を深めるとともに、教員としての資質・能力を向上させるためのものです。今年は、コロナの関係で9月から3月まででした。週に1日ぐらいの割合で来てもらいました。

M先生は、養護教諭を志望していますが、保健室での実務だけでなく、各学年に順番に入りながら、子供たちの日常の様子を観察したり、子供への接し方や声のかけ方など多岐にわたる実践を経験しました。M先生はとても明るく優しいので、子供たちも大好きです。「今度はいつきてくれるの~」と待ち遠しく思う児童がいっぱいいる人気者です。

M先生、長い間ありがとうございました。小学生の時からの夢だった養護教諭への道のりももうすぐゴールが見えてきました。ずっと夢を追い続ける意志の強さ、実現させるための努力、いつでも明るくひたむきに頑張る姿がM先生の魅力であり、子供たちにとって本当に素晴らしいお手本でもありました。今後のご活躍を祈念しています。また遊びに来てください。(文責 海寳)

目標達成~200,000カウント~ 3月19日(金)

今朝の8時前、ホームページを開いてみると、なんと20万カウントを越えているではありませんか! 目標達成です。開校1年目での20万は、たぶん驚異的な数字だろうと思います。なぜなら、このペースで5年たったら100万カウントになってしまうからです。全校児童は112名です。なのに、毎日1,000を超えるアクセスをいただいていることに驚きです。

とにもかくにも、多くの方が興味・関心を持って見てくださることに、あらためまして感謝申し上げます。

今後も、旬な話題、タイムリーな記事、共に考えを深めていけるような内容を工夫してまいります。時々、間が空く時があるかもしれません。そのようなときはどうかご容赦ください。

今後とも、どうか温かい応援をよろしくお願いいたします。(文責 海寳)

樹木を伐採してもらいました。 3月18日(木)

今回、この樹木を伐採することになりました。近年の強力な台風や大風が原因で、学校の敷地内に立つ樹木が倒れ、近隣の住宅に被害が及ぶ事例が出てきたからです。

本校では、職員駐車場奥の杉の木7本が対象となりました。朝から業者が準備を整え、お昼過ぎにはすべて伐採が完了しました。

朝のうちは、うっそうとして薄暗かった駐車場も、これからは明るくなりそうです。

(文責 海寳)

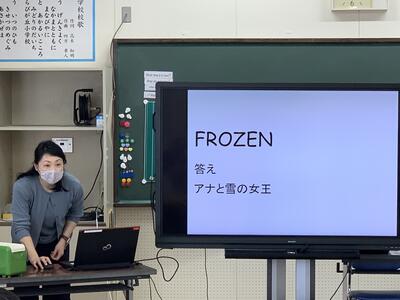

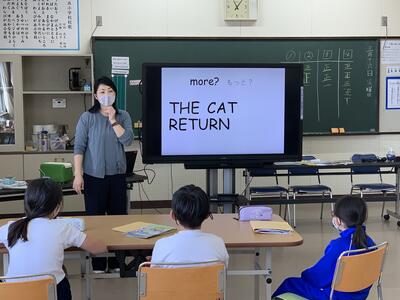

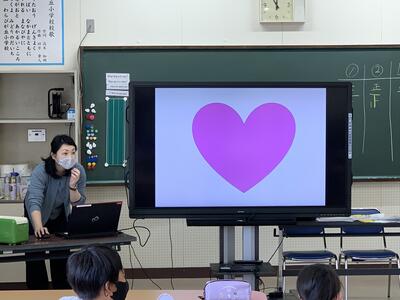

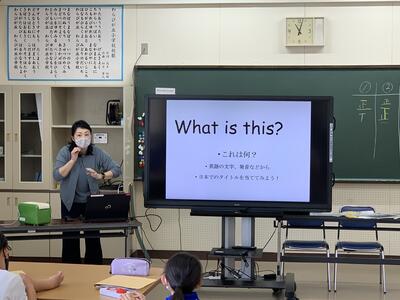

3年生 楽しい外国語活動 3月17日(水)

3時間目は多目的室で、担任のS先生とALTのT先生で、楽しい外国語活動の時間です。授業では、まるでどこかのクイズ番組のように、楽しく問題に答えている児童の姿がありました。速さを競う問題のほかに、ヒントタイムや相談タイムを設けるなど、十分に考えて答える問題もありました。

私(校長)が教室を訪れた時は、数字の早押しをやっていました。画面に映った数字を英語で答える問題です。数字は全部映っていません。一部が隠れています。そこから想像するのです。

最初は3や5など簡単な数字でしたが、だんだん2桁や3桁の数字も出てきました。班の中では順番に答える約束なので、難しい問題に当たったらチーム力が問われます。分かった人が小声で教えてあげるのです。早押しですから、はやく押したチームに回答権が与えられます。間違えた場合は、次のチームです。差がない時は、じゃんけんです。「ロック(グー) シザース(チョキ) ペーパー(パー) 1(ワン)2(トゥ)3(スリー)」の掛け声で行います。皆、真剣です。

続いて、形を答える問題です。これも、少しずつ形が映し出されます。早押しです。

そして、最後の問題は「What is this?」です。

さぁ、いよいよ本番です。

児童は最後まで画面に集中し、問題に対して一生懸命考えていました。

THE CAT RETURN(猫の恩返し)

KIKI'S DERIVERY SERVISE(魔女の宅急便)

YOUR NAME(君の名は)

など、子供たちがよく見ているであろうアニメのタイトルだったので、とても取り組みやすい問題でした。しかも、そこには想像力も求められるので、簡単にはいきません。むしろ、そういった難しさがあるほうが子供たちは燃えます。最後まで白熱した授業になりました。このほかにも、ジブリ作品やディズニー作品などなじみ深いものばかりが問題として出されました。楽しくてわかりやすい外国語活動の時間でした。(文章 海寳)

青少年相談員の皆様からのプレゼント 3月16日(火)

6年生の卒業まであと3日となりました。今日は、わらびが丘小学区の青少年相談員代表の高橋さんと井上さんが来校されました。そして6年生へ心温まるプレゼントを御用意いただきました。本年度は、新型コロナウイルス感染症の影響から、ヘルスバレーボール大会、綱引き大会など青少年のつどい大会が中止となりました。そこで、10名の青少年相談員の皆様から、卒業に向けた激励のメッセージをいただき、6年生の卒業を祝っていただきました。

最後に青少年相談員の皆様から、これからの中学校生活を頑張ってほしいという願いを込めて、6年生一人一人に図書カードのプレゼントをしていただきました。コロナ禍の状況でも子どもたちを温かく見守り、支えてくださる地域の皆様は本当にありがたい存在です。青少年相談員の皆様ありがとうございました。(文責:中村)

開花宣言です。 3月16日(火)

ちなみに、この文章を打ちながら、思わず「畑をうなってくれました」と打ってしまったのですが、「待てよ? 『うなう』って言い方大丈夫かな」と思い直し、スマホで「うなう」と検索してみたところ「『うなう』・・・『耕す』の方言(千葉県)」とありました。すぐに「耕す」と打ち直したのですが、「うなう」が千葉県の方言だと初めて知りました。語感が似ているので「畝(うね)」と関係するのかなと思い調べてみると、案の定(あんのじょう)そうでした。「畝を作るために鍬(くわ)で畑を掘り起こすこと」とありました。

「UNAU」と英語にしてみるとちょっとかっこいい感じになりますね。「U-NA-U」とすれば、U(You)とU(You)の間にNatureネイチャー(自然)、Naturaruナチュラル(自然・天然)、New(またはNext)Agricultureアグリカルチャー(新たな、次代の農業)など、語呂合わせはいくらでもできそうです。どこかの社名にも使えそうですね。

生垣にも新芽が芽吹いています。日差しもすっかり春ですね。金曜日は卒業式です。 (文責 海寳)

いじめゼロ集会&東日本大震災についてのお話 3月11日(木)

業間休みに、児童会主催の「いじめゼロ集会」をグラウンドで行いました。

まず、生徒指導主任のY先生からのお話を聞きました。そのあとで、新児童会役員から「いじめゼロ宣言」について、「やめる勇気・とめる勇気・はなす勇気・みとめる勇気」の4つについて確認し、あと2週間で終わる令和2年度を締めくくりました。

いじめゼロ集会のあとに、校長から東日本大震災についてのお話をしました。

「今日は日の丸(日章旗)が半分ぐらいしか上がってないけど、なぜだか知っていますか?」

手を挙げた児童は一人だけでした。

「東日本大震災だと思います」

「その通りです。大震災の犠牲となった多くの方々を追悼する意味があります」

10年前には3年生以下はまだ生まれていません。そのほかの児童も0歳から2歳です。何も知りません。去年は臨時休校中でできませんでした。

「津波が来て多くの命が奪われました」

「津波の高さは15mから最大で40mぐらいまでいったそうです」

「校舎の3階の上までの高さはどれぐらいだと思いますか?」

「答えは、12mです」

「え~っ!」

「校舎よりも高い高さの津波だったそうです」

「40mだと、校舎を3つ重ねてもまだ足りません」

「・・・・・」

「大川小学校というところでは、全校児童108人のうち74人が亡くなりました。 まだ見つかっていないお友達もいます」

「先生方も、11人のうち10人が犠牲になりました」

「千葉県でも大きな被害を受けた被災地が三つあります。一つは、ディズニーランドがある浦安市です。二つ目は、お隣の旭市です。津波がやってきて亡くなった方がいます。いまだに行方不明の方もいます。そして三つめがこの香取市です。市役所の周辺が特に大きな被害を受けました。断水が1か月も続きました。停電もありました。トイレもお風呂も使えません。スーパーやコンビニやガソリンスタンドも使えません。大変な状況でした」

一度全員でやってみました。15秒という短い時間でしたが、無言で真剣に臨んでいました。

「今日は、2時46分は授業中ですが、少し前に放送を流しますので、時間になったら各学級で黙とうをお願いします」

と伝えて、話を終えました。

2時45分に放送を流しました。その直後、校舎内から一切の音が消えました。皆、真剣に臨むことができました。 (文責 海寳)

航空写真が出来上がってきました。 3月10日(水)

先週撮影した航空写真が出来上がってきました。学校にはサンプルとして5種類の写真が届きました。

左上から順に、①虹のアーチ ②校舎全体 ③学校周辺 ④整列 ⑤ピースポーズ です。

本日、購入申し込みの案内と注文書(封筒)を配付しましたので、購入を希望する場合は、封筒に代金を入れセロハンテープで封をしたうえで、担任の先生に渡してください。(お子さんを通じて、あるいは直接持ってきていただいてもかまいません)

〆切は、来週の火曜日(3/16)の朝です。

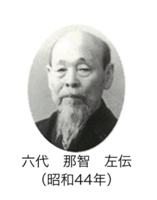

香取の偉人 - 那智左傳(なち さでん) 3月10日(水)

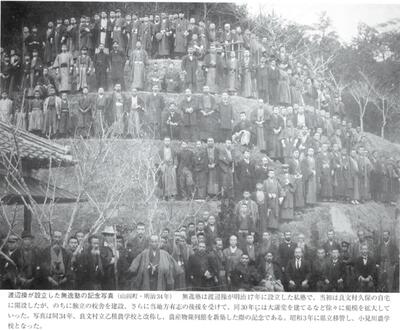

本校校長室に掲げてある木彫の書「水は方円の器に従う」です。旧神南小学校の昇降口に飾られていたことは、以前にも紹介しました。意味は「水は、入れ物の形に応じて四角にも丸にもなる。それと同じで人も友だちや環境によって善くも悪くもなる」です。書いたのは「存軒(ぞんけん)」を号とする渡邊操(わたなべみさお)先生です。渡邊操先生は、旧良文村(小見川)久保(旧小見川南小学区)に生まれ、自宅に「無逸塾(むいつじゅく)※小見川高等学校の前身」を開き、地域の青年教育のために奔走しました。 ※写真は、明治34年ごろの無逸塾です。「佐原・香取の100年」より

那智左伝先生は、この無逸塾に通った生徒の一人でした。

左伝先生は、明治19年に無逸塾で学んだ後に、二松学舎(にしょうがくしゃ)に入学し、漢学を学びます。明治27年卒業して助教となりますが、翌年郷里に帰り23歳の若さで私塾菁菁学舎(せいせいがくしゃ)を創立しました。しかし、わずか6年でこの学舎を廃し、再び二松学舎で教鞭(きょうべん)をとります。その後、大東文化学院(現大東文化大学)や実践女子専門学校(現実践女子大学)、駒澤大学などで教授または講師として教鞭をとりました。

昭和18年、71歳の時に二松学舎専門学校第2代校長となりました。その後、昭和26年に79歳で二松学舎大学長、昭和30年に83歳で学校法人二松学舎理事長、昭和37年に90歳で学校法人二松学舎顧問・二松学舎大学名誉学長を贈られます。そして、昭和44年に96歳で第6代二松学舎長に就任しました。

二松学舎は漢学の名門で、夏目漱石(なつめそうせきー小説家、評論家、英文学者、俳人)や嘉納治五郎(かのうじごろうー日本柔道の創始者として講道館を設立、東京師範学校[現筑波大学]の校長、旧制灘中学[現灘中・灘高]を設立)もここで学びました。

この、そうそうたる顔ぶれの中に香取出身の那智左伝先生が名を連ねていることに、おおいに誇らしい気持ちになりました。

ちなみに、那智左伝先生は、旧神南小学校に平成11年から13年まで在籍した那智栄美子教頭の曽祖父にあたります。

那智栄美子先生には、私は個人的なつながりもあり、平成元年から数年間、O中学校の同じ学年で一緒に仕事をさせていただきました。私もまだ若く、国語指導の「いろは」を那智先生から教わった記憶があります。また、当時文部省の指定を受けた全国公開に向けて研究研究、指導案指導案の毎日でしたので、あのつらかった日々は忘れられません。しかし、あの時勉強した事柄が財産となって、今の指導にまで生かすことができていると思うと、「苦労は買ってでもしろ」ということわざの意味の深さを実感します。

今日は那智栄美子先生に、ひいおじいさまの御功績を本校ホームページに載せてもよいかどうかの許可をいただくために、本当に久しぶりに電話をかけました。快諾していただけたので、掲載の運びとなりました。※栄美子先生ご自身のお名前を掲載することも了解を得ています。

このようなつながりから、今回ご紹介させていただきました。

わらびが丘小学校卒業生からも、左伝先生のような偉人が出ることを願ってやみません。(文責 海寳)

第2回学校評議員会を開催しました。 3月4日(木)

昨日3月3日、第2回学校評議員会を開催しました。この日は6年生を送る会の日で、評議員の皆様にも授業の様子に加え、送る会の様子もご覧いただきました。授業参観後の評議員会議では、授業の様子、学校行事の様子、学校運営についてご意見をいただきました。

以下、委員の皆様からいただいた御意見です。

・コロナ禍の中でも「どのようにしたら、6年生のために会ができるか」「会をするためにはどうすればよいか」を児童と先生方がよく考え、素晴らしい会になっていたと思う。

・半年前に比べ、掲示物や学習環境、施設環境が整い、とても学校らしく素晴らしい環境になった。

・全校児童、職員が6年生を思い、風船の掲示物、素敵なプレゼント、学年発表、職員発表に取り組んでいたのは努力の成果だと思う。

・コロナ禍で多くの行事ができない状況が続いているが、ホームページも18万カウントを越え、多くの保護者、地域の方に学校の様子を発信し関心を示してもらっているので、次年度も情報発信を継続してもらいたい。

・これからもコロナ禍で不安を抱える児童が出てくると思われるので、先生方で協力して子どもたちを支えていただきたい。

・低学年では、少人数指導体制ができ、とても良い授業環境だと思った。次年度も少人数指導の先生に入ってもらい、指導体制を維持していただきたい。

いただいたご意見をもとに、今年度の反省を踏まえ、次年度の学校運営に生かしていきたいと思います。 (文責:中村)

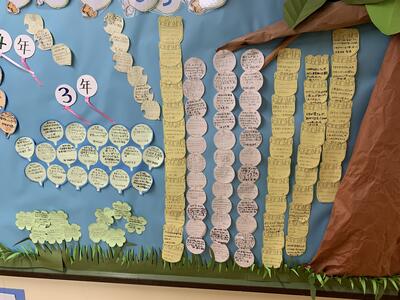

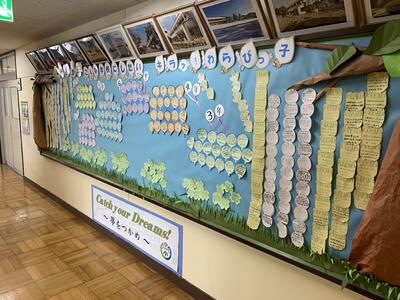

幸せの生(な)る木 2月26日(金)

それぞれに書かれているのは、お友達のよいところです。いくつかを紹介します。

・〇〇さんが、トイレのスリッパをそろえていました。(1年女子)

・〇〇さん、いつも友だちに漢字や計算を教えていて、やさしいなと思いました。(5年女子)

・きのう体いくのとき、わたしがドリブルリレーでまけた時、〇〇さんがなぐさめてくれました。(2年女子)

・〇〇さんが、だれにでも「ありがとう」というところがいいなと思いました。(4年男子)

・いつもぼくが病院にいった後に、「どうだった」と声をかけてくれてうれしかったです。(4年男子)

・〇〇さんは、自学の内容がすごいと思いました。(5年女子)

・2年生のみんなが、ずっとくつばこのくつをきれいにそろえていました。(2年男子)

・6年生の〇〇さんが、1年生とボールで遊んでいたのがやさしいなと思いました。(5年男子)

・6年生の〇〇さんが、ブランコを低学年にゆずっているのを見て、心が温まりました。私もやさしい6年生になりたいです。(5年女子)

・6年生が休み時間におりがみをおしえてくれました。(1年男子)

・〇〇さんへ いつも給食の時、当番の仕事を手伝ってくれてありがとう。(6年女子)

・〇〇さんが、バスを降りるときにゆずってくれてステキだなと思いました。(3年女子)

・6年生の〇〇さんが、先生に「おはようございます」と言って礼をしてあいさつをしていたのがいいなと思いました。(5年女子)

・5年生の〇〇さんが、授業を受けているときも姿勢がピンとしていて、いいと思いました。私も見習いたいです。(5年女子)

友達のよいところを見つけ、その姿にあこがれ、いつでも感謝している様子が目に浮かんできます。そして、自分もそうなりたいという気持ちがわいてきたと、多くの児童が書いています。みんなの「誰かの役に立ちたい」思いとそれに感謝する思いが重なって、幸せの連鎖が続いています。「幸せの生る木」には、みんなの幸せな思いがびっしりと詰まっています。やがて、幸せの実は種を落とし、新たな芽を出します。ひな鳥は巣立ち、様々な場所に巣作りをすることでしょう。幸せの連鎖はどんどん広がっていきます。みんな光り輝いています。まさに「キラッ! わらびっ子」ですね。 (文責 海寳)

18万突破です。 2月25日(木)

1年生と6年生 縄跳び~業間休み 2月16日(火)

昨日と打って変わって青空が広がりました。業間休みに6年生が1年生と縄跳びをやっています。1年生も6年生もとても楽しそうです。6年生にとっては、卒業までの限られた時間です。一緒に楽しい時間を過ごしました。

スクールバスの出発時間変更について 2月15日(月)

以前にもお伝えしましたが、スクールバスに乗る場所の水たまりがひどく、今日も一斉に乗せることが困難でした。そこで、福田地区を先発させ、神南地区は先発の2台が発車した後に、水たまりのない場所からバスに乗せました。そのため、メールでお知らせしたように神南地区のバスは、定刻を10分ほど過ぎての出発となりました。

今後も今日のような天候の場合、同様の措置を取りたいと思います。その都度、メールで連絡はしますが、承知しておいてください。よろしくお願いします。 (文責 海寳)※校舎の端に虹がかかっていました。

虹・・・(英)Rainbow〈レインボー〉雨の弓、(仏)arc-en-ciel〈アルクァンシエル〉空のアーチ

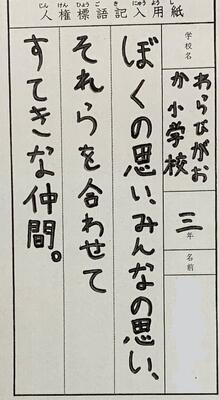

香取市人権標語展 優秀賞おめでとう! 2月15日(月)

作品は佐原中央公民館に先々週に3日間展示されていたのですが、すでに終了となりました。今後、今週末の20日(土)と21日(日)に、小見川市民センターいぶき館1階ギャラリーに展示されるとのことです。展示は、入賞者含め応募した全作品が展示されます。※いぶき館も、当初は17日から11日間展示される予定でしたが、緊急事態宣言延長により展示期間が変更になり、2日間のみの展示に変更になりました。ご了承ください。

【優秀賞】 3年 Hさん

「ぼくの思い みんなの思い それらを合わせて すて

きな仲間」

Hさんの、やさしさあふれる「素敵な」作品ですね。 (文責 海寳)

新入生保護者説明会を実施しました。 2月10日(水)

校長からは、学校教育目標について「夢を持つこと」と「たくましさ」の話をしました。そのあと、教育課程や保健関係、スクールバス、学用品、集金などを各担当から説明し、最後に学級役員を決めて閉会となりました。

会の終了後に、校舎内を少し見学してもらいました。また、初めてのお子さんが入学される方は、1年生の教室で学用品などを実際に見ながら、現1年担任のK先生から説明を熱心に聞いていました。

入学式は4月8日(木)です。24人の新入生が入学するのを、わらびが丘小学校教職員一同楽しみに待っています。 (文責 海寳)