文字

背景

行間

学校から

見回りに来ました。 8月15日(日)

今朝5時10分に、香取市に土砂災害の避難指示が発令されました。昨日から結構雨が降り続いていたので、雨漏りが心配になり学校に見回りに来ました。

いつも雨漏りをする音楽室と西側階段(2F~3F)で、やはり雨漏りしていました。音楽室には、あらかじめビニールと新聞紙を敷いてはあったのですが、それでは足りない量の水が溜まっていたので、バケツとゴミ入れを置きました。雨漏りは、上部の壁のヒビをつたってたれていて、あらためて修繕を依頼しようと思います。階段については、以前も漏れていたので、コーキングで対処してしばらくは大丈夫だったのですが、今回は風向きが北東だったらしく、窓に雨がたたきつけられた模様です。こちらはぞうきんでの対処ですみそうです。 (文責 海寳)

残暑お見舞い申し上げます。 8月13日(金)

久しぶりのアップです。2週間以上間をあけてしまい、大変失礼いたしました。

8月2日から千葉県にも緊急事態宣言が発令されました。しかし、コロナ感染者数は増加傾向にあり、緊張感をもって過ごさなければならない日々が続いています。皆さま、いかがお過ごしでしょうか。

夏休みも半分が終わりました。わらびが丘小の皆さんは、制限のある中でも毎日を楽しく過ごしていることと拝察します。宿題も早めに済ませて、後半は9月からの学校生活に向けてエネルギーをチャージしてほしいものです。

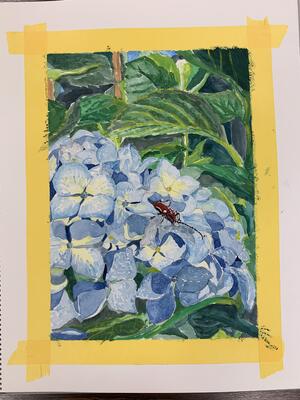

私といえば、夏休みの宿題である校舎内のペンキ塗りはほぼ終了しました。塗る楽しさに目覚め、ついでにヒマワリの絵を描いてみました。もちろん校舎の壁にではなく画用紙にです。制作時間は4時間ほどです。自分で言うのも何なのですが、なかなかうまく描けたのではないかと、まさに「自画自賛」です。水彩画シリーズ第1弾「紫陽花(あじさい)」に続く、第2弾「向日葵(ひまわり)」です。茎と葉っぱ、花びらに力を入れて描きました。背景がやや雑になってしまったのが反省点です。最後に背景を入れたので集中力が切れ、気が抜けてしまいました。

ついでに、この前に描いた第1弾「紫陽花(あじさい)」の絵もご紹介します。

真ん中にいるカミキリムシがポイントです。

校長室前の「ギャラリーわらびがおか」に展示してありますので、御来校の際は、ぜひご覧ください。評判が良いので、第3弾も構想中です。少しでも子供たちの参考になれば幸いです。 (文責 海寳)

橋本大輝選手 金メダル 7月28日(水)

なんというメンタル! 僅差での勝利! 美しい演技!

感動しました!

夢をつかんだ橋本大輝選手、おめでとうございます㊗️

[職員研修] 救急法研修会を実施しました。 7月21日(水)

加瀨先生には、福田・神南時代からずっとお世話になっていたので多くの職員が知っています。ただ、昨年はコロナの影響でできなかったため、2年ぶりの研修会となりました。

続いてAEDによる除細動の演習です。除細動とは、心室細動、つまり心室のけいれんを電気ショックで除くことにより、心臓のポンプ機能を正常に戻す処置です。そのための器具がAEDであることをまず確認しました。

AEDの演習では、いつものように器具のガイダンスに従い動きを確認しました。ただ、実際は反対側に胸部圧迫を続けるパートナーがいて、うまく役割分担しながら短時間で対処することを想定してくださいと言われました。実際の場でも一人で行うことは困難であり、まずは近くにいる協力者を確保し、力を合わせて一次救命処置を行うことが大切とのことを念を押されました。

いただいた資料には、心肺蘇生と除細動のどちらかを実施された場合、両方を実施された場合、どちらも実施されなかった場合の1か月後の生存率と社会復帰率を比較する数値が示されており、その差の大きさに驚かされました。生存率は大切ですが、社会復帰できることこそが最も大切です。研修によって体験することは、一人の人間の命を救うことにつながります。現場に居合わせた時に、勇気をもって救命処置を行えるようになるはずです。

その他に、実際の場では、AEDが置いてある場所まで取りに行く時間、救急車が到着するまでの時間等もある程度把握しておく必要があること、AEDの近くに、周囲からの目隠しのためのブルーシートや体をふくためのタオル、口元を覆うハンカチやバンダナ等をショルダーバッグ等にセットにして置いておくとよいことをご指導いただきました。

次回は高学年児童に経験させるべく検討中です。加瀨先生、大変貴重な研修になりました。ありがとうございました。 (文責 海寳)

ちなみに、心肺蘇生練習用の人形の名前は「リトル・アン」というそうです。マイケル・ジャクソンの代表曲の一つ「Smooth Criminal(スムーズ・クリミナル)」の中で、「Annie,Are You OK?」というフレーズが何度も出てきます。20通り以上の言い方で「エニー アーユーオーケイ」と言っているのは、まさに耳元で「アニー 大丈夫かい?」と声をかけ続けている様を歌っているらしいです。余談です。失礼しました。

さあ、夏休みです。 7月20日(火)

待ちに待った夏休みです。思う存分楽しんで、充実した時間を過ごせるといいですね。オリンピックも始まります。体操競技を中心に、テレビの前で応援しましょう。

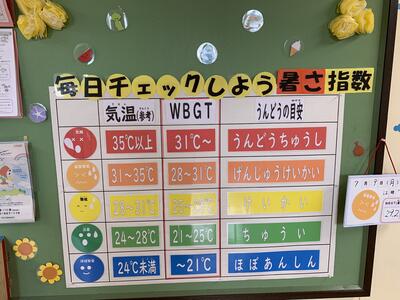

ただ、熱中症には注意です。コロナウイルスへの感染防止もこれまでどおり気を付けましょう。交通事故や水の事故、不審者や花火などの火の始末にも注意が必要です。楽しむことと気を付けることを同時に行い、みんなが気分良く過ごせるようにしましょう。