文字

背景

行間

児童の様子

今日の風景 3月20日(月)

「話し方がとても聞きやすくて良かったと思います」

「図書が6万7千冊もあるなんてびっくりしました」

「文字がカラフルで楽しかったです」

「堂々と発表していてよかったです」

発表はいろいろな場面で自分たちも行っているので、意見や感想もお手のものです。

3年生の今回の発表のねらいは「4年生がまたコンパスに行きたくなるような発表にしよう」でした。詳しく説明してもらって、新たな興味がわいたのか、4年生はもう一度行ってみたいという子がほとんどでした。ねらいは達成されましたね。

教室の風景 3月17日(金)

昨日の感動的な卒業式を終え、今日からは6年生がいません。

「わたしは、〇〇のほうがいいとおもいます。りゆうは、みんながたのしめるからです。みなさんどうですか?」

堂々と発表しています。1年間の成長の証ですね。

水のりに色紙をひたして、お面の台に貼っていきます。楽しそうです。

子供たちはこのような学習は大好きですね。図工は想像力を鍛えるにはもってこいです。どんなカラフルなお面ができるか楽しみですね。

担任の先生が

「これまでやっていた学級の係りと、委員会の違いは何だと思いますか」

多くの子の手があがります。

「係りは学級の中だけですが、委員会は学校全体のことをやるんだと思います」

みんなよくわかっています。上級生と一緒に活動できることを楽しみにしていますね。

養護教諭のY先生が、「思春期の体の中や心にどのような変化が起こるでしょうか」のテーマで、性教育を行っていました。

配ったワークシートの上に、針で開けた小さな穴があります。

「これが、みんなのもとになった卵子の大きさです。」

「え~っ! こんなに小さいの?」

「精子はもっと小さくて、肉眼ではみえません」

子供たちの表情は様々でした。しかし、正しい性の知識を持つことは大切なことです。お家でも話題にしてみてください。

あと4日で修了式です。もうすぐ1年が終わりますね。 (文責 海寳)

卒業証書授与式を挙行 3月16日(木)

卒業生、在校生ともにきちんとした姿勢で式に臨み、立派に終えることができました。

今回の卒業式では、教職員と児童はマスクを外すことを基本としています。来賓と保護者の皆様にはマスク着用をお願いしました。

今回は、歌や呼びかけなど、コロナにより自粛してきた卒業式の本来の風景が復活しました。久しぶりに「卒業式らしい」卒業式ができました。感動的でした。

また、かつての担任の先生はじめ、関わりのあった先生方から心温まるメッセージも頂戴しました。ありがとうございました。

卒業生の皆さん、御卒業おめでとうございます。未来に向かって、大きく羽ばたいていってください。 (文責 海寳)

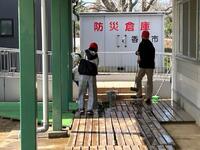

学校をきれいに! 3月14日(火)

今年は、グラウンドの砂がたまった排水溝をきれいにすることと、体育館への渡り板をきれいにすることを決めました。

2グループに分かれて、担任のO先生が段取りを説明し、みんなで分担して作業を開始しました。やや風が強かったのですが、気温も上がってきて、絶好の作業日和です。

排水溝の作業はやったことがないので、なかなか要領がつかめませんでしたが、そのうちに手際よくスコップを使えるようになりました。

問題は、ふたを閉めるときです。指を挟まないようにするのはもちろんですが、多くの場合最後の1枚がはまらなくなるのです。なぜか? それは、間に砂が挟まって1~2ミリメートルのすき間が開いてしまうからです。「2ミリぐらい大丈夫だろう」などと軽く考えていると、最後の1枚はまったくはまらないのです。「なんで?」1か所で1ミリ空いていたら、10か所では1センチ、20か所では2センチずれることになるからです。砂をはたいてすき間なくはめていかないとダメなのです。

考えてみればこんな簡単なことでも、実際に経験してみなければわかりません。また、排水溝の砂はゴミではありません。グラウンドの砂が流されてたまったものです。岩瀬砂(いわせずな)といい、学校グラウンドによく使われる、ちょっと値段が高い砂です。ですから、排水溝の横に小さな山にしておき、乾いたら、篩(ふるい)でごみを除いてから、水たまりができやすい低いところにまく予定です。

渡り板は、旧佐原三中時代から使っていたもので、約4年間、外に重ねて積んであったものです。開校したときに、職員全員で半日かけてデッキブラシで水を流しながらこすり、乾いてから、当時のN教頭先生が休日出勤して、1日かけてニスを塗ったのです。あれから3年たち、ニスはほとんど落ちてしまいました。もう1回ニスを塗りなおそうと、6年生にやってもらおうと考えました。

一生懸命にデッキブラシでこすっていました。濃いカフェオレ色の泥水が流れ出てきました。バケツに水を汲んで流す担当も休む暇がありません。水道と何往復もして、流しました。

とりあえずできるところまでやってもらいました。あとは5年生に引き継いで、最後まできれいにしてもらいます。6年生、ありがとう。 (文責 海寳)

6年生を送る会 大成功! 3月1日(水)

各学年で工夫をこらした発表で、お世話になった6年生に感謝の気持ちを伝えることができました。5年生は、下学年のリーダーとして、全体の進行や幕間などを担当しました。先生方は、歌「ビリーブ」をハンドベルやギターに合わせて歌いました。

発表後に、記念品として在校生から6年生へ写真立てとバラの花をプレゼントしました。

6年生は、「卒業クエスト」という劇で、お世話になった先生方への感謝を伝え、在校生にエールを送ることができました。在校生のお手本となる工夫を凝らした楽しい発表でした。

講評では、校長先生からこんな言葉をいただきました。

「今日は、どの学年の発表も、6年生へ感謝を届けたいという気持ちがすごく表れていて、素晴らしい発表でした。『誰かのために何かをしたい』という気持ちは最も大切です。なぜなら、それは必ず自分のためになるからです。これからも『誰かのために』という気持ちを持ち続けてほしいと思います」

今年は、わらびが丘小が開校して初めて全学年が一堂に会した送る会ができました。昨年までは他学年の発表はしっかりと見ることができなかったのです。今日はお互いの発表を目の当たりにして、笑ったり歓声を上げたりと本当に楽しいひと時でした。わらびが丘小が一つになったと感じた瞬間でした。今日の楽しいひとときが、6年生にとって小学校生活最後の楽しい思い出の1ページとなったことでしょう。

準備や運営の中心になって活動した5年生のみんな、ありがとう! (文責 萩原)

3年生 昔の道具ってどう使ってたの? 2月22日(水)

遊び道具では、めんこやおはじき、ビー玉、けん玉、お手玉などがありました。なぜか玉だらけですね。だるま落としもありました。

生活道具では、行火(あんか)や湯たんぽ、昔のアイロンや裁縫道具である「絎台(くけだい)」などもありました。絎台は、縫物をするときに布の片方をはさんで止めて、縫いやすくする道具です。私が小学生のころ祖母が使っていたのを覚えています。

また、火打石や山椒(さんしょ)のすりこぎ棒、鰹節削りや竹製の大根おろし器(鬼おろし)などもありました。これらには、生活を便利にするために、身近にある素材を工夫して作り出した生活の知恵があふれています。

現在は、様々な電気製品や便利グッズがあふれていますが、これらの昔の道具も当時にしてみれば最先端の便利グッズだったのでしょう。

電気製品は停電時は何の役にも立ちません。スマホやパソコンもバッテリーがなければ用をなしません。その点、昔の道具は、どんな時でも大いに役に立ってくれます。デジタルが万能のような世の中にあって、アナログの価値も捨てたものではありません。長い時をかけて熟成された生活の知恵はやはり偉大なのです。デジタルとアナログ、その両方の価値を理解して、どちらも使いこなせるとよいのかもしれません。

昔の遊びも、手軽でどこででもでき、ルールも様々にアレンジできる余地があります。自分で作ることも可能なものもあります。改めてやってみると、夢中になるほどおもしろいものですね。 (文責 海寳)

佐原スポレク ~綱引き大会~ 2月18日(土)

みんなで声を掛け合い、チームワークよろしく、予選リーグはブロック1位で通過しました。しかし、決勝トーナメントでは、準優勝した少年柔道チームに1回戦で惜敗し、上位進出とはなりませんでした。選手の皆さんお疲れさまでした。

県標準学力検査を実施しました。 2月16日(木)

1・2年生はすでに検査を終えています。1年生は生活科で作った風車のまとめを書いています。2年生は、図工で立体制作物「ドリームハウス」? を作っていました。楽しそうにやっています。2年生はカッターを使っていますが、まだ使い始めたばかりなのでしょう、ややおぼつかない感じです。しかし、刃物は早いうちから適切で安全な使い方を覚えておくことが大切です。便利と危険という両面持ち合わせた道具を正しく使いこなせるようにしましょうね。 (文責 海寳)

1・4・5年 児童の様子 2月15日(水)

1年生は毎朝、朝の会で今日の給食を順番に発表する場があります。4人一組で今日のメニューを分担して発表します。

「牛乳」「コッペパン」「パテキャラメル」「フランクフルト」「ホタテときのこのクリーム煮」「わかめサラダ」です。

「みなさん、おいしくたべましょう」「はい!」

「パテキャラメル」に苦戦していましたね。でも、毎日交代でメニューを紹介すれば、読みの学習にもなるし、給食を楽しみに待つことができます。午前中のお勉強も頑張れますね。すらすら読めるように練習しましょう。

4年生は、算数の練習問題に集中していました。明日と明後日は学力テストですからね。がんばってください。

5年生も、算数の練習問題に集中しています。

明日からの学力テスト、がんばってください。上学年は、週3日の放課後の補充学習の成果がでるといいですね。 (文責 海寳)

1年 自学ってどうやるの? 2月7日(火)

Yさんのノートは、とてもわかりやすくまとめられています。

たとえば、漢字練習では、

「石」は上がでない。

「右」は上がでる。

自学ノートは、だれか他人に見せるために書くノートではありません。自分がわかってさえいればよいのです。ただし、他人に見られることを意識すれば、まとめ方や整理した書き方まで学べます。整理して書くためには、頭の中を整理しなければなりません。

書き方は自由です。書き方がよくわからない人は、まずは上手に書いているお友達の書き方をまねして書いてみましょう。毎日少しずつでいいのです。続けることが大切です。 (文責 海寳)