文字

背景

行間

児童の様子

鬼は~外! 福は~内! ~豆まき~ 2月2日(火)

コロナ禍で行事がほとんどなくなってしまった中、6年生が「やりたい」と申し出てきたので実施しました。豆をまいてもそのあとにすぐ掃除できるということで昼休みに決定しました。お面を作ったり、まわる順番を考えたりと事前の計画も十分練りました。6年生の、下級生を楽しませたいという気持ちが十分に感じられます。

お面は当然「鬼滅の刃」のキャラクターです。ただ、鬼のお面ではなく、鬼をやっつける側のお面だったので、敵か味方かよくわからなくなってしまいました。子供たちも最初、豆をぶつけてよいのかどうか困惑していました。

ちなみに、「禰豆子(ねずこ)」の名前の由来も調べてみると面白そうです。何と言っても「豆」がありますから。鬼と豆と言えば節分しかありません。作者がどんな意味を込めたのか知りたくなるところです。「禰」という字との関係を調べてみるといいかもしれません。

遠くの教室から「きゃーっ」という声が聞こえてきます。「もうすぐくる。もうすぐくる」 カウントダウンも始まりました。「ごぉ、よん、さん、にぃ、いち。あれっ? ごぉ、よん、・・・」すると、反対のほうから急に本当の鬼が入ってきました。「きたぁーっ!」「おにはぁそとっ!」一心不乱に豆を投げます。鬼はすぐに退散してしまいました。

豆まきはアッという間に終わりました。本当に短い時間でした。しかし、鬼が来るのを待っているときの子供たちのワクワク感と、教室に向かう6年生のドキドキ感は普段はなかなか持つことはできません。節目節目に行事があるというのは本当に意味のあることだとあらためて感じました。日常(「ケ」)の中に非日常(「ハレ」)があることです。「ハレ」だけでなく「ケ」さえも奪ってしまうコロナの一刻も早い収束を願って、「悪疫退散(あくえきたいさん)」の思いを込めて、みんなで豆を投げつけました。

節分の豆の由来は、「魔目(まめ)=鬼の目」「魔滅(まめ)=鬼を滅する」に由来するとありました。いろいろ調べたくなりました。

明日は、二十四節気(にじゅうしせっき)の立春です。 (文責 海寳)

※香取神宮からいただいたお菓子を手に大喜びの子供たちです。

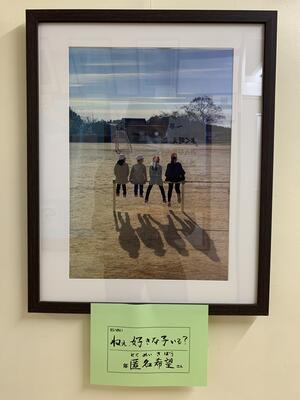

わらびが丘ギャラリー第4弾タイトル決定! 2月2日(火)

「ねぇ、好きな子いる?」

でした。子供たちが興味を持ったのは、タイトル以上に誰がこのタイトルを応募したのかでした。

応募したのは「匿名希望(とくめいきぼう)」ということで、ますます謎は深まっています。いったい誰なのでしょうか。でも、子供たちの心には火が付きました。第5弾も近日開催します。様々な視点からの応募を待っています。

2月になり、掲示物も様変わりしました。行事予定の掲示板や保健室の廊下掲示、そして、3階のギャラリーも児童の作品が掲示されています。6年生の図工の作品は、カラフルな色合いが楽しい、スチレン版画の素晴らしい作品ばかりです。校内がますますアートで埋まっていきます。毎日の生活の中で自然に美意識や感性が磨かれることでしょう。(文責 海寳)

3年 安増先生と楽しい音楽! 1月25日(月)

1月22日と本日の5時間目に特別非常勤講師の安増先生をお迎えして、音楽の授業をしていただきました。現在はコロナ禍で合唱やリコーダーの学習ができないので、打楽器やオルガンを使って学習していきます。

タンバリン・カスタネット・鈴は「タン・タン・タン・タン♪」のリズム、トライアングルは「ターン・ターン♪」のリズムで演奏していきます。「やりたーい!」と大人気だったのが木琴と鉄琴です。実際やってみると少しリズムが難しくて苦戦しました。「タン・タ・タ・タン・タ・タ・タン♪」のリズムを繰り返していきます。でも、何事も経験が大事です。全員が鉄琴か木琴のどちらかを演奏して、難しさを体験しました。

最後にはきれいなハーモニーを奏でて合奏することができました。〈文責:榮木〉

1年 生活科 「ふゆとあそぼう」 1月21日(木)

今日は、「こおりとあそぼう」で、校舎北側の日陰に設置した容器を確認しました。容器は給食で出たデザートの空き容器です。中に木の実や葉っぱを入れて水を張り、凍らせてオリジナルの芸術作品にします。

今朝も、昨日に続き気温が氷点下だったのでうまく凍っていると思いきや・・・。あら不思議、凍っているものと凍っていないものがあります。18人中凍ったのは4人だけでした。容器も中身も水も置く場所も条件はほぼ一緒です。しかも、3つ並べた容器の真ん中はまったく凍らずに、両脇の2つはキンキンに凍っています。なぜでしょう? まったくわかりません。でも、この不思議が面白いところです。なぜなのかその理由が知りたくなります。知的好奇心がかきたてられます。ぜひその疑問、解明してみたいものです。まさに生きた学習です。だれかわかる方がいれば教えてください。私が一番知りたいです。 (文責 北﨑)

1年 生活科 昔遊びに挑戦! 1月14日(木)

1年生の生活科では、昔遊びを体験しています。体験した昔遊びは、あやとり、コマ回し、メンコ、けん玉、おはじき、けん玉、だるま落とし、お手玉、ヨーヨー等、たくさんあります。子どもたちはいろいろな遊びを体験した後、自分がお気に入りの遊びを決めて夢中になって練習していました。「先生見て」「〇〇が何回できたよ」「□□ちゃんすごい」「わぁー、すごいねぇ。名人だあ。」という子どもたちの喜びの声、キラキラとした目がとても印象的でした。〇〇名人がたくさん生まれそうです。

本来は、祖父母・父母・上級生等と一緒に楽しく遊んだり、教えていただいたりすることも大切な目あてだったのですが、今年度はできません。おはじきやメンコも友達と集まって遊ばずに、個人練習しています。1年生の家族の皆様、時間があれば、お子さんと昔遊びでも遊んであげてください。子どもたちも嬉しいと思います。(文責:北﨑)

2年 体育科 ボール蹴りゲーム 1月14日(木)

2年生はサッカーに燃えています。現在、コロナ禍で通常の試合形式の運動はできないため、シュート、パスをゲーム化して、楽しく取り組んでいます。どの子もボールさばきに徐々に慣れ、折り返しのコーンめがけて果敢にドリブルをしていました。子どもたちからも声を調節して、「がんばれ」「OK、いいよ」「〇〇さん、上手」など、お互いを認め合う、肯定的な声掛けが聞かれました。(文責:中村)

校内書初め会を行いました。 1月8日(金)

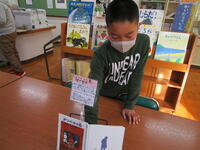

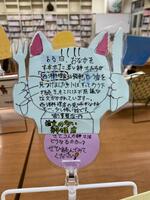

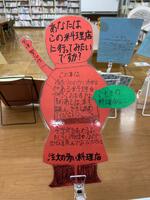

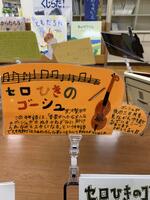

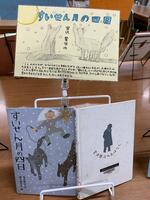

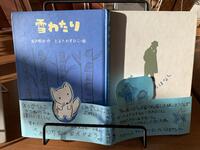

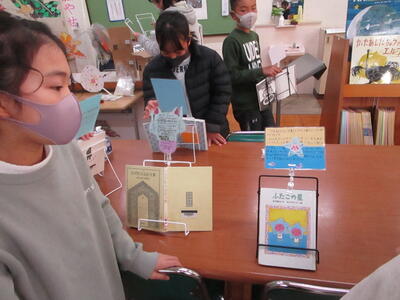

5年生 国語 「本のポップを作ろう」 1月7日(木)

「ポップの形や、紹介の仕方をを工夫すれば、もっと読みたいと思ってもらえるんじゃない?」

など、子供たちのアイディアがたくさん詰め込まれたポップに仕上がりました。

この活動を通して、本への興味がさらに高まりました。 (文責 岡澤)

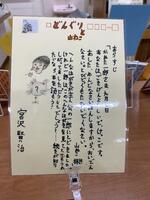

ギャラリーわらびが丘 第3弾タイトル決定 12月25日(金)

ご報告が遅くなりました。第3弾の「生け花」のタイトルが決まりました。(実は2週間前には決まっていました)

冬という、静かで寒いという印象を「はなやかな」という修飾語によって、にぎやかで温かく彩り豊かな印象に変えている秀作です。回数を重ねていくうちに、言葉の組み合わせのバリエーションが増えてきています。

第4弾は、初めて人物が入りました。ユニークで

発想力ある、豊かな視点を持った作品を期待し

題名例は、8ねん わらびの たんぽぽ(仮名)さんの「作戦会議(さくせんかいぎ)」です。

たくさんの応募を待っています。(文責 海寳)

最後の土曜授業の日です。 12月19日(土)

先生方もたいへんでした。土曜授業が2週続いたときはもうくたくたでした。申し訳ない。超過勤務時間も大幅に増えてしまいました。でも、これでなんとか年内に追いつけそうです。あとは、年が明けてからぼちぼちと進めていこうと考えています。1月からは本来のリズムに戻り、1年のまとめをじっくりと行っていく予定です。

今日は、子供たちもこころなしかゆったりとした感じで過ごしています。午前中だけでお帰りということもあるのかもしれません。明日一日休んで、来週は3日登校すれば冬休みです。もうひとふんばり、がんばりましょう。 (文責 海寳)

※以下の写真は、6年生の調理実習の様子と業間休みの風景です。

5年体育科 走り幅跳び(記録会) 12月18日(金)

「やったー、記録更新」「おしい、もうちょっと」「踏切、ばっちり」子どもたち同士の協力、励まし合いがたくさん見られる5年生の走り幅跳びの様子です。今日はこれまでの学習のまとめとして記録会を行いました。

ウォーミングアップの練習の後、担任から「踏切」「空中動作」「着地」の動きのポイントの確認があり、その後グループごとに記録会が始まりました。

最後の学習ということもあり、いい意味での緊張感も見られ、自己ベストを出した児童も多くいました。また、記録は伸びなくても、自分の試技を振り返り、どこがよくて、どこを修正するのか気付ける児童が多くいました。記録への挑戦、よりきれいな跳び方への挑戦どちらも大きな成果が見られた5年生の学習でした。(文責:中村)

2年 ポップコーン、おいしくなりました。 12月17日(木)

9月に収穫をしてから3か月。みんなが待ちに待っていた「ポップコーンパーティ」を開きました。一人ずつ順番にフライパンを使って調理しました。おそるおそる火をつけて、フライパンをセットし、サラダ油をひいてコーンを投入。透明のふたをして中をのぞき込みます。「まだかなぁ」「どの実が一番にはじけるかな」と不安そうにしながらも期待がふくらみます。「ポンッ、ポンッ」と一個目の実がはじけるともう大興奮で、大きな歓声が上がりました。「茶色くなるとはじけるんだね」と、発見もありました。

全部の実がはじけると、袋にポップコーンと塩を入れて「ふりふりタイム」です。ふっていると楽しくなり、一生懸命になりすぎて「ふくろにあながあいちゃった」「こなごなになっちゃった」という子もいました。

できたてのポップコーンをほおばると「ちょーおいしい~」「サクサクだねぇ~」と大満足。はじけた形を見て「お花みたい」などと楽しんでいました。その後、片付けまでみんなで協力してできました。

種まきから自分たちで作り上げたポップコーンパーティ、大成功でした。 (文責 椎名)

※下の写真は、実をはずしているところです。

4年 理科 これまでの学習を振り返って 12月17日(木)

12月までの学習を振り返り、4年生の理科では、NHK for schoolで実際に授業では観察できない月の観察や冬の生き物に関する動画資料の活用方法を学習しました。自分が興味を持っている分野の内容をより深く、また自分が苦手にしている分野の補充学習を各自が進めました。

どの子も興味津々で映像資料を視聴し、操作方法にもすっかり慣れた様子でした。ご家庭でNHK for schoolを活用した学習をするときには、ぜひ御協力をお願いします。(文責:中村)

1年 生活科 コマを回そう(コマづくり) 12月17日(木)

1年生の生活科では、お正月の風物詩「コマ回し」のコマづくりを始めました。

今日は、コマの色塗りをしました。一か所ずつ丁寧に塗り、自分だけのオリジナルゴマづくりに励みました。

来年1月のコマ回し大会が今から楽しみです。(文責:中村)

2年生 算数 かけざん九九 12月11日(金)

11月から学習しているかけ算九九は「7のだん」までが終わりました。今日の学習は「8のだんの九九をくふうしてつくろう」という学習課題で学習をしました。今まで学習したかけ算の規則性を思い出し、8のだんの答えと決まりをまとめることができました。

学習の最後では、かけ算カードを使って、暗唱を行い、習熟を進めました。 (文責:中村)

3年生 国語 「すごい俳句をつくろう」 12月11日(金)

3年生の国語科では、「俳句づくり」の学習をしました。海寳校長先生が授業を行いました。学習課題は「すごい俳句をつくろう」です。

俳句の「五・七・五」のリズム、季語の意味、字余り、字足らずなどの技法についてのポイントを知りました。「ふつうの」俳句ではなく、今日は「すごい」俳句作りです。作り方のコツは「ぜったいにひみつだよ」と校長先生に念を押され、子供たちは一瞬で真剣な表情になりました。途中で校長先生から、「頭から湯気が出るぐらい考えて」と言葉が出ると、子どもたちは、脳に汗を書きながら、「俳人」になって俳句づくりに没頭していきました。 (文責:中村)

6年生 算数 データの調べ方 12月11日(金)

6年生の算数科では、「データの調べ方」の学習をしています。これまで量的データの特徴を調べる方法として「平均値」を学習していましたが、データの偏りや分布を考慮した「最頻値」(モード)や「中央値」(メジアン)が新しく指導内容に加わりました。今日の学習では、代表地として「最頻値」に注目し、データの特徴を考えました。グループごとに自分の考えを伝え、仲間から意見をもらい、考え方の共有化を図りました。

平均値では分からないデータの量的な特徴が見られ、新しい発見があった学習でした。

(文責:中村)

激走! 第1回校内マラソン大会 12月7日(月)

気温13℃、快晴無風という絶好のマラソン日和の本日、わらびが丘小学校第1回校内マラソン大会を実施しました。約1か月の業間マラソンと体育科の授業の練習成果を発揮すべく、わらびっ子たちは、自分の目標に向かって走りました。絶好のコンディション、初めてのマラソン大会にかける子どもたちの思いも重なり、試走練習に比べ大幅に記録を伸ばす児童が増え、とても盛り上がった大会になりました。全校で仲間の走りを応援する温かい姿も見られ、全員にとって思い出に残る一日になりました。参加した全員が完走できたこともうれしく思います。

各学年男女の第1位は以下の通りです。

1年男子Tさん 記録4分34秒 1年女子Sさん 記録5分10秒

2年男子Sさん 記録4分50秒 2年女子Iさん 記録5分05秒

3年男子Tさん 記録5分16秒 3年女子Tさん 記録5分18秒

4年男子Sさん 記録4分42秒 4年女子Tさん 記録4分50秒

5年男子Iさん 記録6分15秒 5年女子Oさん 記録6分37秒

6年男子Nさん 記録5分41秒 6年女子Tさん 記録6分26秒

素晴らしい走りを見せた、わらびっ子全員にとても感動しました。(文責:中村)

人権標語学年代表の作品です。 12月4日(金)

保健だよりでもお知らせしましたが、人権標語の各学年代表の作品が素晴らしいので紹介します。

〇くもはいろんなかたちがあってすてきだな

ともだちもいろんなひとがいてたのしいな(1年 Hさん)

〇まわり見て こまっている子は いないかな(2年 Mさん)

〇ぼくの思い、みんなの思い、それらを合わせて すてきな仲間(3年 Hさん)

〇だいじょうぶ こまった時は ぼくがいる(4年 Tさん)

〇ぼくの大切 命 家族 友だち あなたの大切なんだろう(5年 Yさん)

〇あなたの軽い一言で 未来が変わる やめよういじめ 止めよういじめ

(6年 Hさん)

子供たちの素直な感情、願い、思いがひしひしと感じられます。言葉の力を感じます。いじめのない、笑顔の絶えないわらびが丘小学校にみんなでしていきましょう。(文責 海寳)

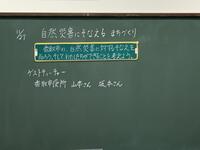

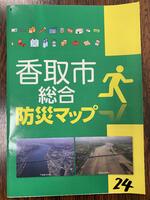

4年生 社会科「自然災害に備えるまちづくり」 11月27日(金)

4年生の社会科で地域の防災について学びました。ゲストティーチャーとして香取市役所総務課から2名の防災担当の方をお招きして、自分たちが住んでいる地域の災害や防災について考えました。

まずは、教室で市から全戸に配布されている「防災マップ」を見てみました。「お家で見たことある人?」と訊くと一人も手が挙がりませんでした。家にあることを誰も知りません。中を見てみます。まず学校の場所。次に福田小と神南小。自分の家。なにも色はついていません。今度は市役所のあるページを開きます。茶色と肌色の色がついています。何を表しているでしょう? 利根川が氾濫した場合の浸水の深さでした。市役所のあたりは3mの深さまで浸水します。教室の天井ぐらいですね。

次のページには真っ赤と紫と黄色で色分けされています。浸水した場合の水が引くまでの時間でした。最も遅い地域では4週間も水が引かないことがわかります。「うわぁ~・・・」「こんなになるんだぁ・・・」「こわい・・・」思わずつぶやく子がいました。

ちなみに、「避難場所」と「避難所」の違いは知っていますか。子供たちは教えてもらって初めて知りました。

質問コーナーでは「避難所に入りきれなくなったらどうするんですか」「毛布が足りなくなったら」など、積極的に質問していました。

最後に、災害時に避難所で自分たちができることについて考えました。手すりを消毒したり、物資を運ぶのをお手伝いしたりできることはたくさんあります。いろいろなことを考えさせられた学習になりました。 (文責 海寳)