文字

背景

行間

児童の様子

2年生 1年生とあそぼう会 6月25日(金)

去る22日(火)、「1年生とあそぼう会」を開きました。2年生全員で話し合い、去年の秋に保育園児を招待してやる予定だった「秋祭り」を「夏祭り」バージョンにしてやろうということになりました。

昨年の葉っぱの作品を保存してあったので、それらを使って4つのお店屋さんを開きました。①ドングリのけん玉 ②葉っぱのトランプ ③葉っぱの魚つり ④おなもみダーツの4つです。1年生も楽しそうでしたが、2年生も笑顔でやさしく説明したり、ほめたりする声があちらこちらから聞こえてきました。子供たちの成長を感じることができました。(文責 北﨑)

2年生 野菜の収穫 6月23日(水)

2年生の畑や植木鉢では、野菜がぐんぐん育ち、収穫できるようになってきました。

児童の観察作文から

なえの高さが100cmくらいになりました。

ミニトマトのみが50こくらいなって、すず(鈴)みたい。2cmくらいの大きさです。3つくらいが赤く色づいてきました。早く赤くならないかな、早くたべたいです。

初めて1こ(3こ)とれました。

ナスの花はむらさき色で、まん中にきいろいバナナみたいなでっぱりがあります。

かれた花の中から実ができてきました。

花と実を合わせて8こありました。へたがちくちくしていました。

おいしいナスになるといいです。

(きょう2ことれました)

ピーマンの花は白で、まん中がうすい黄色です。

花の中にみがありました。大きいみの長さが7cmでした。

何のりょうりにするか楽しみです。

5年生 図形の合同 6月23日(水)

6年生 ジャガイモの収穫 6月23日(水)

1時間目にジャガイモ堀りをしました。土を掘り返すと、おおきなジャガイモが次から次へとゴロゴロ出てきて「超楽しい~」。今夜は肉じゃがにポテトサラダにポテトチップスにカレーライスに・・・と、おいしい想像ばかり。本当に楽しみですね。さつまいもの収穫までにはまだまだです。(文責 海寳)

人権標語ができました。 6月21日(月)

子供たちは皆真剣に考えて言葉をつむぎだしていました。

いくつかを紹介します。

〇コロナでもマスクの中はにっこにこ

〇それぞれちがいはあるけれど みんなおそろい やさしいこころ

〇「ありがとう」「ごめんね」をはっきり言おう

〇自分と友達 ぜんぜんちがう でもそこがいい

〇あなたと私 それからみんな どれも同じ大事な存在

これからもずっと、いじめのない、みんなが仲良く、みんなが楽しいわらびが丘小学校にしていきましょう。みんなの意識が大切です。 (文責 海寳)

4年生 タブレットを使って。 6月21日(月)

4年生、総合的な学習の時間に、配付されたタブレットPCを使って調べ学習を行っています。PC室へ行かなくても良いのはとても便利です。まずは、調べ方を学んで、次に発信できるようにして、最終的には双方向でのやり取りを、自在にできるようになるといいですね。 (文責 海寳)

2年生 新たな仲間ザリガニちゃん 6月18日(金)

2年生の教室にはザリガニが勢ぞろいです。担任のK先生が、「ザリガニがいなくて困っています。どなたか捕ってきてください」とお願いしたところ、何人かの児童がさっそく捕まえて持ってきてくれました。(捕まえたのはお家の方かもしれません)

ザリがとうございました。 (文責 海寳)

6年生 木と金属でチャレンジ 6月16日(水)

6年生の図工です。「木と金属でチャレンジ」です。想像をふくらませて思い思いの造形物を製作しています。グルーガンもお手のものです。どんな作品に仕上がるのか楽しみです。 (文責 海寳 和宏)

九美上コロニー探検隊 6月16日(水)

月曜日に事前学習として、①これからシラサギの生態について知りたいこと ②現地観察で見てきたいもの を、ウェビングの手法を用いて整理しました。

今日は、実際に現地に行って課題解決を図り、戻ってきてからは教室で齊藤先生に質問しました。

〇 シラサギの首はどうして長いの?

〇 巣には何個ぐらい卵を産むの? そのうち何個がひなにかえって大人になるの?

〇 季節によって、どのぐらい遠くまで渡っていくの?

など、たくさんの質問が出されました。

齊藤先生は、「今日はたくさん質問が出たけど、質の高い、いい質問が多かったね」と帰り際におっしゃってくださいました。多くの視点から出された疑問点について、斎藤先生の説明を聞いて思わず「そうかー!」と納得していました。

知れば知るほど、もっと知りたいことが増えてきました。また次回が楽しみです。

齊藤先生、ありがとうございました。 (文責 海寳 和宏)

ぐんぐん成長中! 6月16日(水)

こちらは芋畑の様子です。サツマイモもジャガイモも順調に育っています。

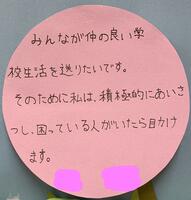

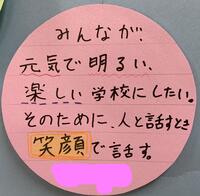

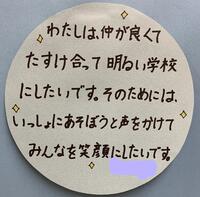

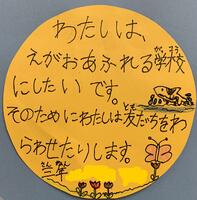

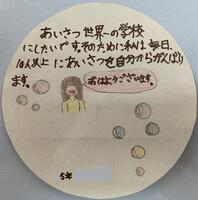

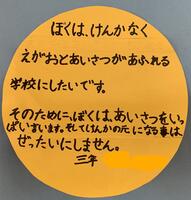

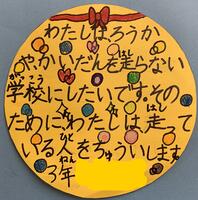

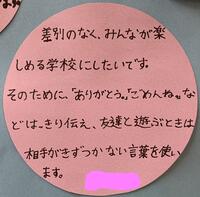

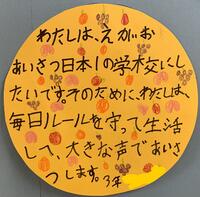

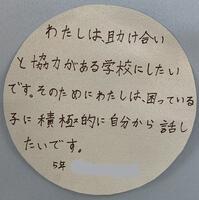

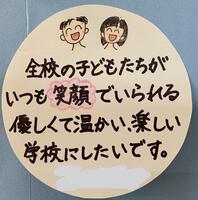

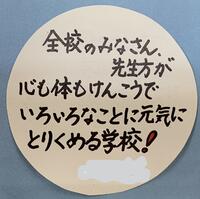

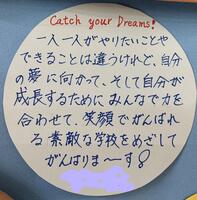

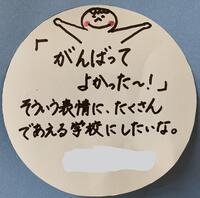

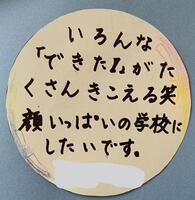

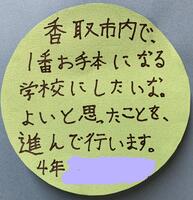

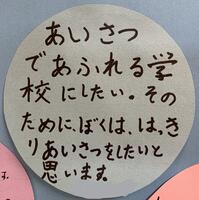

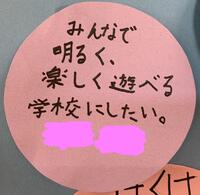

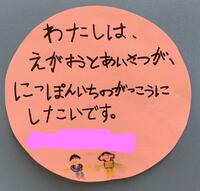

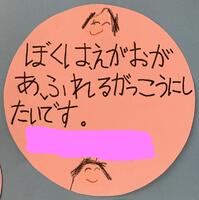

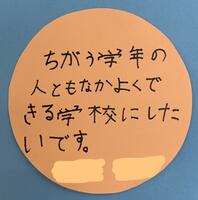

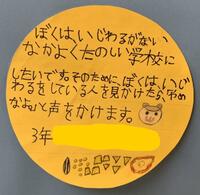

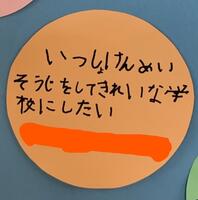

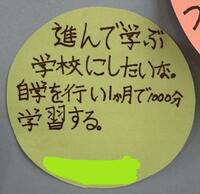

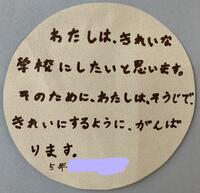

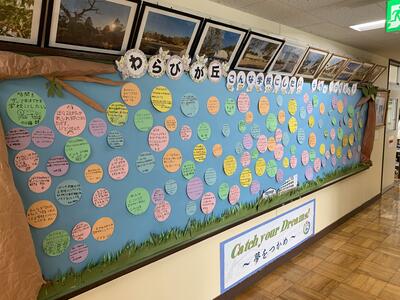

こんなわらびが丘小にしたい! 6月11日(金)

みんなの内容が素晴らしくて、読んでいると涙が出そうです。とくに「〇〇な学校になるといいな。そのために、わたしは~します」と誓いを立てているところがいいですね。自分を主語にして、自分がまず取り組みますと言っています。素晴らしい! このような姿勢であれば、夢は必ずつかめます。きっと実現します。がんばろう、わらびっ子! (文責 海寳)

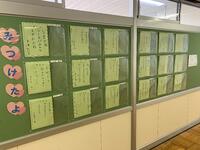

1年生を迎える会 6月10日(木)

全校の行事として行う予定だった「1年生を迎える会」ですが、コロナ禍により今年度も中止となりました。代わりに、児童会が「1年生とあそぼう月間」として、業間休み等の時間を使って、上級生と交流を図っています。すでに6年生と5年生は実施し、4年生は今日行いました。

児童用昇降口には、「1年生とあそぼう」の様子が学年ごとに貼りだされています。残りの2つの学年が、何をやろうかと計画中です。1年生の皆さんは楽しみにしていてくださいね。

5年生はグラウンドで「陣取り」をしました。もうみんな熱中しすぎて大騒ぎでした。

4年生は今日、「ピラミッドじゃんけん」を行いました。一緒に楽しい時間を過ごし、1年生はやさしいお姉さんやお兄さんが大好きになりました。また一緒に遊ぼうね。 (文責 海寳)

昼休みはドッジボールで満喫! 6月4日(金)

今日は雨でグラウンドが使えません。その代わりに低学年は体育館を使える日だったので、1・2年生は両学年ともドッジボールで思い切り楽しみました。 (文責 海寳)

今日2時間目の授業の様子です。 6月4日(金)

左上から順に、1年生からの学年順です。5年生は社会ですが、それ以外は国語か算数です。3年生は交流の場で、席を立って意見交換しています。ほとんどのクラスは机に向かって、しっかりとノートに書き込んでいます。皆、集中しています。(文責 海寳)

わらびが丘 こんな学校にしたい キラッ! わらびっ子 6月2日(水)

「どのへんにはりたい?」

「あそこ。あおいののよこにはってください」

「ありがとうございました」

6年生は、1年生の希望を聞いて、やさしく手伝ってあげていました。

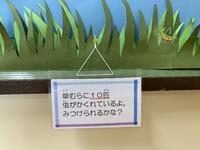

今年は、各学年ごとに色を変えた円形の用紙を用意しました。用紙の大きさは3種類あり、好きな大きさを選びます。貼る場所も思い思いの場所です。書く内容を含めれば、自己決定の場が3回あります。思考の場が3回あるということです。

「どの大きさにしようかな?」

「何を書こうかな?」

「どこにはろうかな?」

それぞれの個性があらわれます。思いや願いがわかります。友だちや他学年の子の書いたものも気になります。書かれたものを読んで、その子のほんの一部分を知ることができます。距離がちょっと縮まります。そのようにして、全校児童が一つになってこのわらびが丘小学校を形作ってゆくのです。

一つ一つの円はシャボン玉をイメージしました。わらびが丘の風に乗って大空を自由に浮遊するシャボン玉です。シャボン玉はいつまでも飛んではいません。風船のようにしぼむことなく、突然、力強くはじけます。しぼむ前にはじけて、そして、より大きな世界に飛んでいけるよう、さらに大きなシャボン玉になろうとしてほしいのです。

小さな目標を一つ一つクリアして、その先にある大きな夢の実現のために「Catch your dreams! ~夢をつかめ~」 (文責 海寳)

2年生 ヤゴが羽化しました② 5月28日(金)

6年生 「全国学力・学習状況調査」を実施しました。 5月27日(木)

昨年度は緊急事態宣言中で、全国的に臨時休校期間中だったため、全国一斉には実施されませんでした。ただし、学校ごとに実施してもよいということで、本校では夏休みの登校日(昨年は20日間)に実施し、自校採点をして間違い方の傾向を探りました。

一斉実施は2年ぶりです。現6年生は、今年の2月ごろから、ぽつぽつと過去の問題を解いたりしました。出題の仕方に慣れるためです。しかし、出題の仕方に慣れていても、内容自体がわからなければ解けません。さぁ、今日の出来はどうだったのでしょうか。すごく気になります。 (文責 海寳)

植物は順調に育っています。 5月27日(木)

1年生が毎日水やりをして育てているアサガオが順調に育っています。順調どころかかなり生育が早い気もします。観察記録をしっかりととってくださいね。

2年生は、ミニトマトとピーマン、ナスときゅうり、そしてトウモロコシかな? いろいろ育てています。水やりもしっかりできています。

ちなみに、「ゴーヤ」と「ゴーヤー」どちらの言い方が正しいのか調べてみたところ、沖縄では「ゴーヤー」と伸ばすのが一般的で、それ以外の地域ではほとんどが「ゴーヤ」だそうです。「どちらも正しい」で問題なさそうです。ただ、沖縄の言葉である「ウチナーグチ」では、語尾を伸ばす傾向があることから、これもその一つではと考えられます。「サーターアンダギー」や「シークァーサー」「チャンプルー」など語尾の「音引き」はよく耳にします。5月8日は「ゴーヤーの日」だそうです。

植物ではありませんが、このほかにも「ビニル」と「ビニール」、「コンピュータ」と「コンピューター」など、微妙な言い方の違いは身の回りにたくさんありそうです。

言葉っておもしろいですね。 (文責 海寳)

児童会主催「芋苗植えの会」 5月25日(火)

雨天で延期になっていた「芋苗植えの会」を、業間休みの時間に行いました。

「畑の先生」は、昨年もお世話になった福田地区の髙橋さんと篠塚さんです。

苗植えにはちょっと天気が良すぎました。ほんとうは少し曇っているぐらいのほうがいいと髙橋さんが教えてくださいました。

はじめのお話で、「芋苗の長さは1尺1寸(いっしゃくいっすん)です。何センチでしょう」と問題を出されました。何人かが手を挙げました。「33センチです」 1年生の児童がはっきりと答え、見事正解でした。さすがです。どうやらお家が芋農家みたいです。

いよいよ苗植えです。マルチを張ったところに1列に並び。担任の先生から苗を受け取ります。髙橋さんの説明を聞いてから芋苗植えスタートです。マルチの切れ目のところにおそるおそる苗を差し込みました。しっかりと土に入れないと苗はまっすぐ立ちません。何度も差し込んで土でしっかりと押さえて、無事に植えることができました。

今日植えた芋苗の種類は「シルクスィート」です。順調に行けば10月の中旬ごろには収穫できるでしょうと言っていました。

全体で解散した後、4年生が残り、総合的な学習の時間の一環として、「紅あずま」と「紅はるか」を植えました。これからの成長が楽しみです。

5年生のたらい田んぼの稲も、苗が伸びてきました。3~4センチほどでしょうか。こちらの成長も楽しみです。 (文責 海寳)

2年生 ヤゴが羽化しました。 5月24日(月)

ヤゴが羽化しました。5月14日に旧神南小学校の池から連れてきた10匹のヤゴのうち、23日に1匹が羽化し、24日に大空へ飛んでいきました。先週末にはヤンマと思われる大きいヤゴ2匹が何度も水面から顔やしっぽを出していたので、「もうそろそろかな」と話していましたが、羽化したのは、1班が観察していた小さいヤゴでした。

子どもたちは、2~3cmくらいのヤゴから5~6cmもの大きさのトンボが出てきたのを見て驚いていました。オオシオカラトンボのメスかな? 「元気でね」「がんばれ」とみんなで見送りました。残っている6匹のヤゴたちも、元気なトンボになれるといいなあ。(文責 北﨑)