文字

背景

行間

学校から

長い間ありがとうございました。 3月31日(金)

私は、今日でめでたく定年を迎えます。

3年間、本ホームページをご愛読いただき、ありがとうございました。感謝の念に堪えません。

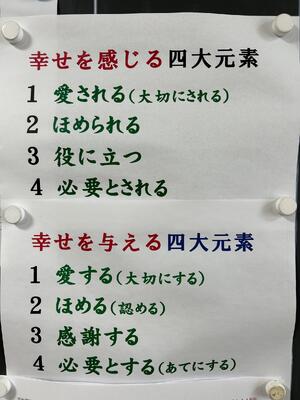

最後に、私の大好きな言葉を二つ、「幸せを感じる四大元素」と「難しいことをやさしく」を紹介します。校長室の机に座ったときに必ず目に入る場所に貼ってあります。職員室にも貼ってあります。先生方に、このような気持ちで指導にあたってくださいというメッセージでした。受け止め方は自由です。このような気持ちをもって、今後もわらびが丘小の子供たちを指導していってください。よろしくお願いします。

わらびが丘小の良い子たち、卒業生、保護者の皆様、地域の皆様、これまで大変お世話になり、ありがとうございました。本当に楽しい毎日でした。皆様のおかげです。子供たちの夢を追いかける姿を想像して、遠くから応援しています。がんばれ! わらびっ子!(文責 海寳和宏)

離任式を行いました。 3月28日(火)

私は、送られる側です。「定年による退職」です。37年間の教員生活も最後の時を迎えました。大過なく過ごしてこられたのも、諸先輩方や同僚の先生方、児童・生徒の皆さん、保護者や地域の皆様のおかげと実感しております。あらためて感謝申し上げます。

今年度は、支援員の方を含めると、4名の退職、6名の転出がありました。離任式には8名が参加しました。

式は、校歌斉唱、教頭先生による退職・転出者の紹介、児童代表によるお別れの言葉、一人一人への花束の贈呈、退職・転出者のあいさつ、全校児童による見送りで終わりです。最後の校歌はジーンとくるものがありました。

あいさつでは、夢を持つことと夢をかなえることについてお話をしました。ちょうどこの日の朝、宇宙飛行士の選抜試験に合格した2名のことがニュースで流れてました。国際機関に勤める40代の男性と、医師の20代の女性です。それぞれ最年長と最年少という対照的な2人です。共通するのは、「小さなころからの夢をかなえた」という点です。子供たちには、夢をもってそして夢をかなえるために、「いっしょうけんめいおべんきょうしてください」とお話ししました。毎日がとても楽しく、充実したわらびが丘小での3年間でした。

学校は離れますが、いつでもわらびが丘小学校のことを応援しています。皆さんの大活躍を祈っています。(退職・転出者一同)

これまでのご支援・ご協力、ほんとうにありがとうございました。 (文責 海寳)

「生徒の心に火をつける」 3月17日(金)

凡庸な教師は、ただしゃべる。

良い教師は、説明する。

優れた教師は、やって見せる。

そして、偉大な教師は、子ども(原文は生徒)の心に火をつける。

私が好きな格言の一つです。

「子供の心に火をつける」というフレーズが効いていますね。教師として目指す姿です。先生方には、どこを目指して指導していくのか、ということを折に触れて話しています。どうすれば火が付くのか、導入でのきっかけづくりにエネルギーを注いでくださいと。なかなかうまくはいきませんが、それでも1年を振り返ったときに、何回かは手ごたえのある指導ができたと言いきれれば大丈夫でしょう。

小学校の指導で常々感じていることは、先生がお膳立てしすぎているのではないか、ということです。子供にやらせてもよいことまで先生がやってしまっていて、その結果「時間がない」「忙しい」「終わらない」という事態になっています。すべてがそうだとは言いませんが、これまでの指導法を劇的に変えるチャンスなのかもしれません。

これまで先生が担っていた部分は、タブレット端末のおかげで相当少なくできるでしょう。例えば、手作りのプリントなどです。先生があらかじめ調べ、パソコンでまとめ、作成し、印刷して配り、さらに、先生が答えを言い、説明までするのです。これで果たしてどのくらい子供の頭に入るでしょうか。むしろ、キーワードだけ提示して、子供たちが調べ交流して、わかったことを発表させれば、アウトプットの機会にもなります。そのほうが子供たちも楽しいし、よほど印象に残るのではないかと考えます。

「子供の心に火をつける」指導を目指して、方法を工夫してほしいものです。その前段階として、教材研究だけはしっかりと行ってください。 (文責 海寳)

「こんなに大きくなりました。」 3月15日(水)

保健室前に貼ってある掲示物です。卒業生の1年時の身長と体重の男女別の平均と、同じく6年生になったときのものを比較しています。

男子では、身長は平均36cm伸び、体重はほぼ2倍以上になりました。女子は、身長が34.2cm伸び、体重は男子と同じくほぼ2倍になりました。

大きく成長しました。しかし、中学に入ったらもっともっと大きくなる子がいると思います。私も、中学校時に身長が伸び、中3時には今の身長になっていました。中3から伸びていないわけですね。しかも、今では少し縮んできました。一昨日、めでたく還暦を迎えたのですが、(多くの子から「おめでとうございます」と言われました)筋力が落ちて姿勢が緩んできたからか、やや小さくなったような気がします。どうでもいいですね、失礼しました。話を戻します。

体の成長とともに、心の成長も見られます。最上級生としての行動は立派でした。明日の卒業式は、6年間の集大成です。在校生の心に残るような、立派な卒業式にしていきましょう。 (文責 海寳)

「がっこう、いきたくないなぁ・・・」 3月15日(水)

雨が降る月曜の朝。玄関でくつをはきながら、小学校2年生の娘はつぶやきました。

「あなたは、このつぶやきにどのような言葉を返しますか?」

これは、かつて生徒指導主任を任された年に、ある研修会で講演された「親業訓練協会」理事長(現在は顧問)である近藤千恵氏から投げかけられた言葉です。

あなたなら、どう返しますか?

「そんなこと言ってないで、早く行きなさい」

「車で送っていこうか?」

「何ぐずぐずしてるの!」

「何か悩んでることがあるの?」

「え~っ、どうしちゃったの?」

「お母さんも仕事行きたくないなぁ・・・」

さまざまな返しが想像できます。

正解はこうです。

「学校、行きたくないんだ・・・」

カウンセリングの技法のひとつに「オウム返し(バックトラッキング)」というのがあります。

「すごい悩んでたんです」

「そう、悩んでたんだね」

私はあなたの話をきちんと聞いていますよ、ということをオウム返しにより相手に示すことで、「わたしの気持ちはちゃんと伝わった」と相手が安心感を得るというものです。そして、そのあと安心して話せるようになっていくのです。

近藤理事長は、このことをボールに例えて話をされていました。

「子供が『がっこう、いきたくない』という、白いボールを投げているのに、私たち大人は、大人の考えである『早く行きなさい』という赤いボールで返してしまう。すると、子供は自分の伝えたいことが伝わっていないととらえ、もう話しても無理だと思ってしまう。心を閉ざしてしまうのです」

「子供が白いボールを投げてきたら、その白いボールを投げ返すことが大切なのです。それが『学校、行きたくないんだ』という返しになるのです。そのことで子供は気持ちが伝わったと安心して、次の言葉を投げるのです」

先の話には続きがあります。

「そう学校行きたくないんだ・・・」

「おともだちの〇〇ちゃんは、ママからもらったきれいなお花のもようのカサをさしているんだよ」

子供が言いたかったのは、「自分もママのきれいな傘をさしたい」、ということでした。

「うん、いいよ、ママのを貸してあげる!」

「ううん、じぶんのカサがあるから!」

娘は、明るく言って走って学校へ行きました。

星野富弘さんという詩人で画家がいます。

星野さんは、もう説明するまでもないほど有名ですが、元中学校の体育教師です。体操の選手として大学まで競技し、先生になった1年目に体操クラブ活動の指導中、鉄棒から落下して頚髄を損傷してしまいました。首から下が動かなくなり、失意の果てに口に絵筆をくわえて絵を描き、そこに詩をつけたものが、多くの人の共感を得て今に至ります。

その星野さんの詩に、「二番目に言いたいこと」というものがあります。

一部を紹介します。

二番目に言いたいことしか

人には言えない

一番言いたいことが

言えないもどかしさに堪えられないから ・・・

確かに、私たちは一番言いたいことは胸の奥にしまっています。二番目に言いたいことを口にして、その裏側には、本当に言いたいことをグッとがまんしている自分がいることに気づきます。

本当に安心できる、理解してもらえる人にしか、一番言いたいことは話さないかもしれません。

そのためには、投げてきた白いボールを、正しくきちんと返してあげることから始まります。

以来、親業訓練協会の方を招いて、保護者会で何度か研修会を開きました。保護者の方からは大好評で「またお話を聴きたい」という声をたくさんいただきました。私も、研修会の前に著作物を何冊も買って読みました。多くのことを学びました。「親業(おやぎょう)」という名のごとく、親も一つの仕事としてとらえると、大事なスキルは学ぶ必要があるし、逆に言えば、知ることによる効果や、試してみたときの子供の想像以上の良い変化は計り知れないということも感じました。

これまで、幾度(いくど)となく保護者の方の前でお話しさせていただきましたが、この研修会での白いボールのお話は、今でも忘れられないほど保護者の方(300名くらいはいらっしゃいました)が一様にうなずきながら話を聴いていたのを覚えています。ある保護者の方(高校の先生をされていたお母様)は、帰り際に「先生のお話、とてもいい話でした。こんなこと言っちゃ申し訳ないけど、校長先生の話より良かった」と言ってくれました。私自身、研修会の内容が「目からうろこ」だったので、多くの方に伝えたいという気持ちからお話しさせていただきましたので、(校長先生には申し訳なかったのですが)話の意図が伝わって安心した、というのが本音です。

長々と失礼しました。 (文責 海寳)

明日は3月11日です。 3月10日(金)

あの日から12年が経ちます。

東日本大震災は2011(平成23)年3月11日午後2時46分に発生した大地震です。地震の被害と津波の被害、そして福島第1原子力発電所の事故による被害がありました。

千葉県では、地元香取市も被災地です。香取市役所横の十間川の周辺地域は、液状化をはじめ大きな被害を受けました。小見川の新開町周辺もそうです。旭市をはじめとする九十九里沿岸部でも津波の被害がありました。旭市では、死者・行方不明者が出ています。浦安市も液状化の影響が大きく報道されていました。県北西部では、風向きの影響で、福島原発からの放射線量の値が高く、「除染」「ベクレル」「シーベルト」という聞きなれない言葉が、毎日ニュースで流れました。報道されない多くの場所でも、様々な被害があり、つらい環境での生活を強いられた時期がありました。断水や停電が続き、食事は何とかなっても、洗濯や入浴はままならない地域もありました。

また、香取市と川を挟んだ反対側の茨城県潮来市日の出地区も大変な被害を受けた地域でした。しかし、大きな被災地として目を向けられたのは、震災後しばらくたってからでした。そこに住んでいた元同僚の先生は、「家が傾いているので、生活していると気持ちが悪くなってくる」と言っていたのを思い出します。ずいぶん長い間、工事が始まらずに大変だったそうです。鹿島港にも津波がやってきました。神栖市の国道沿いもひどいものでした。

「天災は忘れたころにやってくる」と言ったのは、物理学者で防災学者の寺田寅彦(てらだとらひこ 1878~1935)氏です。未曾有(みぞう)の災害として、「こんなことが現実に起こるものなのか」と思わされたのが、この東日本大震災でした。本当に忘れたころにやってくるんだなぁ、と。ただ、80歳や90歳を超えた方が、「今まで生きてきてこんなことは初めてだ」と多くの方が口にされていたのを聞いて、天災の怖さを思い知らされました。

今年の6年生は、ちょうど0歳の時の出来事なので、記憶にはないと思いますが、遠い記憶の中で体験しているはずです(まだ生まれていない子もいますが、お母さんのおなかの中で体験しているかもしれません)。5年生以下は、生まれる前の出来事になってしまいます。

一昨年の3月11日には、校庭で集会を開き、東日本大震災について話しました。津波は最も高いところで40mという記録が残っていますが、海岸から平地を襲った高さはだいたい10m前後の高さということでした。ちょうど校舎の高さが同じくらいの高さだよと話した時の、子供たちの驚いた表情ははっきりと覚えています。その後、2時46分に犠牲者のご冥福を祈り、全校で黙とうを捧げました。

昨年は、給食時に校内放送で話しました。短縮日課で、2時46分にはお家に帰っているので、お家で黙とうをしてくださいと話しました。確か、帰る前に各学級で黙とうの練習をしたと思います。

今年は土曜日ですので、今日の帰りに各学級で担任の先生からお話があると思います。明日は、各家庭で黙とうを捧げられるのではないかと思います。

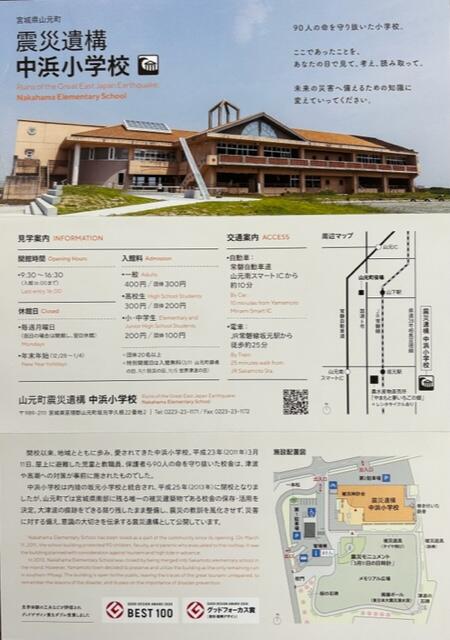

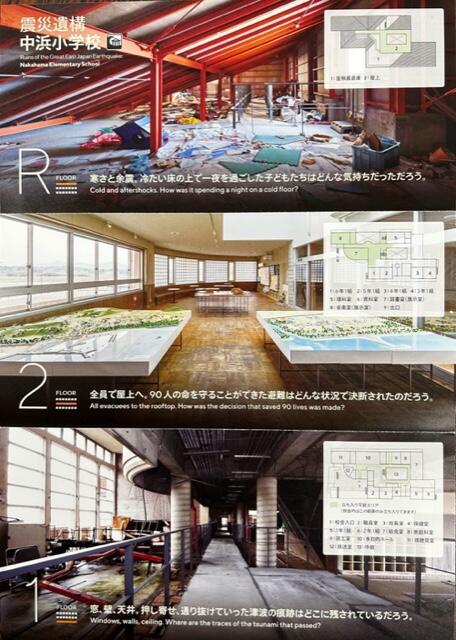

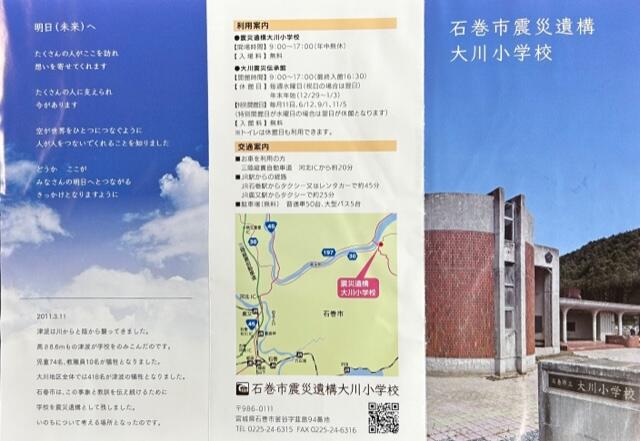

私は、昨夏に、宮城県の被災地を2か所訪問しました。宮城県の山元町立中浜小学校と、石巻市立大川小学校です。2つの学校はすでに閉校してありませんが、建物が震災遺構として公開されています。

中浜小学校は、海岸から400mという立地にありながら、地震発生後10分で押し寄せた津波の被害から逃れ、1人の犠牲者も出さなかった奇跡の学校と言われています。対する大川小学校は、河口から約4キロ上流の北上川沿いにあり、地震発生から51分後に津波が到達したのですが、児童74名、教職員10名が犠牲となりました。この地区全体では418名が犠牲となったそうです。

中浜小学校では、校長が、近くの中学校に逃げるのでは途中で津波に飲み込まれてしまうと判断し、倉庫として使っていた屋上の屋根裏部屋に、近所の住民も含め、全員を避難させました。本当にぎりぎりまで水が押し寄せたそうですが、結果として、なんとか助かったと語り部(かたりべ)の方から伺いました。本当にぎりぎりだったそうです。様々な奇跡が重なった結果だとおっしゃっていました。

一方、大川小学校では、近くにある堤防の上の高台を目指して移動しているときに、川と陸の2方向から押し寄せ裏山にぶつかって大渦となった津波に飲み込まれ、多くの犠牲者を出したとのことでした。当日校長は不在だったと報道では伝えています。

一概に比較はできません。当事者しか知りえない様々な事情があったはずです。

現場に立ち、その時のことを想像しました。「もし自分だったらどう判断するだろうか」と思いを巡らせました。胸が締め付けられるような苦しさを感じたのを覚えています。

あれから12年が経ちますが、福島の帰宅困難者や、岩手・宮城で仮設住宅を出ても行き場のない方の存在は続いていると聞きます。一瞬で人生が一変してしまう理不尽(りふじん)さは、当事者でなければわからない苦しみでしょう。

明日は、2時46分に黙とうを捧げ、犠牲者の御冥福をお祈りしたいと思います。 (文責 海寳)

※中浜小と大川小のパンフレットについて、本HPに掲載することの許可は得ています。

今日は「啓蟄(けいちつ)」 3月6日(月)

6年生は春分のころにはすでに卒業していません。中学校の入学式が待ち遠しいころですね。一番ゆっくりできるころかもしれません。5年生は最上級生となります。5年生、よろしくおねがいしますね。

「青麦(あおむぎ)」というのだそうです。ひとあし早い新緑ですね。

麦は、初夏には穂が実り、黄金色に染まります。5月下旬から6月初旬ごろです。この頃を「麦秋(ばくしゅう)」と言い、俳句では初夏の季語になっています。秋と書くのに初夏なんてまぎらわしいすね。いや、ですね。「小春日和(こはるびより)」が11月から12月初め頃を言うのとちょっと似ている感じがします。春なのに秋から初冬なんです。

植物によっても、その性質はほんとうにいろいろです。季節感を表す言葉もいろいろです。おもしろいですね。 (文責 海寳)

第2回学校評議員会を開催しました。 3月3日(金)

最初に、授業の様子や教育環境を見学していただきました。その後、図書室を会場に会議を行い、学校運営や児童の授業風景などについてご意見をいただきました。

学校評議員の方からは、次のようなご意見をいただきました。

・保護者による学校評価の結果を見ると、ほとんどの項目で高い評価を得ていることはすばらしい。逆に、マイナスの評価をしている方の意見が気になる。

・授業では、担任の先生の、児童の考えを引き出すような授業構成が良かった。

・学校評価に悪い評価がほとんどない。子供たちも皆楽しそうに活動している。

・開かれた学校づくりを継続していることに感謝している。今後も引き続きお願いしたい。

・スクールバスは、安全という面からみれば安心だが、登下校による体力の低下=運動不足が気持ち面へのマイナスの影響が出ないか心配されるところである。

・コロナによる制限が緩和され、以前のような姿に戻りつつあることは喜ばしい限りである。

・児童の授業中の姿勢の良さが印象に残った。正しい学習は正しい姿勢からとよくいわれるので、今後も継続してほしい。

・学習面について、放課後に補習を工夫してくれているのはありがたい。今後もぜひお願いしたい。

様々な視点からの貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。学校運営に反映させていきたいと思います。

また、6名中5名の評議員の方が今回で退任となります。長い間ご協力くださり本当にありがとうございました。毎回貴重なご意見をいただき、学校運営する上でとても参考になりました。今後も、地域の声を届けてくださると助かります。 (文責 海寳)

学校における今後の新型コロナウイルス感染防止対策について 3月1日(水)

ただし、学校においては卒業式を除き4月1日からの取組とすることになっています。3月いっぱいは、これまでと同様の感染症対策を実施することになります。

卒業式については、

①児童生徒及び教職員は、マスクを外すことを基本とする。

②来賓・保護者はマスク着用とする。座席間の距離は、触れ合わない程度とする。

③壇上でのあいさつ等はマスクを外してよい。(一定の距離が保たれるため)

④証書の授与時は、児童・校長等ともにマスクを外してよい。(距離は近いけれども声は発しないので)

⑤歌唱や呼びかけ時は、マスクを着用するかまたは一定の距離を保つなど、一定の感染症対策を講じる。

マスクの着脱については、外すことを強制するものではありません。健康上の理由など、様々な事情によりマスクを着用する希望があれば着用してかまいません。その場合、子供たちの中で、差別やいじめの原因とならないように、学校では適切に指導しますのでご安心ください。ご家庭でも一言触れていただければと思います。 (文責 海寳)

今日から3月です。 3月1日(水)

校内環境も、桃の節句に合わせたものが見られ、季節感を演出しています。

3月の異名は「弥生(やよい)」です。たしか昨年も書きましたが、「草木弥生月(くさきいやおいづき)」からきているとありました。「いやおい」とはますます生い茂るという意味ですね。冬を越えて暖かさが増し、草木も一斉に芽吹く時期ということでしょう。虫が冬眠から目覚め活動を始めるころを表す二十四節気の「啓蟄(けいちつ)」は3月6日です。

3月は卒業式があります。19名の卒業生が巣立っていきます。6年生は卒業の日に向けて様々な準備を始めています。

今日は6年生を送る会を実施しました。わらびが丘小が開校して初めて、全校児童が一堂に会した送る会になりました。各学年の出し物は、6年生に対する感謝の気持ちがよくわかるとても良い発表でした。詳細は別記します。

先日、職員の打ち合わせでこんな話をしました。「3月には6年生を送る会と卒業式があります。『会』と『式』の違いって知っていますか? 近くの先生と伝えあってください」と。

「え~っ⁉」

「なんだろう?」

「厳粛だからかな?」

「そういわれると難しいね」

「う~ん、わからない」

児童の気持ちになりましたか? 考えることと交流することって難しいですよね。

実は、私もはっきりとは知らなかったので、こっそり調べてから、あたかも知っていたかのように話しました。

「『会』は『お披露目』であり、『式』は『節目』です」

「竹は、節があることによって、しなやかさと強さを持ち合わせています。人生にも、節目があることで、気持ちを新たにすることができます。そして、より強く生きようと決心します。そのような意味で『式』は大切です。子供たちには、式に臨む心構えをしっかりと伝えてください」

「将来、成人式や結婚式、お葬式など、人生の節目節目で様々な『式』に出会います。どのような気持ちで、どのような態度で臨めばいいのか、小学校時代にきちんと教えることは大切です。ぜひよろしくお願いします」

先生方は、皆、真剣に耳を傾けていました。その後、子供たちにもきちんと話してくれたことと思います。

令和4年度の締めくくりとして、残りの1か月を充実したものにしてほしいと思います。

わらびが丘マイスターのK先生は、また図書室前の掲示物をリニューアルさせていました。春らしい明るい色合いを背景にしているのは「7ひきの子やぎ」です。こわいオオカミがやってきて、家の中のいたるところに隠れています。7ひきの子やぎを見つけることはできるかな? いつも楽しい掲示物をありがとうございます。 (文責 海寳)