文字

背景

行間

日誌

2月7日(金)1年生生活科 後編

2月7日(金)1年生の生活科の様子(後編)をお届けします!

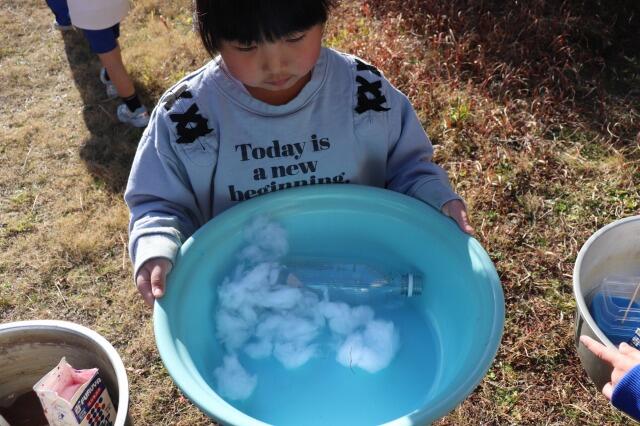

大きな氷ができました! きれいな氷もできました。

木の葉が氷に閉じ込められています。ペットボトルの中の水もこおりました。

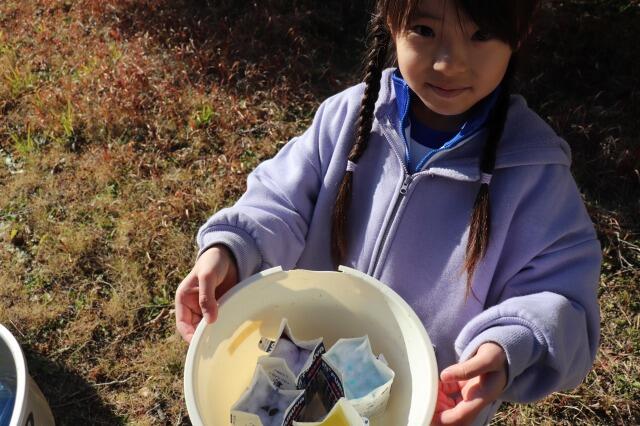

スプーンごとこおりました。予想通り!!

牛乳パックをむくと、中からきれいな氷がでてきます!

とっても寒いのにとっても楽しい朝でした。

生活科「ふゆをたのしもう」の実験、大成功!!

2月6日(木)1年生生活科 前編

2月6日(木)1年生の生活科の様子(前編)をお届けします!

単元名は「ふゆをたのしもう!」です。

霜柱の発見が「氷をつくってみたい」という思いに発展しました。

紙のパックやペットボトルなど、「入れ物を変えたらどうなるか」とか「色水をこおらせたらどうなるか」とか「気の葉や綿を入れたらどんなふうにこおるのか」等々、興味が広がります。

普段はつらい「寒い朝」ですが、「寒い朝が楽しみ」になりました。

時間が少し余ったので鬼ごっこ(こおり鬼)で楽しみました。

つかまって、こおっちゃっている友達もいるようです。

どんなふうにこおるかな? 楽しみですね。

次回は1年生の生活科の様子(後編)をお届けします。 お楽しみに!!

2月5日(水)清掃活動 外遊び

2月5日(水)清掃活動と外遊びの一コマをお届けします!

寒くても、学校をきれいにするために、清掃活動頑張っています。

机の上や、廊下の隅々まできれいになりますね。

気温がとても低い日ですが、日差しが降り注ぎ、風もなく、楽しく外遊びができました!

バスケットやサッカーは先生も一緒に遊びました。

他の学年の友達とも楽しく遊べるのが北小の子どもたちのよいところですね。

2月4日(火)6年生と各学年との思い出給食

2月4日(火)6年生と各学年との思い出給食の様子をお届けします!

6年生が5グループに分かれて、1年生から5年生の教室に行き、一緒に楽しく食べています。

毎日ローテーションで違う学年に行って給食を食べます。

卒業までに登校するのはあと29日。

一日一日を大切にして過ごしましょう!

明日の「思い出給食」楽しみですね。

いつもより、とっても美味しく感じられたのではないでしょうか?

2月3日(月)学校評議員会

2月3日(月)学校評議員会が行われました。

評議員の皆様に見ていただいた授業の一部をお届けします。

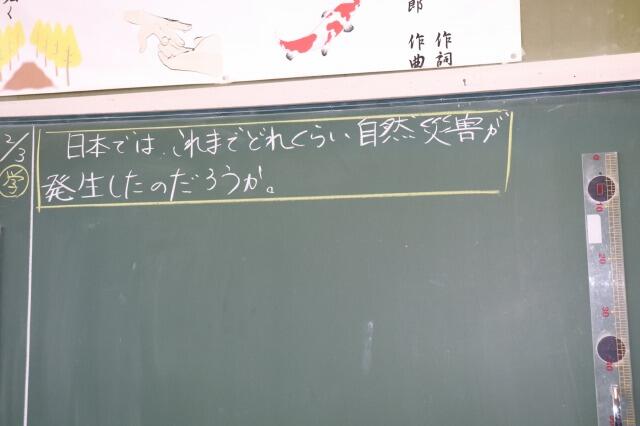

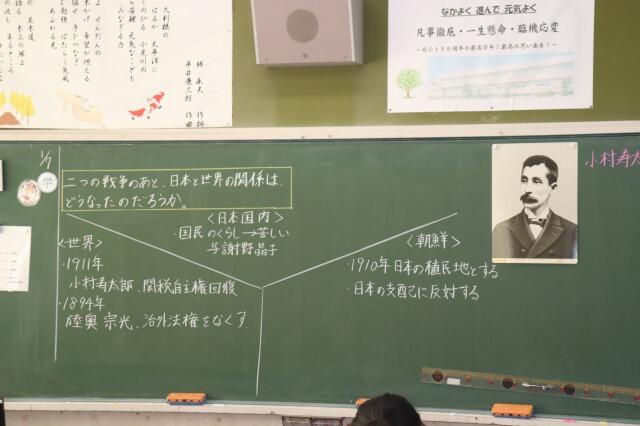

【5年生】社会科

日本でこれまでに発生した自然災害について調べています。

教科書に掲載されている資料やタブレット端末を使って調べ、ホワイトボードにまとめていきます。

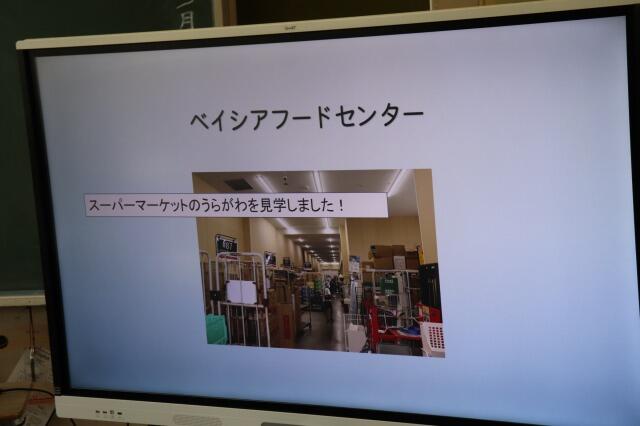

【3年生】総合的な学習の時間

一年を振り返って、思い出に残っている行事などをプレゼンテーションソフトを用いてまとめています。

ICT支援員さんも授業に入って教えてくださいました。

学校評議員の皆様が、子どもたちがとても落ち着いて学習に取り組んでいたことをほめてくださいました。

1年間の成長を見ていただく機会となりました。

1月30日(木)4年生 安全マップ作り

1月30日(木)4年生の校外学習(安全マップ)の様子をお届けします!

Sさんが、危険な場所を見つけて、みんなに伝えてくれました。工事をしている所に水路もあって危険ですね。

交通量の多い所には、たくさんの工夫がありましたね。

全校のみんなにも危険な場所がわかるような安全マップが作れそうですね。

1月30日(木)6年生 音楽(箏)

1月30日(木)6年生の音楽(箏)の様子をお届けします!

今日は、これまで練習してきた「さくら さくら」の発表です。

2人の呼吸を合わせて演奏できるようにがんばっています。

緊張している様子ですが、演奏が終わると、皆、笑顔でした。

1月29日(水)さくら学級 卒業生を送る会

1月29日(水)「さくら学級 卒業生を送る会」の様子をお届けします!

午前中は、会場準備やリハーサル。

お昼は、お楽しみのバイキング! ポテトとゼリーが人気でした!

歌は「勇気100%」。担当は北小学校の児童でした!

北小の発表はダンス! 大きな動作で、「キレ」のよいダンスがバッチリ決まりました!!

1月27日(月)賞状伝達

1月27日(月)賞状伝達の様子をお伝えします!

「校内書き初め大会」金賞

『国土緑化運動』ポスター展 佳作

受賞者の皆さん、おめでとうございます!

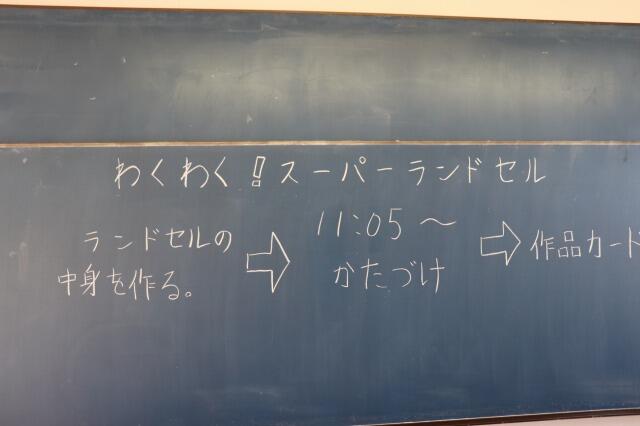

1月20日(月)3年生 わくわくスーパーランドセル(図工)

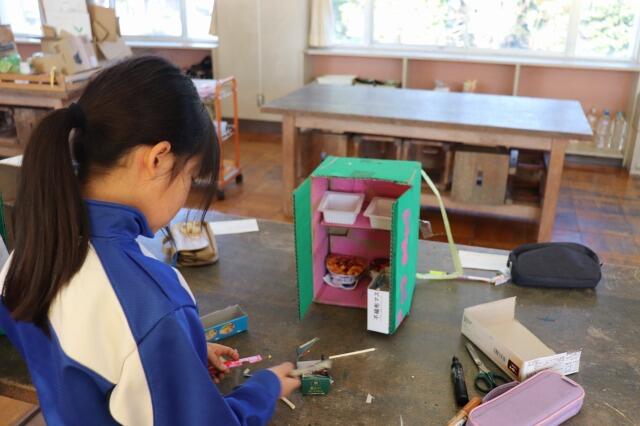

1月20日(月)3年生(図工)の学習の様子をお届けします!

テーマは「わくわく! スーパーランドセル」

ランドセルの中身は何かな。アイスクリーム屋さん? 想像が膨らみますね。

夢のある素敵なランドセルがたくさんありました!

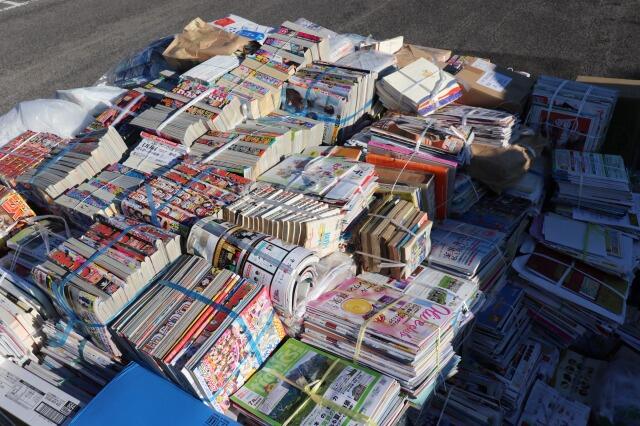

1月18日(土)廃品回収

1月18日(土)廃品回収が行われました!

真冬の寒いこの時期、いつの間にか汗が出るほど、みなさんがんばってくださいました!

新聞、段ボール、雑誌、ペットボトルキャプ、衣類、ビン類などたくさん集まりました!

地域の皆さん、PTA役員の方々、ありがとうございました!

今年は、廃品回収の収益で、演劇を見ることができました。これからも子どもたちのために有効に使わせていただきます!

1月17日(金)4年生 音楽「箏をひいてみよう」

1月17日(金)4年生の音楽科の様子をお届けします!

練習している曲は「さくら さくら」です。

箏で演奏することで、日本の音楽のよさが感じられたのではないでしょうか。

みんなで合わせて演奏する日が楽しみですね。

1月15日(水)薬物乱用防止教室(5・6年生)と昼休みの一コマ

1月15日(水)の薬物乱用防止教室の様子をお届けします!

千葉県警察北総地区少年センターから3人の講師をお招きし、薬物乱用防止教室を行いました。

シンナーを使った実験です。溶けているのが分かります。

1月15日(水)昼休みの一コマです!

100%ボランティアで落ち葉を集めてくれているのは1年生! しかも、「楽しい」と言ってくれていまっす。花の水かけをしてくれたり、若鯉池に浮かんだ落ち葉をすくってくれたりもしています。ありがとう! とってもうれしいです!

6年生の担任の先生がゴールキーパーをしてくれました!

1月10日(金)今日の一コマ(1・2年生)

1月10日(金)今日の一コマをお届けします!

【1年生】

オリジナルのたこ(凧)を作ろう!

みんな夢中で取り組んでいます。

思い思いのイラストを描いていて楽しそう! できあがりが楽しみですね!

【2年生】

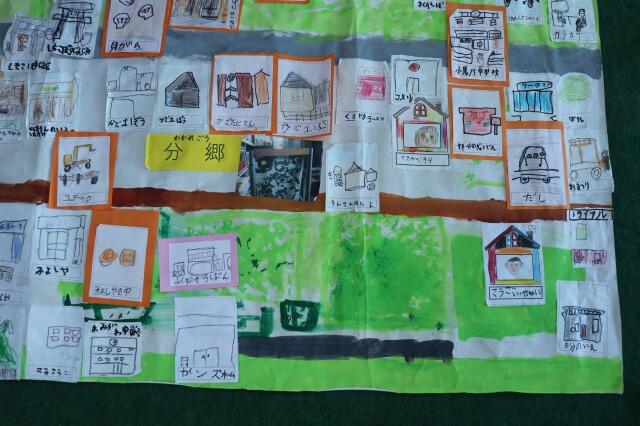

町たんけんのまとめをしよう!

町たんけんで発見したことを友達と協力して絵地図にまとめます。

仲良く、楽しく活動できています。2年生のよいところ!!

大作ができそうですね!!

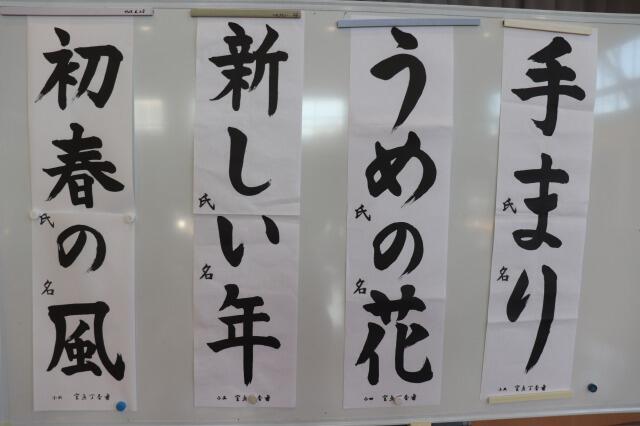

1月8日(水)校内書き初め大会

1月8日(水)校内書き初め大会の様子をお届けします。

【1年生】「お正月」

初めての校内書き初め大会。お手本をよく見て、よい姿勢で丁寧に書けていますね。

【2年生】「元気な子」

「元気な子」にふさわしく、伸び伸びとした文字になるようにがんばりました!

【3~6年生】

箏の音(CDですが)が流れる中、集中して取り組みました。力作ぞろいです!

「書は心画(しんが)なり」 手書きで書いた文字には書き手の人柄や心が出ると言われます。とめ・はね・はらいなど、一画一画丁寧に書かれた文字を見ると、確かに人となりが伝わってくるようです。

1月6日(月)2025年スタート!

1月6日(月)2025年がスタートしました!

「初」校歌。とても寒い日でしたが、しっかり口を開けて歌えましたね!

今年は、巳年(みどし)、つまりへび年。もう少しくわしく言うと「「乙巳(きのとみ)」の年です。この年は、新しい自分へと生まれ変わる大きなチャンスと言われています。若鯉のみんな、パワーアップするチャンスの年ですよ!

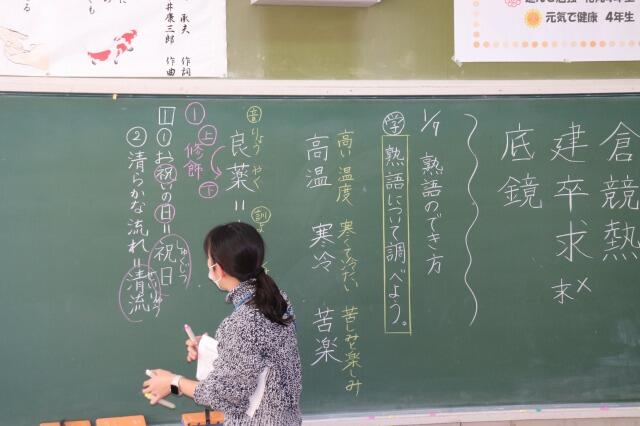

1月7日(火)の様子

【4年生】国語

熟語のでき方の学習。発表することで知識が定着します。発表している友達の方をしっかり向いて聞けているのも立派です!

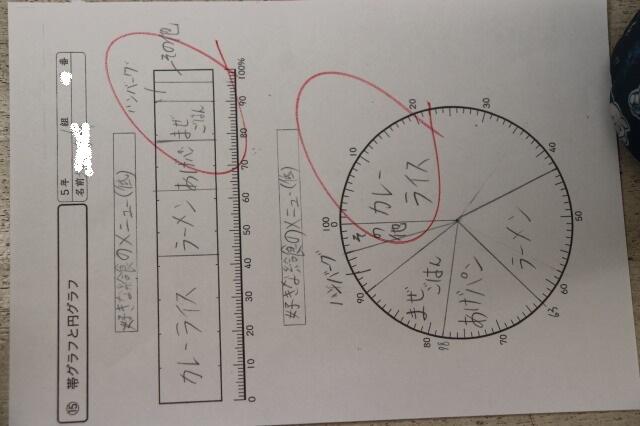

【5年生】算数

表をもとに、帯グラフや円グラフを作成していました。正確にできるように真剣に取り組んでいました。さすが5年生!

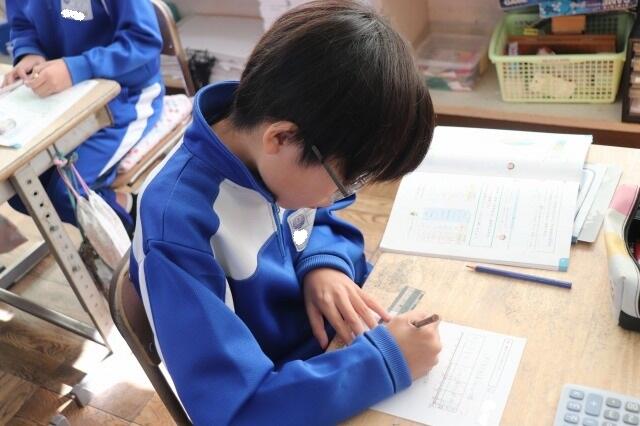

【6年生】社会科

小村寿太郎について調べていました。日本の国際的な地位向上に貢献した重要人物です。このような歴史上の偉人について、じっくり伝記を読むなどするのもいいですね。

12月23日(月)冬休み前最終日の一コマ

12月23日(月)冬休み前最終日の一コマをお届けします。

【1年生レク】〇〇さんがころんだ!

【2年生レク】椅子取りゲーム

【3年生レク】オリジナルの人狼ゲーム

人狼ゲームをもとにしたオリジナルのゲームで楽しんでいます!

【すぎのこ学級】クリスマス会

自分たちで育てたトウモロコシでポップコーンを作りました!

【4~6年生】交流レク

「ハンカチ落とし」や「なんでもバスケット」、「『こいちごまる』が転んだ(?)」で楽しみました。

「2024」楽しい一年でしたね。「2025」も楽しい小見川北小になりますように!!

12月20日(金)全校遊ぼうデー

12月20日(金)全校遊ぼうデーの様子をお届けします!

6年生が中心になって、楽しく遊びます(異学年交流)。

鬼ごっこなどをして力いっぱい体を動かします!

風が少し冷たかったですが「けいどろ」をして楽しく交流しました。

ドッジボール。高学年に交じって低学年の児童も活躍しています!

小見川北小では異学年交流による遊びや活動を大切にしています。

異年齢の子どもとよく遊ぶなど多様な相手と遊ぶ機会が多いと、自尊感情や外向性などによい影響が見られることが知られています!

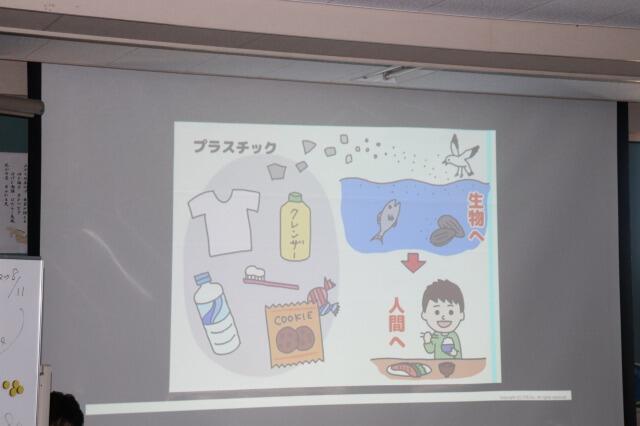

12月17日(火)市長によるSDGs教室(5・6年生)

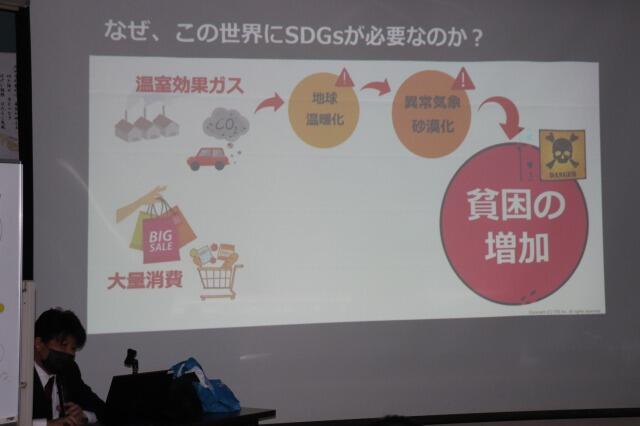

12月17日(火)市長によるSDGs教室(5・6年)の様子をお届けします!

2030年の世界がどうなっているかをシミュレーションするゲームを行いました。

講師は、香取市長 伊藤友則 様です!

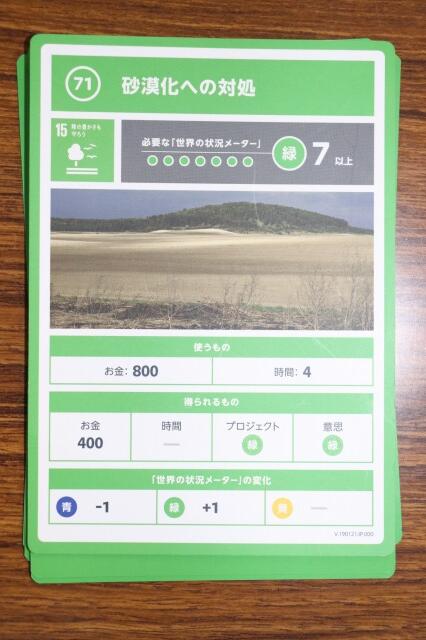

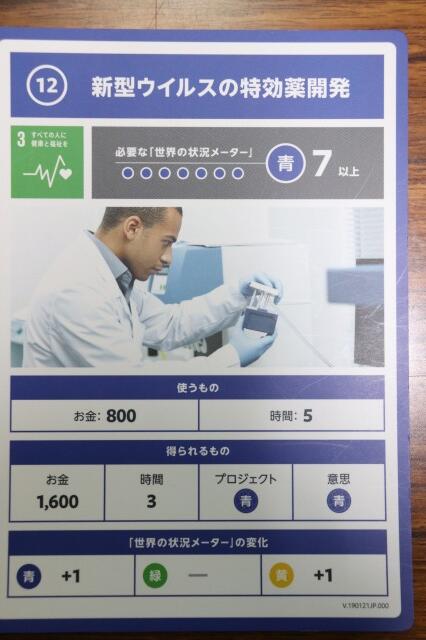

プロジェクトカードです。

「新型ウイルスの特効薬開発」には、お金が「800」と時間も「5」必要となりますが、得られるものも多いです。例えばお金は「1600」。「世界の状況メーター」も経済「+1」、社会「+1」です。「新型コロナウイルスの特効薬開発」は経済にも社会にも貢献するということですね。

プロジェクトをしている様子。カードが緑なので、環境に貢献するプロジェクトかな。

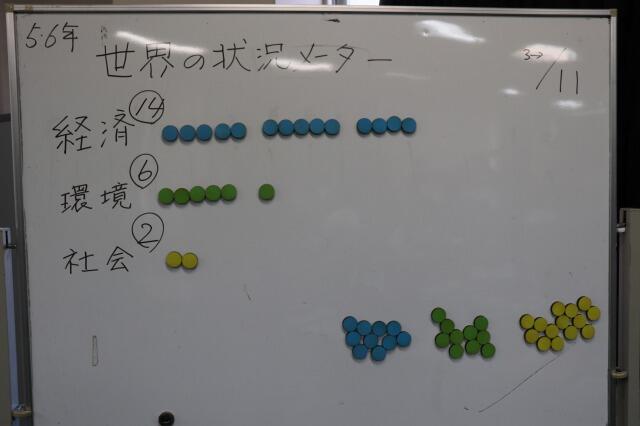

「世界の状況メーター」です。どうしても、経済に偏りがちです。環境や社会に貢献するプロジェクトを増やしたいですね。

貧困の問題や海洋汚染の実態などを資料や映像から学びました。

「2ユーロでTシャツを買える自動販売機。誰も買わないその理由とは?」の映像(社会実験)が印象的でした。

私たちも世界のためにできることがたくさんありそうです。今日は、そのことを考えるきっかけになったのではないでしょうか。

12月17日(火)マラソン大会閉会式

12月17日(火)マラソン大会閉会式の様子をお届けします!

第1位から3位までの入賞者が呼名されます。

各学年1位の児童が代表して賞状をいただきました。

プレッシャーに負けず、入り抜けました。立派でした。

自分に合ったペースで最後まで走り切る姿がたくさん見られました。大会なので競走が伴いますが、「人に勝つより自分の100点」を目指して頑張るすがたがとても頼もしくかっこよく見えました。