文字

背景

行間

2023年度栗源中Web日誌

今日の授業

今日の授業の様子を紹介します。3年生は書き初めでした。床に下敷きを引き、半紙をのせて書いていました。机の上とはまた違って、気持ちを引き締めて書いている様子が伝わってきました。

1年生の英語では、ALTの先生と授業を行いました。ALTの先生の英語の質問に、よく考えながら答えを見つけていました。

かがやきでは、1人1人に細かくていねいに教えていました。かがやきBでは、今月より篠本先生が週に2回来てくださっています。昨年度まで教わっていたので、安心して授業に臨んでいるようです。

どの授業も真剣に、また楽しそうに臨んでいました。がんばれ栗中生!

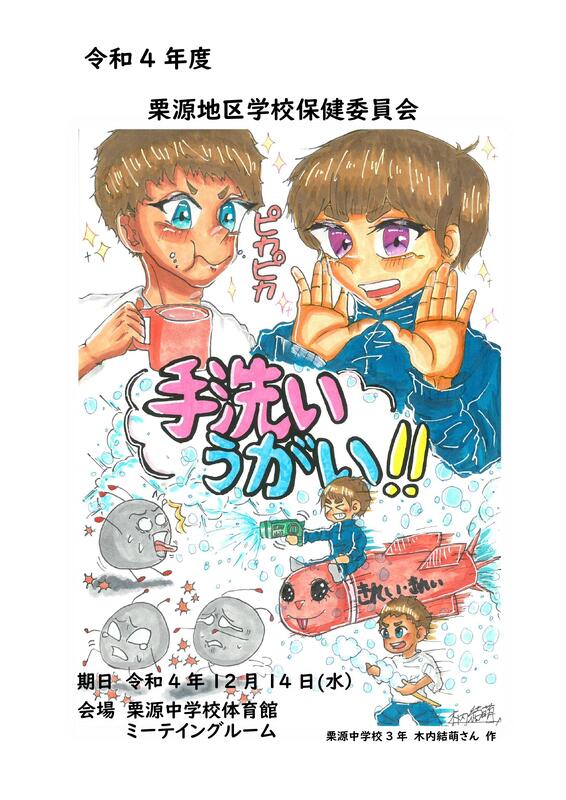

学校通信

学校通信12月号を『おたより』に追加しました。

画像は、記事の中でも紹介している学校保健委員会の冊子の表紙です。

3年の木内さんの作品です。

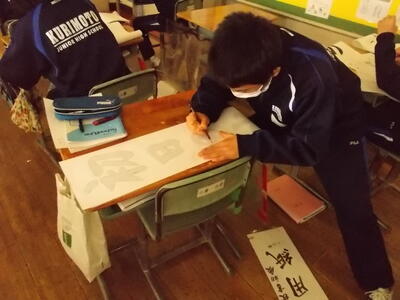

書き初め練習

1年生の国語は、書き初めの練習を行いました。1月6日には書き初め大会が行われます。それに向けての説明を聞き、練習用紙の作成を行いました。今日は半紙に手本の枠をなぞり、筆で練習するための用紙を作りました。この方が、全体のバランスをとらえることが簡単にできるそうです。(昔は手本をなぞって書いたら怒られたものですが…)1月の書き初め大会本番に向けて頑張っていきましょう。

教室には、さっそくワールドカップ優勝のアルゼンチンのユニフォームが

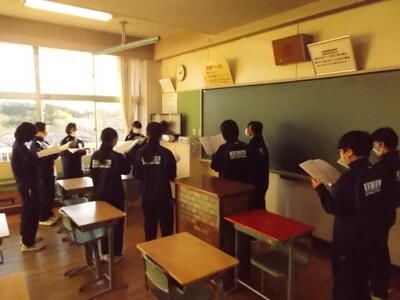

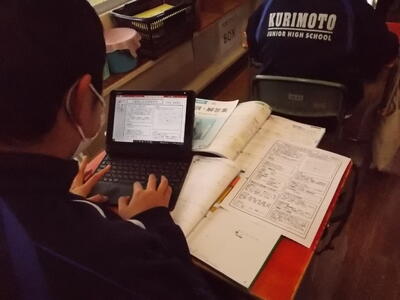

栗源・山田地区の校長先生方が見えました

栗源中で、栗源・山田地区の校長会が行われました。3時間目は、各クラスの授業の様子や、校内を見学していきました。先生方からは、「落ち着いた学習態度ですね。」といった声がありました。生徒も黙々と課題に取り組んだり、先生の質問にははきはきと答えたりする授業の様子でした。これからも毎日の授業を大切にしていけるといいですね。がんばれ栗中生!

2年学年通信

『おたより』に2年学年通信を追加しました。

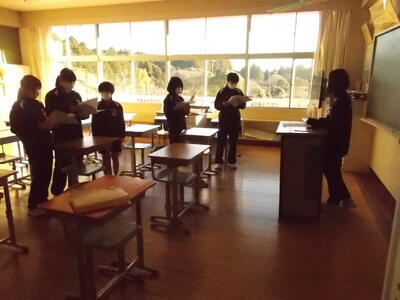

歌声を響かせて

帰りの会で各クラスをまわりました。明日の連絡や、先生の話も行いますが、どのクラスも歌声に力が入っていました。それぞれが選曲し、パートごとに分かれて練習をしていました。どのクラスのどのパートも一生懸命練習していました。文化祭の合唱発表は終わりましたが、それで終わらずに練習に取り組んでいます。合唱は1人ではできません。自分だけ、自分のパートだけうまく歌えても合唱になりません。クラス全員で力を合わせて1つの歌を作り上げています。合唱になるのが楽しみです。がんばれ栗中生!

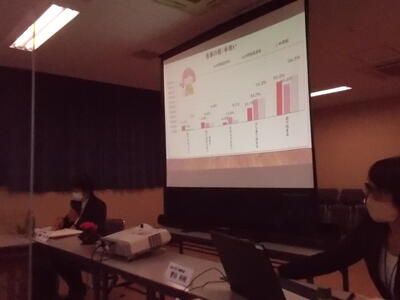

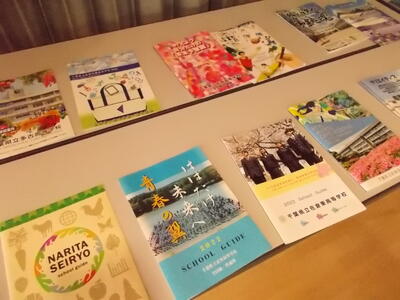

学校保健委員会が行われました

15:30より学校医の鴇田先生、学校歯科医の菅井先生、小中学校のPTA学年委員長さんらにご出席いただき、栗源地区学校保健委員会が行われました。この会は、学校における健康の問題を話し合うものです。中学校養護教諭からは栗源区の健康診断結果について、栗源小養護教諭からは、新型コロナウイルスに関する「心とからだのアンケート」結果について、の提案がありました。その後、PTA委員さんから感想や意見を聞いた後、最後に学校医の鴇田先生、学校歯科医の菅井先生よりお話をいただきました。栗源区からもコロナの感染者が出ています。小学生低学年の子などは不安な部分も多いようです。「正しい知識を持ってコロナに向かい、できることをやっていくことが大切だ」、「自分で自分を守ることが、相手や大切な人を守ることにもつながる」とのお話をいただきました。出席されたみなさま、どうもありがとうございました。

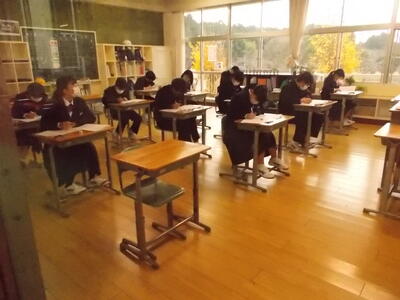

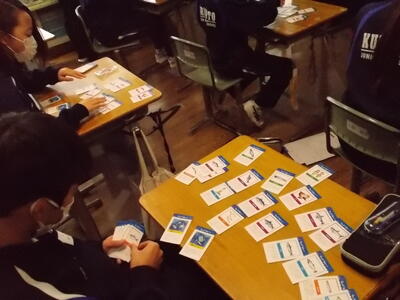

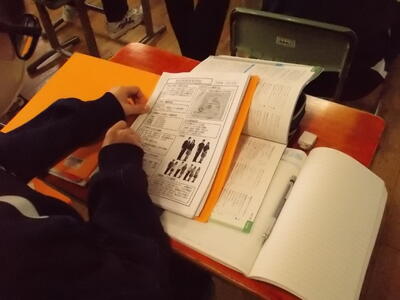

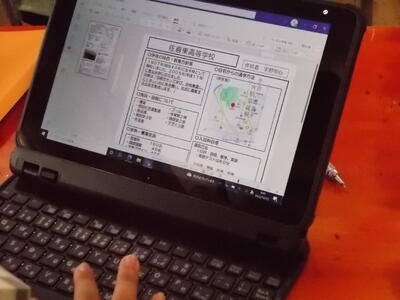

授業の様子

3年生は第6回実力テストでした。1月に模擬入試として7回目が行われますので、実力テストも残り1回となります。いよいよ進路も大詰めを迎えます。みんな真剣にテストに臨んでいました。

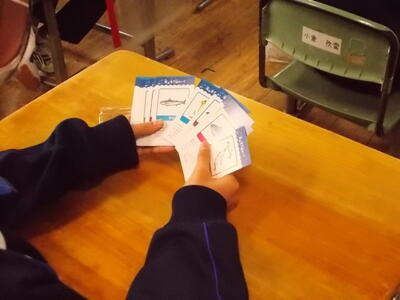

1年生は、学活の時間にカードを使ってSDGsについて考えました。海の生き物の食物連鎖を通して、「サスティナブル」持続可能な社会について考えました。テーマは難しいが、楽しみながら授業を行っていました。

2年生は、上級学校調べをタブレットを使って行っています。それぞれが調べた高校についてまとめたものの手直しを行っていました。来年の今頃は、各自の進路を決定し、その実現に向けて努力している時期だと思います。今回作ったプリントを参考に、自分の進路についてよく考えるきっかけになるといいですね。

香取小江戸マラソン選手宣誓

11日(日)に香取小江戸マラソン大会が3年ぶりに開催されました。4000人以上が参加する大きな大会でしたが、本校の谷田部君が選手宣誓を行いました。本人は緊張したようですが、無事に大役を務めることができました。高校でも走り続け、さらなる飛躍を期待します。

二者面談ありがとうございました

今週は、1・2年生の二者面談が行われました。学校での様子や、今後の取り組み等についてお話をさせていただきました。また、学校では見られない家庭の様子をうかがうこともできました。今後も家庭と学校が協力していければと思います。よろしくお願いいたします。ご多用の中、どうもありがとうございました。

〇お知らせ

令和7年度 講師募集ポスター 北総地区の学校で働いてみませんか?

不登校に関する地元の相談窓口

(文部科学省)

不登校児童生徒への支援に関して、各教育委員会において作成した

地域の相談支援機関等に関する情報をまとめました。

保護者の皆様、支援者の皆様、相談先にお困りの方は

以下より都道府県を選びリンク先のページから相談窓口をご確認ください。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112214.html

講師募集ポスター 北総地区の学校で働いてみませんか?

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/kj-hokusou/kanrika/documents/kousitirasi.pdf

「そっと悩みを相談してね〜中高生SNS相談@ちば〜」

https://ns.chiba-a.jp/oohara-j/?action=common_download_main&upload_id=3114

PTA規約

canva 体験しませんか。年賀状作成等

QRコード作成「QRのススメ」

児童生徒向けわいせつセクハラ相談窓口について(お知らせ)

・チーてれStudyNet

(授業動画視聴)

・教科書に沿って

活用できるコンテンツ

・ちばのやる気学習ガイド

(千葉県教育委員会)

・子供の学び応援サイト

(文部科学省)

・NHK for school

(オンデマンド視聴)

・栗源中学校

セクハラ相談窓口について.pdf

・子どもと親のサポートセンター

0120-415-446