文字

背景

行間

児童の様子

5年生 たらい田んぼに種まき 5月20日(木)

強い風が吹いていた17日(月)に、5年生がたらい田んぼに種をまきました。教室の紙コップの中で「芽出し」を行い、このほど無事に種まきに至ったということです。

先週の金曜日には、みんなで一生懸命土をこねて田んぼの土づくりを行いました。そこに種をまいたのです。

月曜日は風が強い日でしたが、楽しく種まきできました。成長が楽しみですね。 (文責 海寳)

今日の授業の様子 5月14日(金)

5年生は社会です。多目的室で行いました。「日本各地の気候には、どうして違いが生じるのだろう」という学習課題について、グループごとに調べて、地図に書き込んでいます。活動は大切です。調べてまとめる、分かりやすく説明・発表する、聞いて分かったことを書き留める・発表するなど、最後には必ずアウトプットの場面を入れることで定着します。皆、集中していました。 (文責 海寳)

ミストシャワーに大喜びです。 5月14日(金)

今日はぐんぐん気温が上がっています。絶好のミストシャワー日和です。水を出すとすぐに子供たちが集まってきました。

「気持ちいい~」

「つめた~い」

「サイコー」

大喜びです。ただ、時間を決めないと、延々とミストを浴び、髪から体操服からびしょびしょになっても浴び続ける子がいます。

様子を見ながら使っていこうと思います。 (文責 海寳)

6年生 租税教室 5月12日(水)

今日の学習課題は二つです。①主な税金の種類と仕組みについて ②なぜ税金は必要なのか です。

まずは、身の回りにはどのような税があるか質問されました。「消費税」がまず最初に出ました、そのあと「所得税」や「自動車税」が出ました。「入湯税」が出た時には、署員の方もびっくりしていました。ふつうはあまり出ないからです。その後「住民税」や「法人税」などが出ました。ほとんどはAさんとKさんが発表していました。いろいろと詳しく知っていてびっくりしました。次に税の流れです。たとえば消費税は、お店で支払うところからどのようにして国に納められるのか、などその流れを知りました。そのあと、なぜ税金は必要なのかについて学びました。税金が何に使われているか知っていますか、という質問に対して「予算を組むのに必要」という意見が出て、これにも驚いていました。署員の方からは、社会科で学習した内容が生きていますね、とお褒めの言葉をいただきました。途中で、「税金のない社会はどうなるか」についてアニメを見ながら説明を受けました。病院や消防署は民間になり、治療費などが高額になったり救急車や消防車も有料になったりするかもしれないことや、学校の教科書も有料になってお金を払わなければならなくなるなど、身近な影響について考えました。

と言われ、「ずっしりと重い」「何とか持てるね」と言いながら興味津々に代わる代わる持ってみました。お金の重さは、その価値の重さでもあります。将来、正しく納税していけるように、また税金を正しく使う側になっているかもしれません。その価値を実感して、これからも社会の一員としての義務について考えていけるようにしましょう。

今日は、実際に税金を扱っている税務署の方から直接お話を伺うことができ、児童の税に対する興味関心もいっそう高まりました。北島さん、両角さん、本日はほんとうにありがとうございました。(文責 海寳)

3年生 こんにちは。パソコン 5月11日(火)

政府のGIGAスクール構想により、児童生徒一人一人に1台ずつ配付されたパソコンを、本日5時間目に3年生が初使用です。子供たちは、まず多目的室に設置された保管庫から、自分のパソコン(タブレット機能付き)を教室に持ってきました。もうすでに興奮状態です。早く開きたくて仕方ない様子です。でも、担任で情報教育主任のS先生から、使う時の約束が示されました。「聞いてください」と言ったら、パソコンから手を放し、ひざの上に置くことなど、これから使用するために守るべきことを確認しました。児童は「ハイッ!」と返事ができました。大丈夫そうです。

続いて、パソコンの裏表と上下を確認してから、いよいよ開きます。電源を入れました。オープニング画面が現れます。「うわぁ~」思わず声がでます。パッドの使い方を聞き、自分の名前を出しました。アカウントを入力し、いざ開始です。

S先生は、情報主任だけあって、パソコンはどのようなときに使うのか、どのように役立てるのかなど、始める前に使う目的をはっきりさせました。子供たちは「社会で調べるとき」や「大人になったら仕事で必要」などいろいろな目的を発表していました。活用の仕方は、皆さん次第です。様々な用途に合わせて、活用の仕方の幅を広げてください。パソコンを日常化させることで、学習の幅も広げられるといいですね。楽しみな時間がまた一つ増えました。 (文責 海寳)

本日の児童の様子 5月11日(火)

今日は、昨日紹介できなかった1年生と3年生の様子を紹介します。

2時間目。1年生は国語です。ひらがなの「そ」と「た」を練習します。「そ」は難しいですね。まるで記号のようです。姿勢を整えて、一心不乱に練習しています。みんな少しずつ上達してきました。えんぴつの持ち方が気になるお子さんが何人かいます。今のうちに直せるといいですね。

3年生は外国語活動です。ALTのT先生のリズミカルな単語の覚え方に、子供たちもノリノリです。まずは、曜日を覚えました。次に数字です。「プラス プラス ワン トゥ スリー!」両手で示した指の合計の数を英語で言うのです。競争意識もあり、勝ち負けもあり、楽しく取り組んでいました。

3時間目は、1年生の学校探検です。グループに分かれ、2階と3階の教室に行きました。入るときの約束は、ノックをして、用事を告げ、許可を得る。出るときは、御礼を言う。訪問された子供たちのほうが、かえって緊張していました。訪問したら、「探検バッグ」にはさんだ「たんけんカード」にある教室のところにシールを貼り、メモをしました。

来週は、1階に探検に行く予定です。1階には、職員室や保健室、図書室そして校長室もあります。学校のどこにどんなお部屋があるのか、早く覚えてくださいね。(文責 海寳)

本日の児童の様子 5月10日(月)

さわやかに晴れ渡りました。2年生の4時間目は体育です。今日は、上り棒と一輪車、竹馬に挑戦しています。上り棒はみんな大好きです。なぜなら、すいすい登れるからです。みんな身軽なんですね。担任のK先生は上り棒の様子を見なが何やら書き込んでいます。対照的に、一輪車と竹馬はみんな苦戦しています。いいことです。できるようになりたい気持ちが強くなって、よりがんばろうとしますから。もっといっぱい練習して、早くマスターしてください。きっとできます。

4年生は理科です。ゴーヤを植えています。昨年も図書室の外に「ゴーヤカーテン」を設置し、涼しげな緑とともに、たくさんの収穫も得ることができました。今年も楽しみですね。

本日紹介できなかった1・3年生はまた次の機会に紹介します。 (文責 海寳)

「いじめをなくそう集会」 4月28日(金)

4つの勇気

「やめる勇気・止める勇気・話す勇気・認める勇気」

児童会からは、イエローリボン運動についても説明がありました。集会後にイエローリボンを配付するので、ランドセルに付けていじめについて意識してください、と全校児童に伝えました。

そのあと、各学年代表が、クラスで話し合ったいじめゼロスローガンを発表し、固い決意を誓いました。 (文責 海寳)

1年生・3年生 交通安全教室を実施しました。 4月27日(火)

道路を横断するときは首を振って左右を確認すること、手をまっすぐに上げてわたること、路上駐車の車をよけて歩くときも前方や後方をしっかりと確認してよく注意して歩くことなどを教わりました。

道路の歩き方を教わったあとで、移動交番車体験をしました。乗る前に、犯罪に巻き込まれないための約束、「いかのおすし」を確認しました。「いかない、のらない、おおきなこえをだす、すぐにげる、しらせる」の頭文字をとったものです。

そのあとで移動交番に乗り込み、車のドライバーからは歩行者が見えないことを体験しました。移動交番の中を見せてもらったり、警察官が普段使う道具を手に取ってみたりして、興味深い体験をしました。

3時間目には、3年生が自転車安全教室を実施しました。自転車の事故は命にかかわる重大な事故になりがちです。乗車前点検では、「ブタはしゃべる」を教わりました。ブレーキ、タイヤ、反射板、車体、ベルの頭文字をとったものです。愉快な語呂合わせで楽しく覚えられました。実地講習では、左側通行、一時停止、後方確認など、基本的なルールを学びました。そして、「危ないかな? どうしようかな?」と迷ったときは絶対にいかない、ということも教わりました。

最後に、移動交番車に乗せてもらいました。サイレンをまわして、マイクを使い「前の車、左によって止まりなさい」と本番さながらの体験もしました。自転車で家の敷地から出るときには、必ずヘルメットをかぶり、今日教わったことをしっかり守って安全に乗りましょう。

「自分の命は自分で守る」ことは一番大切なことです。ルールを守って安全に歩行や自転車通行を行いましょう。(文責 海寳)

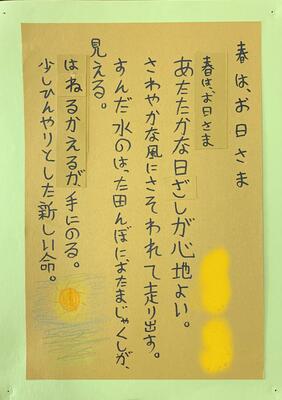

児童作品の紹介(詩と短歌) 4月23日(金)

タイトルは「春はお日さま」です。

「春はお日さま」

春はお日さま

あたたかな日ざしが心地よい。

さわやかな風にさそわれて走り出す。

すんだ水のはった田んぼにおたまじゃくしが見える。

はねるかえるが手にのる。

少しひんやりとした新しい命。

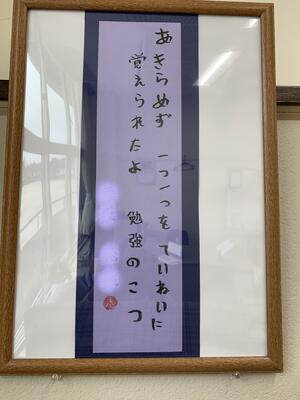

Yさんは、昨年短歌も作りました。

「あきらめず 一つ一つをていねいに おぼえられたよ

勉強のこつ」(五七五七七です)

これも、とてもシンプルですが、心に響いてくる作品です。素直さ、純粋さがストレートに伝わってきます。粘り強く何度も何度もあきらめずに取り組んだ結果、大事なことを覚えられてうれしいという感動を詠んでいます。ここでは倒置法とともに「勉強のこつ」と体言止めが使われています。表現技法は意図して使っているわけではないと思いますが、なかなかに効果的です。絶妙です。

これからも、素敵な作品を生み出してください。楽しみにしています。 (文責 海寳)