文字

背景

行間

児童の様子

わらびっ子スポーツDAY(その9) 10月27日(水)

以上、その9でした。

わらびっ子スポーツDAY(その8) 10月27日(水)

以上、その8でした。

わらびっ子スポーツDAY(その7) 10月27日(水)

以上、その7でした。

わらびっ子スポーツDAY(その6) 10月26日(火)

以上、その6でした。

5年生 ミシンでソーイング! 10月26日(火)

5年生の家庭科の様子です。ミシンの練習です。もう何度かやっているので、すっかり慣れてきました。初めはまっすぐに縫えなかったのですが、もう大丈夫です。台紙の線に沿って真っすぐ縫うことができました。後始末や、細かい糸の処理にはまだ少し手間取っています。 (文責 海寳)

(続)掲示物、作ってみました。 10月26日(火)

通りかかった子供たちは、皆興味津々で、かわるがわる窓をのぞき込んでいました。ねらい通りです。

3年生のY博士によると、このクモは「ジョロウグモ」だそうです。「なんでわかるの?」と訊いたところ、「かんたんだよ、おなかを見ればわかる」だそうです。さすがです! (文責 海寳)

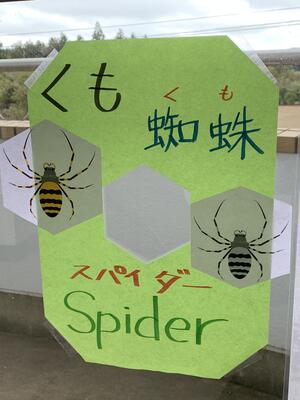

掲示物、作ってみました。 10月26日(火)

そうです、本物のクモが見えるのぞき窓だったのです。のぞいてみる楽しさと、ついでに漢字と英語も覚えてもらおうという作戦です。そうはうまくいかないと思いますが、実はクモの漢字(蜘蛛)は書ける子がいるのです。なぜか? 人気アニメ「鬼〇の刃」にこの漢字が登場するからです。英語は読めるようになって、そしてぜひ書けるようになってほしいと思います。

ちなみに、クモの脚は8本あるので、掲示物も八角形にしてみました。八角形は、英語で[octagon](オクタゴン)。8本足のタコは英語で[octopas](オクトパス)。オクターブ[octave]は8番目の音階(ドレミファソラシド)。[oct](オクト)は数字の8をあらわすようです。なのに[october](オクトーバー)は10月。なぜでしょう? 調べてみると面白いかもしれません。

クモのイラストは六角形にしました。形がすっぽり入ったからです。でも、六角形のイメージはハチの巣ですよね。六角形は、英語で[hexagon](ヘキサゴン)です。ハチの巣は「ハニカム」と言います。正六角形または正六角柱をすき間なく並べた構造をハニカム構造というそうです。この良さは、強度を失わずに材料を減らせることだそうです。自動車のグリルなどによく使われていますね。

五角形は[pentagon](ペンタゴン)。米国の国防総省がそう呼ばれていますが、建物の形が五角形なのですね。

四角形は[rectangle](レクタングル)で、三角形は[triangle](トライアングル)です。[angle](アングル)は角(かく)ですね。4つの角と、三つの角です。

イタリアに「ブルガリ」という宝飾ブランドがあります。時計もラインナップしているのですが、その中に「レッタンゴロ」というシリーズがあります。調べてみると、四角形はイタリア語で[rettangolo](レッタンゴロ)でした。確かに、時計は縦長の長方形の形をしていました。英語と似ているので、語源は同じなのでしょう。調べてみるとフランス語でも英語と同じスペルでした。どうもレクタングルはフランス語である可能性が大です。もっと元はラテン語とかになるかもしれませんが、これ以上の深堀はやめておきます。

語尾の「ゴン」と「グル」の違いが知りたくなりました。

クモの掲示物、次の休み時間に子供たちが気づくかどうか楽しみです。 (文責 海寳)

わらびっ子スポーツDAY(その5) 10月25日(月)

以上、その5でした。

わらびっ子スポーツDAY(その4) 10月22日(金)

以上、その4でした。

4年生 校外学習~佐原の山車と古い街並み~ 10月21日(木)

今日の学習課題は二つです。

①古から続く佐原の大祭には、どのような願いが込められているのだろう。

②佐原の古い町並みはどのようにして守られてきたのだろう。

山車会館と街並み交流館で説明を受けた後で、二つのグループに分かれて、案内をしてもらいながら説明を受けました。

山車会館では、佐原の大祭への願いについて、古くから醸造業や運輸業で栄えてきたので町を盛り上げるためと、コメ作りへの豊作祈願と収穫への感謝を込めていることがわかりました。

小野川周辺を散策しながら、子供たちが気に入ったのはやはり「じゃあじゃあ橋」でした。その歴史と風情がとても印象に残ったようです。

身近とはいえ知らないことは多く、説明を聞いていろいろと新たな発見があった校外学習でした。今度お家の人と言ったときにうまく説明できるでしょうか? (文責 平塚)