文字

背景

行間

学校から

わらびが丘マイスター 「いい仕事してますね!」 12月3日(金)

本校作業士のKさんです。持っているのはほうきです。しかし、よく見ると・・・なんとコキアでした。色が抜けて、すっかり枯れたようになっているものを束ねて、柄をつけたのでした。コキアは別名「箒木(ほうきぎ)」ほうきの木です。見事なほうきに変身しました。しかも、持ってみるとすごく軽い! 試しに1本作ってみたそうです。もう1本作る予定だとか。さすが、わらびのマイスター!

こちらはもう一人のマイスター、少人数指導教員のK先生。掲示物を作らせたら右に出る者はいません。「K先生の図書館シリーズ~冬編~」がお披露目されました。

今回は昔話シリーズです。「つるのおんがえし」「うらしまたろう」「かぐやひめ」「おむすびころりん」が紹介されています。

「うらしまたろう」には、こんな説明がついていました。

「人はたのしいことにむちゅうになり、たいせつなものをうしなってしまう」

ちょっとドキッとする内容です。しかし、小さいころ聞いた昔話をもう一度読み返してみると、実はもっと深い問いかけが含まれていることに気づきます。どんなメッセージが含まれているのか読み直してみましょう。

保健室掲示は、食生活クイズです。

問1 朝ごはんを食べると体温はどうなる?

問2 眠っていた脳にエネルギーを与えるには、朝ごはんで何をとればいい?

など、全5問が出題中です。それぞれの問いには選択肢があり、選べばよいだけなので簡単です。ぜひ、チャレンジしてみましょう。

12月は、月の異名では「師走(しわす)」、英語ではDecember(ディッセンバー)です。ついでに覚えてしまいましょう。 (文責 海寳)

すごい雨でした。 12月1日(水)

とくに、校舎道路側のスクールバス駐車場から職員玄関前までは長靴でないと歩けない深さまで冠水しています。給食車用のポートはすっかり水没です。水が引くまでには5時間以上はかかるでしょうか。

グラウンドはいつも通りです。まるで海のようです。今日予定されていたマラソン大会は、昨日の時点で順延としました。明日のマラソン大会までには、グラウンドの水はなんとか引いて欲しいものです。また変更があれば、メールでお知らせします。

給食車が来ましたが、ポートに入れないので、児童用昇降口からコンテナをおろし、職員室にいた先生方で手分けして各学年の台車に運び込みました。苦肉の策です。

本校の排水の問題は、旧佐原三中時代からずっと続いています。これは、本校というよりはこの地区全体が大雨の時の排水の問題を抱えています。少しずつ対策が進んでいるようですが、できれば早くなんとかしていただきたいものです。 (文責 海寳)

ポインセチアの季節になりました。 11月25日(木)

もうすぐ12月。ということで、クリスマスの定番になっている「ポインセチア」を購入し、各教室と保健室、廊下、昇降口、玄関などに設置しました。あざやかな赤と緑が華やかな印象を与え、その場を明るくします。学校中がクリスマスのようで、自然とワクワク感が高まってきますね。

シクラメンは、別名「篝火花(かがりびばな)」(花の形が、かがり火をたいているような形であることに由来)、または「ブタノマンジュウ」(原産地であるトルコやイスラエルでは、野生のブタがシクラメンの球根を食べたことに由来)などの言い方があるそうです。

花言葉は、白いシクラメンが「清純」、ピンクのシクラメンは「あこがれ」「内気」、赤いシクラメンが「嫉妬(しっと)」ジェラシーですね。

ポインセチアの花言葉は、赤が「私の心は燃えている」、白が「あなたの祝福を祈る」、ピンクが「思いやり」だそうです。

花言葉を知ることで、また違った視点を理解することができます。

花言葉は、国語で物語を理解するうえでも欠かせないものになっています。物語に重要な位置を占めている花があったら、ぜひ花言葉を調べてみてください。もしかしたら、お話の重要な部分を暗示しているかもしれません。

ちなみに、小学校の国語にはコスモスやユリ、桔梗(ききょう)などが出てきます。(文責 海寳)

花壇が…… 11月19日(金)

今朝学校に来てみると、昨日までなかった車輪の跡が花壇にありました。

車輪の跡をたどると、街灯をまわってUターンしたような感じです。

ひどい話です。夜、何者かが侵入したのでしょうか。そのほかには変わった形跡は確認できませんでした。

花壇は、夏にはヒマワリやアサガオを植えていますが、この時期はコキアが終わりの時期を迎え、それ以外は何も植えてはいません。しかし、下の段には芝を養生しているので、車の乗り入れをしないようにしています。花壇は、肥料を入れたり苗を植えたりして、飼育・栽培委員会が活動している場所なのです。

車輪は結構な深さで、しかもずいぶんな長さで花壇をえぐっています。子供たちが草抜きをしたりして、整地している場所をです。あまりにもひどい話です。

本来であれば当人が謝罪に来て、元通り直してほしいところですが、期待はできません。子供たちとともに元通りに直し、このようなことをどう思うか考える機会としたいと思います。 (文責 海寳)

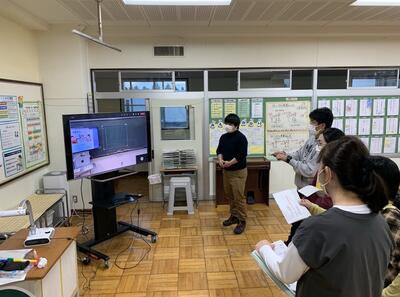

リモート授業研修 11月18日(木)

現在、やっとコロナウイルスの感染が収まってきています。しかし、第6波が来る可能性も否定できません。今回は、第6波を想定してリモート授業の準備を進めてみました。

先生方を2グループに分けて、2階の両端の教室に分かれて、各グループの代表者の模擬授業をリモートで見ます。板書の文字は見やすいか、赤や青などの色の区別ははっきりしているか、話す内容は聞き取りやすいか、カメラ位置はどこがベストか、カメラ位置は途中で何回動かすと見えやすいか、などについて意見を伝えあいました。

実際にやってみると、青い線や文字が黒に見えてしまったり、普通に話すと速すぎて聞き取りにくかったりすることがわかりました。

また、カメラ位置は固定ではなく、黒板の左半分と右半分を分けたほうがわかりやすいため、授業の途中で一度カメラを移動するほうが良いのではないか、という意見が出ました。

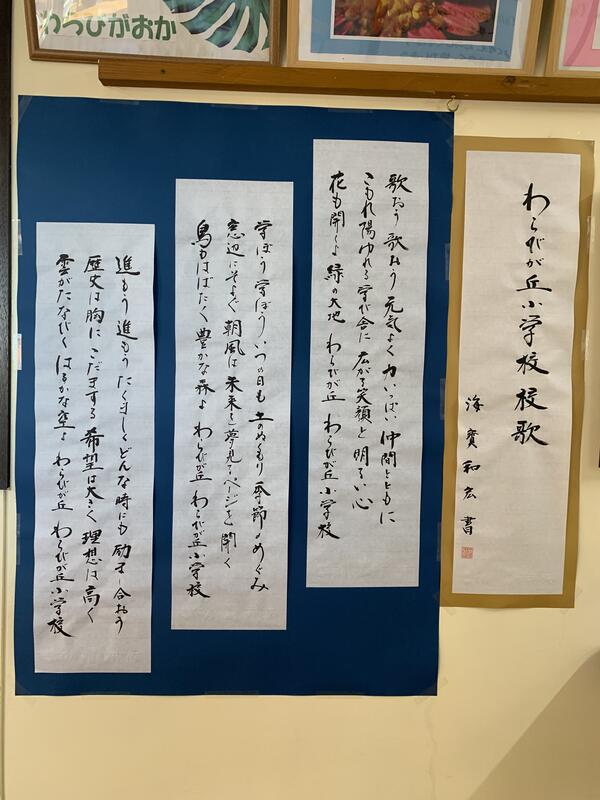

校歌を書いてみました。 11月15日(月)

紫陽花写真の人気投票の掲示物をはずした後、ずっと空いていたので、ちょうどうまくはまった感じになりました。

先週は、書初めのための子供たちの名前のお手本を、3年生から6年生の全員分を空いた時間に少しずつ書きました。名前のお手本用に購入した書初め用紙が余ったので何か書こうかなと思い、顔をあげた時に校歌が目に入ったので、1枚に1番ずつ、3番まで書きました。

行書で書いたので、子供たちのお手本にはなりません。ただ、雰囲気だけ感じてもらえればいいかなという感じです。 (文責 海寳)

kさん作の折り紙の鳥です。いい感じ。

ついに……500,000カウントを突破! 11月15日(月)

しかし、現在のペースだと2か月半で10万ずつなので、3月には70万に迫る勢いになると予想されます。

昨年の5月25日に「わらびが丘News!」に投稿し始めてちょうど1年半での50万です。私は再来年の3月に定年退職を迎えますので、残りちょうど一年半です。それまでに100万カウント突破を目標に、これからも読者の皆様が必要とする(であろう)情報を発信してまいります。

今後とも、変わらぬご愛顧をよろしくお願いいたします。 (文責 海寳)

100,000 2020年12月 1日

200,000 2021年 3月19日

300,000 2021年 6月21日

400,000 2021年 9月 4日

500,000 2021年11月14日

自己への挑戦!一人一人がベストを尽くして 郡市陸上大会 11月2日(火)

昨夜からの雨が朝方まで残り、開催が心配された郡市陸上大会は、秋晴れの下、郡市内22校すべての小学校が参加し開催されました。わらびが丘小陸上部は「自己の最高記録・最高の競技」「礼儀正しく」「力いっぱいの応援」の3つのめあてをもって大会に参加しました。

子どもたちは、わらびが丘小の2倍の大きさのトラックに加え、タータン(合成ゴム)性のトラックに悪戦苦闘しているように見えました。本来の力が発揮できれば、種目優勝も十分狙えたであろう選手、練習では全く跳べなかったが大会でいつも以上の記録を出せた選手、練習通りにベストパフォーマンスができた選手、喜怒哀楽がありました。しかし、どの選手からも全力の頑張りが伝わりました。そして、この緊張感あふれる大会の中でも、競技を全力で楽しんでいるようにも見えました。また他校の選手の頑張りにスポーツマンらしいさわやかな拍手をして、選手の頑張りを称える姿もたくさん見られました。

学校へ戻り、最後のミーティングの中で、「自分の好きな種目に挑戦できてよかった」「自分の期待した結果は出なかったけど、大会を楽しむことができた」「自分の適性に合った種目か、自分が大好きな種目を全力で取り組むかをよく考え頑張ってほしい」など、6年生から5年生に向けてたくさんの思いが伝えられました。

今年度の部活動を振り返ると、大会では、自分たちが期待した総合〇位入賞や個人種目で〇位入賞など、目に見える「順位的な結果」は得られなかったかもしれません。しかし努力すること、自分の限界まで挑戦すること、仲間と支え合うこと、運動に全力で取り組める環境があることなど、活動を通して人間の成長につながる「成果」「気付き」「感謝の気持ち」は大いに得られたと実感しています。

大会終了後、会場を後にする際に一日の感謝の気持ちを込めて「ありがとうございました」の挨拶をすると、役員の先生方から大きな拍手が起こりました。この1か月間の子ども達の頑張りを称えられたような素敵な光景でした。

保護者の皆様、地域の皆様、約1か月間、子どもたちの部活動のために多大な御支援、温かい御声援を本当にありがとうございました。部活動で得た力を今後は学校生活、家庭、地域でも活かしてくれることを切に願っています。今後とも温かいご声援をお願いします。 文責:中村

わらびが丘旋風、再び! 陸上壮行会 11月1日(月)

明日は、香取郡市陸上競技大会が行われます。今日は、大会に参加する選手のための陸上壮行会を行いました。

大会に参加する選手は、大会での目標、意気込みを発表し、全校児童から温かい拍手をもらいました。発表後、5年生を中心に全校児童でエールを送り、明日の大会での健闘を祈りました。

最後にデモンストレーションで、男女のメンバーによる200mリレーを披露し、大会に向け、大いに盛り上がりました。

昨年度は「Catch Your Dreams.」を合言葉に東総運動場に「わらびが丘旋風」を巻き起こしました。今年も自己ベストをめざし、「チームわらびが丘」が大活躍することを祈念します。がんばれ! チームわらびが丘! 文責:中村

ありがとうございました! 10月16日(土)

「心を燃やせ! わらびっ子122人の力で 最高のスポーツDAY」のスローガンのもと、6年生を中心にして、全員が燃えました!

久しぶりの大きな行事です。子供たちも本当に楽しみにしていました。みんなの心が一つになりました。最後には天気も回復し、最高のスポーツDAYになりました。保護者の皆様の応援ありがとうございました。

保護者の皆様にお披露目できたことが何よりでした。本当にありがとうございました。

また、PTA本部役員の皆様には受付を、青少年相談員の皆様には駐車場への誘導にご尽力いただきました。重ねて御礼申し上げます。

今年はほとんどのご家庭が参観に来てくださいましたので、特に駐車場につきましては、混乱のないようにと綿密な計画を練りました。青少年相談員の皆様の息の合った連係プレイにより、トラブルもなくスムーズに駐車することができました。助かりました。

「わらびっ子スポーツDAY」の子供たちの様子については、振替休業明けの火曜日から少しずつアップしていきますので楽しみにしていてください。 (文責 海寳)