文字

背景

行間

2021年1月の記事一覧

リサイクル活動へのご協力ありがとうございました。 1月16日(土)

リサイクル活動は、無事に終了しました。たくさんのご協力ありがとうございました。各地区を回って回収してくださった環境安全部、地区理事の皆様、積み込み作業をしてくださった本部役員、学年委員長、各専門部長の皆様、早朝よりありがとうございました。事故やケガもなく終了することができました。 (文責 海寳)

明日はリサイクル活動を実施します。 1月15日(金)

回収は、8:30から開始します。

地区理事・環境安全部の皆様は、8:30から回収をよろしくお願いします。

本部役員・学年委員長・各専門部長の皆様は、学校にて、分別及びトラックへの積み込み作業をお願いします。 (わらびが丘小集合 8:15 ※児童昇降口前にお集まりください。)

◎回収する物品は以下の通りです。

①新聞紙

②雑誌・広告類

③布類(ビニルの袋に入れてください)

④ビールびんのみ(他のびんは回収できません)

※泥や葉っぱなどを落としてください。

⑤段ボール

⑥ペットボトルキャップ

⑦アルミ缶(水洗いをして、袋に入れ、口をしばってください。)

前回のリサイクル活動では、多くの物品が集まりました。ご協力ありがとうございました。令和2年度のリサイクル活動は、今回が最後です。できるだけ多くのご協力をよろしくお願いします。 (文責 海寳)

「SDGs」と「4R」 1月13日(水)

「SDGs(エスディージーズ)」(持続可能な開発目標)

これは、このところ新聞やテレビでよく目にする言葉です。

Sustainable Development Goals(サスティナブル ディベロップメント ゴールズ)の略称です。2015年9月に国連で開かれたサミットの中で世界のリーダーによって決められた国際社会共通の目標です。「17のゴール(目標)」と「169のターゲット(具体目標)」で構成されています。これらを2030年までに達成しましょうと呼び掛けているのです。

◎17のゴール

1貧困をなくそう

2飢餓をゼロに

3すべてのひとに健康と福祉を

4質の高い教育をみんなに

5ジェンダー平等を実現しよう

6安全な水とトイレを世界中に

7エネルギーをみんなに そしてクリーンに

8働きがいも経済成長も

9産業と技術革新の基盤を作ろう

10人や国の不平等をなくそう

11住み続けられるまちづくりを

12つくる責任 つかう責任

13気候変動に具体的な対策を

14海の豊かさを守ろう

15陸の豊かさも守ろう

16平和と公正をすべての人に

17パートナーシップで目標を達成しよう

「持続可能な」というフレーズを聞いて、20年ほど前に個人的に参加した環境問題について考える講演会を思い出しました。「持続可能な社会」を目指して「自分が」できることについて考えるという内容でした。そこで初めて聞いた言葉のひとつが「4R(よんあーる)」です。現在、様々な自治体でごみを減らすための取組として「3R(さんあーる)」が提唱されています。

「3R」とは、Reduce(リデュース=少なくする)、Reuse(リユース=再使用する)、Recycle(リサイクル=再生利用する)の頭文字をとったものです。

「4R」は、3Rの前に Refuse(リヒューズ=断る)が入ります。何を断るかというと、

・マイバッグを持ち歩いて、レジ袋を断る。

・マイ箸を持ち歩いて、割りばしを断る。

・水筒、マイボトルを持ち歩いて、ビン、缶、ペットボトル飲料の購入を控える。

というものです。

つまり、順番としては、①断る ②減らす ③再使用する ④再生利用する となります。確かに、日本ではお菓子など食べ物を買った場合に、食べるものよりも包装紙などのゴミになるもののほうがはるかに多いことに気づかされます。見た目にこぎれいで丁寧ですが、あとに残されたゴミを見るとどうなんだろうと考えさせられます。マイバッグやマイボトルもこのところかなり当たり前になってきた感があります。このことを20年以上前から提唱していた方がいるのです。時代がやっと追いつきました。というより、実現させるのに20年もかかった、と言ったほうが正しいかもしれません。

この講演会で今でも鮮明に覚えているのが、日本のごみ処理も含めたごみ関連の1年間にかかる費用すべてでいくらかという問題です。答えは、その当時で6兆8千億円でした。約7兆円です。この7兆円というお金がどのくらいのものか想像できますか、と訊かれました。たとえば一人の人間が毎日100万円使ったとしたら7兆円を使い切るには何年かかるでしょう、というたとえです。答えは2万年でした。想像のはるか先でした。金額の大きさを実感させるうまいたとえだなと感心してしまいました。それだけ多くの費用がごみ処理にはかかっているということです。

また、環境問題ではよく「リサイクル」という言葉が出ます。「リサイクル」とは、「元の形を変えて新たなものを生み出すこと」です。ビール瓶などを洗って何度も使うことは「リユース」です。リサイクルは、何かを粉砕したり溶かしたりして別の形にして利用することを言います。リサイクルをするためには多くのエネルギーを消費して、逆に環境を悪化させているということもある意味事実です。さらに、ごみの量があまりにも膨大で処理が追いついておらず、リサイクルは実際にはほとんど進んでいないという現状があります。日本国内のプラスチックごみのほとんどは中国に輸出していましたが、2年前から中国は受け入れを禁止しました。近隣のアジア諸国からもゴミを受け入れていたので、中国国内から出るごみと合わせて、キャパシティがいっぱいになってしまったとのことです。リサイクルは、現状では限界に達しているということです。

レジ袋の有料化の原因にもなった気候変動や海洋プラスチックごみの削減など、国際社会では脱プラスチックへの流れがあります。昨年あたりからはラベルのないペットボトルが増えています。最近ではストローが紙製になったり、そもそもストローを使わなくなってきています。あるのが当たり前だと思っていたものは、じつは無くてもなんとかなることが多いことに気づかされます。(病気等で必要な方もいらっしゃいますが)

ポイントは、持続可能な環境・社会のために「自分は何をするか、何ができるか」を考えられるようにすることです。他人事のように「~すればいい」「~しなければいけない」などと言うことはできます。しかし、「自分は」と自分を主語にしたときに「できない自分」「しようとしない自分」に気づきます。

このほかに、この講演会では地球温暖化についての国際環境会議での情報として、平均気温が1°C上がると海水面が約30cm上昇すると言っていました。その影響で、世界中の多くのビーチリゾートが水没する、と。また、その状況がエスカレートすれば、日本の臨海工業地帯はほぼ水没です。また、南極大陸の上には平均2500mの厚さの氷が表面を覆っています。その氷が溶けだしたら、大きな氷の塊がまるで熱したフライパンの上のバターのように海に滑り落ちます。その衝撃で、高さ数百メートルの津波が、時速数百キロメートルの速さで、付近の島を飲み込みます。現に、今、南大西洋上には南極大陸の棚氷から分離した巨大氷山が漂流していて、ペンギンやアザラシの繁殖地として有名なサウスジョージア島に衝突する可能性もあるというニュースがあります。巨大氷山の大きさは、全長151㎞で最大幅48㎞。面積は約4800平方キロメートルで、群馬県よりも広いと伝えていました。高さの情報は見つかりませんでしたが、かなりの高さはあるでしょう。水中部分は150〜180メートルあると言われています。簡単に言えば、ある島に、その島よりも大きな氷山が衝突するわけです。20年前の国際環境会議での予測が現実になっているのです。

今週土曜日には第2回リサイクル活動が行われます。この機会に、ごみ問題や環境問題にも目を向けるきっかけにしたいと思います。(文責 海寳)

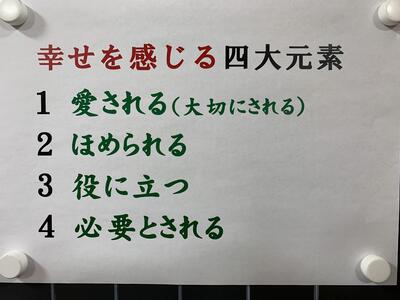

「幸せを感じる四大元素」 1月13日(水)

①愛される(大切にされる)

②ほめられる

③役に立つ

④必要とされる

これは、本校職員室及び校長室に貼ってある言葉です。「元素」ですから、最も小さな単位と考えることができます。様々な行動の原理になりうると受け止めています。シンプルです。

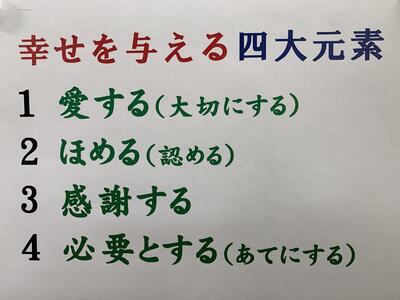

この言葉は、10数年前に、ある新聞のコラムで紹介されていたことから知りました。まさに生き方の核心をついていると思い一瞬で共感しました。あたりまえで本当に大切なことを平易な言葉で示してある名言です。以来、たくさんの場で使わせてもらっています。主賓として呼ばれた教え子の結婚式では、スピーチの結びに必ず使う常套句です。そして、「じゃあ、幸せを与えるには?」と問いかけ、裏返しの文句を言うのです。

①愛する(大切にする)

②ほめる(認める)

③感謝する(「ありがとう」と言う)

④必要とする(あてにする=力量を認める)

の四つです。

結婚式の席で、新郎新婦にお互いにこのことを気にかけていれば、きっと仲良く幸せに暮らしていけるはずです、と結びます。

初任者研修や教科研修会の講師で呼ばれた時も、パワーポイントはこの言葉で締めていました。

本校の先生方にも、自分自身に対して、子供たちに対して、他の教職員に対して、生き方の一つの指標としてぜひ心の隅に置いておいて指導や行動に生かしてしてほしいという思いから掲示しています。受け止め方はそれぞれですので、自由に考えて、何かするときの一つのきっかけとしてもらえればありがたいぐらいの感じです。押しつけは嫌われますから。

考え方によっては、人の一生を当てはめることもできます。乳幼児期はいつでも「愛される」、学童期はときどき「ほめられる」、中学から退職するまでは「役に立つ」ことを願い、そしてリタイア後は「必要とされる」ことが「ちょっと」ある人生が幸せなのかなというところです。

新学習指導要領では、育成を目指す資質・能力について、「何を理解しているか、何ができるか」「理解していること・できることをどう使うか」の先に「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか」という新しい時代に必要となる資質・能力の育成がクローズアップされています。これは言い換えれば「幸せを感じる(与える)人生を送るためには」となるのではないかと思います。皆さんはどうお考えでしょうか。 (文責 海寳)

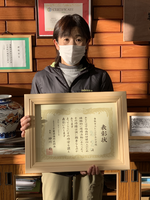

Y養護教諭 千葉県歯科医師会表彰おめでとうございます! 1月8日(金)

Y先生の日常の働きぶりはだれもが認めるところです。本校が開校してからも、校内衛生環境の維持と管理、とくにコロナ禍にあって、スクールバスをはじめ各教室や水飲み場、トイレや階段などの消毒作業の準備や管理、そして消毒作業も含めて感染防止のための要として、日々熱心に取り組んでいます。また、児童や職員の精神的支柱として、悩み相談などカウンセリングの面でも重要なポジションを担ってくれています。香取地区は、県内でも虫歯の治療率が最も低い地域であると歯科医師会の方から伺いました。そして、その香取地区の中でも福田・神南地区は治療率がかなり低いそうです。由々しき事態です。Y養護教諭は、少しでも児童の虫歯の治療率を上げ、大人になっても困らないように、毎月の保健だよりで保護者への啓発を継続しています。

Y先生、これからもよろしくお願いします。そして、おめでとうございました。

表彰状を納めてある立派な額は、香取小中学校体育連盟より寄贈されました。小中体連の皆様、ありがとうございました。(文責 海寳)