文字

背景

行間

学校から

第2回校内研究会を開催しました。 9月10日(金)

今回も今年の研究教科である算数の効果的な指導法について、研究授業を行いました。ただ、緊急事態宣言かということもあり、交流については制限があったので、狙っていた効果については十分には達成されなかったところがあり、やや残念でした。「わかりやすく説明する」ことを目標としていたので、ペアまたは小グループでの活動ができればよかったのですが、全体の前での発表だったので、人数が限られてしまいました。講師である指導主事の先生からいただいた指導・助言をもとに、今後の授業を進めていきたいと思います。講師の先生方、御指導ありがとうございました。 (文責 海寳)

昨日は「重陽の節句」でした。 9月10日(金)

五節句(ごせっく)というものがあります。

①人日(じんじつ) 1月7日

②上巳(じょうし) 3月3日

③端午(たんご) 5月5日

④七夕(しちせき) 7月7日

⑤重陽(ちょうよう)9月9日

古代中国では、奇数を「陽」、偶数を「陰」として占いなどに用いてきました。「陽」は縁起が良いとされています。中国では暦(れき・こよみ)で、奇数(陽)が重なると偶数(陰)になるとして、それを避けるために行事が行われていたということです。日本でも、宮中(きゅうちゅう)で邪気(じゃき)を払う行事が行われるようなり、また、季節の節目に当たることから節句(せっく)と呼ばれるようになったということです。

重陽の節句は、陽数で最も大きい「9」が重なるので重陽(ちょうよう)と呼ばれています。本来は旧暦の9月9日を指し、今の暦では10月中旬にあたります。菊が美しく咲く時期でもあるので「菊の節句」とも呼ばれています。ちなみに菊は日本の国花であり、皇室の家紋でもありますね。

調べてみると、いろいろなことがわかり楽しいですね。 (文責 海寳)

緊急事態宣言が延長されました。 9月10日(金)

昨日、緊急事態宣言が9月30日まで延長されました。それに伴い、学校教育活動でいくつかの変更点がありますのでお知らせします。

① 9月中の部活動(5・6年生)は行いません。

※部活動を予定していた日の下校時刻が変更になります。本日改訂版を配付します。

② 5年生の校外学習(9/24)は延期します。 ※期日未定

③ 20人を超える学級(1・6年)は、密を防ぐため、広い教室へ移動します。

6年 → 多目的室(先週からすでに移動しています)

1年 → 図書室(月曜日に引っ越します)

今後、10月の行事についても状況を見て変更を検討していきます。

「わらびっ子 スポーツDAY」(運動会)については、①実施の時期について ②保護者の参観について が、主な検討事項です。市内ではすでにいくつかの学校で保護者の参観を中止しました。もし、保護者の参観がない場合は、平日の午前中に変更する予定です。

そのようなことも含めて、変更する場合には、そのつど文書またはメール等でお知らせしますのでご承知おきください。 (文責 海寳)

サツマイモの様子は? 9月8日(水)

順調に育っています。収穫まではあと2か月ぐらいでしょうか。昨年は11月20日でした。収穫の日が待ち遠しいですね。それまでに土の中ですくすくと育ってほしいものです。 (文責 海寳)

ちなみに、1年生が育てている落花生も実をつけています。こちらの収穫も楽しみですね。

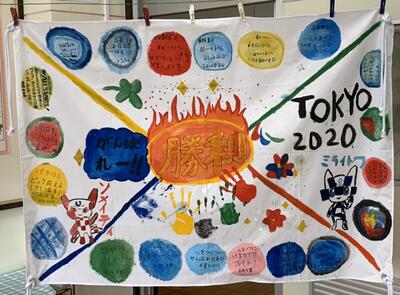

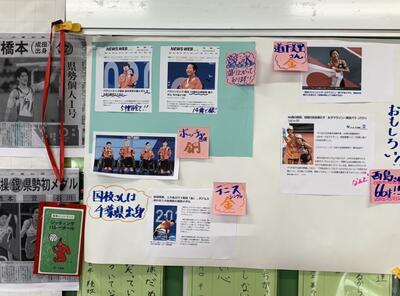

パラリンピック TOKYO2020が閉幕しました。 9月6日(月)

パラリンピックもオリンピックと同じくらいの迫力がありましたね。テレビで見ていても、思わず声が出てしまう場面もたくさんありました。今回の大会の基本コンセプトである「全員が自己ベスト」「多様性と調和」「未来への継承」を実感しました。コロナ禍という特殊な状況の中で、しかも無観客。それでも画面越しにみる選手の表情、普段は大歓声でかき消されてしまう選手の声など、逆にいつも以上の臨場感を感じました。今大会が、次回大会以降への大きなターニングポイントになるのではないでしょうか。選手個々のSNSからは、ボランティアスタッフの信じられないほどの細やかな配慮への感謝や滞在した選手村での食事をはじめとする日本の良さの発見など、日本の「おもてなし」のレベルの高さに驚いた記事がたくさん見られました。とくにトイレの清潔さとテクノロジーについては絶賛でしたね。

観戦するにあたって、各学年で応援フラッグを作成しました。お披露目する場がなかったので、この場を借りて紹介したいと思います。あわせて、教室掲示でオリパラの話題のコーナーが設けられていましたので、こちらも紹介いたします。

千葉県出身の選手の活躍に力をもらいながら、夢を追いかける姿に感動させてもらった夏でした。 (文責 海寳)

芝に「WARABI」の文字が…… 9月6日(月)

本校作業士のKさんが、昇降口横の花壇に植えてあった芝をきれいにカットして「WARABI(わらび)」の文字を浮き上がらせました。またしても職人技を披露してくれたKさん。次はどんな技を見せてくれるのか、また楽しみになりました。御来校の際はぜひご覧いただければと思います。 (文責 海寳)

リサイクル活動(9/18予定)は中止です。 9月6日(月)

7月に予定していた第1回リサイクル活動を大雨の影響により延期とし、今月の18日に実施する方向で準備を進めていました。しかし、新型コロナウィルス感染拡大状況を鑑み、年内の実施は困難であろうと判断し、中止とする決断をしました。物品を多数保管してくださっていた方や、運搬のためのシートを購入したりと準備を進めてくださっていた役員の方には大変申し訳ありません。「この状況ではやらないほうがいいでしょう」と業者の方も言ってくださり、中止の決定に至りました。

なお、中止の連絡については、わらびが丘小学校区の各区長様を通じて、全戸に文書を配付しましたので、ご確認ください。(文書は、本HPの「各種おたより」にも「第1回リサイクル活動(中止)」で載せてあります)

次回は、年が明けた1月15日(土)を予定しています。実施する場合には、皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 (文責 海寳)

400,000カウントを突破しました。 9月4日(土)

300,000が6月20日でしたので、ちょうど2か月半で10万カウントを達成しました。今年度末の目標は60万です。現在のペースであれば、5か月後には達成できる見込みです。いつも本HPを見てくださる皆様、本当にありがとうございます。今後も、紙面の充実を目指して頑張りますので、応援をどうぞよろしくお願いいたします。 (文責 海寳)

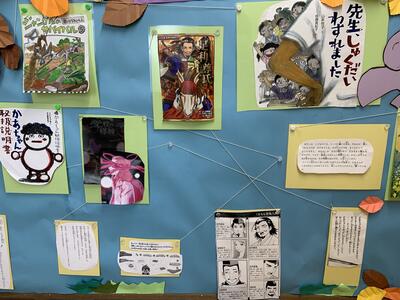

K先生の図書館シリーズ~秋~ 9月3日(金)

おすすめの図書が紹介されています。図書室で、ぜひ手に取ってページをめくってみてください。最初の数行を読んでみてください。ちょっと面白かったら1ページぐらい読んでみましょう。あとは一気に最後まで……。

本は、登場人物と出会えます。作者とも出会えます。同じ本を読んだもの同士とも出会えます。今はもういない過去の人物とも出会えます。人生で出会える人の数には限りがありますが、本を通じての出会いは無限です。本の中の人物が発した言葉や心のつぶやきを通して生き方や考え方を感じ、そこから何かを学べると良いと思います。 (文責 海寳)

保健室前の掲示物もコスモスの花が満開でした。学校保健支援員のS先生によるもので、こちらも立体的な工夫が目を引きますね。

学校が始まりました。 9月1日(水)

いよいよ今日から学校が始まりました。朝、登校した子供たちは、宿題の手作り作品などたくさんの荷物を抱えてきました。皆、元気そうで安心しました。

今日から、コロナ感染予防対策の一環として、校舎に入る前の体温確認を行っています。体温を記入した用紙を、担当の先生に見せて、問題なければ昇降口から校舎に入ります。用紙を忘れてしまった子は、その場で非接触型体温計で測ります。今日は3人だけでした。様々な場面で、これまでより感染予防の意識を高めていかなくてはなりません。

今後、緊急事態宣言が延長されることも視野に入れて、予定している行事の持ち方についても変更を余儀なくされる可能性が高いです。現在検討中です。変更する場合は、その都度メールでお知らせします。 (文責 海寳)