文字

背景

行間

児童の様子

2年 体育科 ボール蹴りゲーム 1月14日(木)

2年生はサッカーに燃えています。現在、コロナ禍で通常の試合形式の運動はできないため、シュート、パスをゲーム化して、楽しく取り組んでいます。どの子もボールさばきに徐々に慣れ、折り返しのコーンめがけて果敢にドリブルをしていました。子どもたちからも声を調節して、「がんばれ」「OK、いいよ」「〇〇さん、上手」など、お互いを認め合う、肯定的な声掛けが聞かれました。(文責:中村)

校内書初め会を行いました。 1月8日(金)

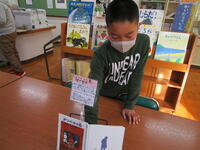

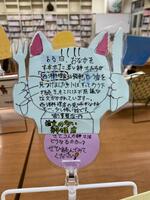

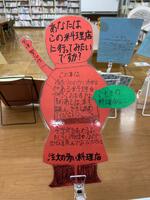

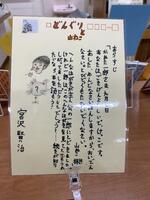

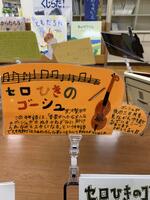

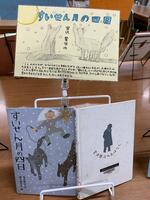

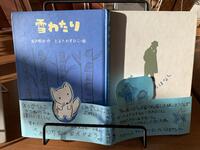

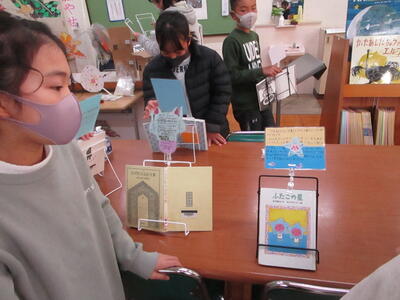

5年生 国語 「本のポップを作ろう」 1月7日(木)

「ポップの形や、紹介の仕方をを工夫すれば、もっと読みたいと思ってもらえるんじゃない?」

など、子供たちのアイディアがたくさん詰め込まれたポップに仕上がりました。

この活動を通して、本への興味がさらに高まりました。 (文責 岡澤)

ギャラリーわらびが丘 第3弾タイトル決定 12月25日(金)

ご報告が遅くなりました。第3弾の「生け花」のタイトルが決まりました。(実は2週間前には決まっていました)

冬という、静かで寒いという印象を「はなやかな」という修飾語によって、にぎやかで温かく彩り豊かな印象に変えている秀作です。回数を重ねていくうちに、言葉の組み合わせのバリエーションが増えてきています。

第4弾は、初めて人物が入りました。ユニークで

発想力ある、豊かな視点を持った作品を期待し

題名例は、8ねん わらびの たんぽぽ(仮名)さんの「作戦会議(さくせんかいぎ)」です。

たくさんの応募を待っています。(文責 海寳)

最後の土曜授業の日です。 12月19日(土)

先生方もたいへんでした。土曜授業が2週続いたときはもうくたくたでした。申し訳ない。超過勤務時間も大幅に増えてしまいました。でも、これでなんとか年内に追いつけそうです。あとは、年が明けてからぼちぼちと進めていこうと考えています。1月からは本来のリズムに戻り、1年のまとめをじっくりと行っていく予定です。

今日は、子供たちもこころなしかゆったりとした感じで過ごしています。午前中だけでお帰りということもあるのかもしれません。明日一日休んで、来週は3日登校すれば冬休みです。もうひとふんばり、がんばりましょう。 (文責 海寳)

※以下の写真は、6年生の調理実習の様子と業間休みの風景です。