文字

背景

行間

学校から

今日は節分です。 2月3日(木)

節分は、立春の前日を指します。立春を元旦に例えると、節分は大みそかにあたります。

節分は、文字通り「季節を分ける」ととらえると、季節の始まる日である二十四節気の立春、立夏、立秋、立冬の前日はすべて節分になり、1年に4回あるということになります。

昨年の節分は、2月2日でした。なんと124年ぶりだそうです。ほとんどは2月3日だそうですが、まれに2月4日だった年もありました。何か理由がありそうです。

昨年は、鬼に扮したH先生が、昼休みに各教室をまわりました。子どもたちは豆を手にドキドキしながら鬼を待ち、突然やってきた鬼に豆を投げつけながら勇敢に立ち向かっていました。

なつかしい光景です。今年はそんなこともできません。

静かな節分です。

今日は、お家で豆をまいて鬼を退治し、すがすがしい気持ちで明日の立春を迎えられるようにしましょう。

「おには〜そとっ!」は、飛沫が飛ばないように、そぉ〜っと言うのがいいかもしれません。

「おには~そぉ~っと・・・」 (文責 海寳)

わらびが丘マイスター ~木工編~ 2月2日(水)

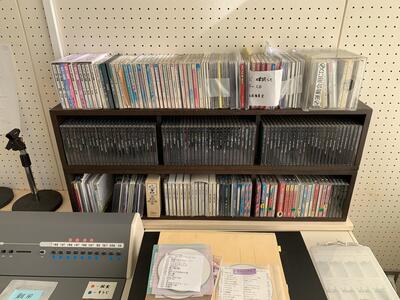

木製で、とてもがっちりしています。天板は端を放送設備の天板に少し掛けて、安定するような工夫も見られます。壁とのすき間もぴったりするように、コードカバーの部分はえぐってあります。さすがです。これで、これまで本棚の一部を占領していたCD類はすっきりと整理することができます。また、壁面のスペースも有効活用できて一石二鳥です。

Kさん、ありがとうございました。 (文責 海寳)

わらびが丘マイスター ~ 冬編 ~ 2月2日(水)

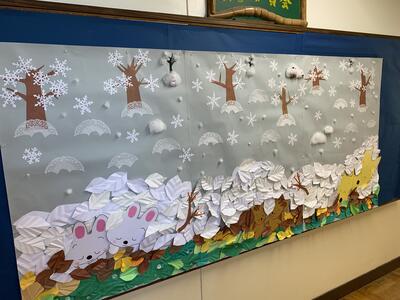

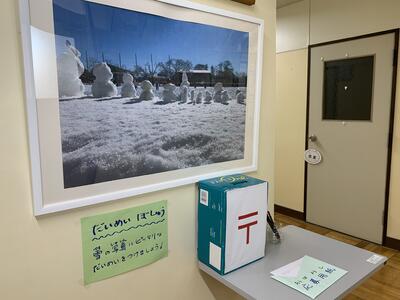

なんといっても立体的な感じが際立っています。そして、いろいろな仕掛けがあるのがお約束です。

今回も地面に積もった落ち葉の中や、木々の枝に積もった雪の中にいろいろ隠れています。

何が隠れているかな? 探してみましょう。 (文責 海寳)

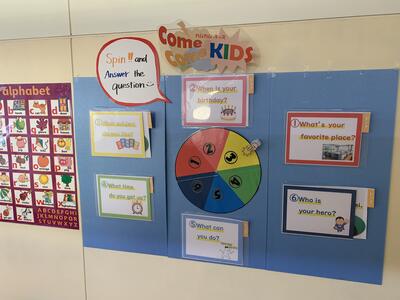

3階の廊下には英語の掲示物があります。題して「Come Come Kid's」。

ぜひチャレンジてみましょう。こちらは、外国語主任のO先生によるものです。 (文責 海寳)

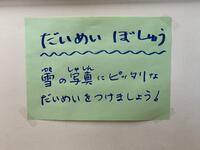

題名募集中(その2) 1月25日(火)

締め切りは今週の金曜日です。

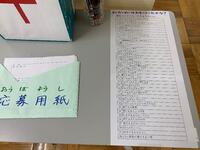

今日は、今の段階で応募されていた題名を一覧にして机の上に貼りました。よりレベルの高い題名がひらめくようにするためです。

一覧には、「雪だるま」という言葉を使ったものと使っていないものを分けて提示しました。どちらのほうがいいか比べて考えられるようにするためです。残りの4日で、さらに良い題名を考えて応募してください。待ってます。 (文責 海寳)

(応募された題名)

・雪だるま集会

・雪だるま王国

・雪だるま合戦

・雪だるまのせくらべ

・みんなで仲良し雪だるま

・ねぇ、何して遊ぶ

・だれがさいごまでとけないか

・人がいっぱいだなぁ

・友だちたくさん作ってくれてありがとう

・人間がいなくなったらあそぼうね

・「健康観察をします。熱がある人?」

・銀雪の朝

題名募集中! 1月21日(金)

誰でも何枚でも応募できるので、すでにたくさんの題名が集まっています。来週末をめどに募集を停止して、投票に入ります。

作者の名前は伏せて、題名のみで投票します。投票は、題名一覧にシールを貼る形式で行います。良いと思うもの3つ(5つになるかもしれませんが)にシールを貼ります。1つの題名につき1枚です。以前に、「シールでのとうひょうは3まいまで」と書いたら、一つのものに3枚貼った子がいたので、あわてて説明を追加した記憶があります。

良い題名がひらめいたらどんどん応募してくださいね。

投票は再来週に行います。

(文責 海寳)

週末の過ごし方について 1月21日(金)

千葉県では、本日から2月13日まで県全域に「まん延防止等重点措置」が実施されます。香取市内においても、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大傾向にあります。

そこで、本校児童ならびに保護者の皆様には、あらためてですが次のことに気を付けていただければと思います。

①マスクの着用、手指消毒、3密の回避

②不要不急の外出を控える

③定期的に検温等の健康観察を行う

※発熱や風邪症状がある場合には、すぐにかかりつけ医等を受診してください。

とくに、発熱の場合は、事前に電話連絡してからの受診をお願いします。

「千葉県発熱相談コールセンター 電話 0570-200-139」も24時間対応しています。

外出した場合には、店舗などの入り口で消毒すると思いますが、店舗から出るときには案外消毒しないことが多く見られます。出るときの消毒も忘れずに行ってください。

また、食事時の会話が要注意です。「会話するときはマスク」です。

以上、よろしくお願いします。

香取市シェイクアウト訓練に参加しました。 1月19日(水)

11時ちょうどに、防災行政無線で訓練開始の合図がありました。児童は安全行動の1-2-3、①まずひくく ②あたまをまもり ③うごかない の約束を守り、一斉に机の下に避難しました。

おとといの1月17日は、阪神淡路大震災が起きた日でした。地震が起きたのが平成7年ですから、もう今から24年前の出来事です。

先日は、日本から遠く離れた南太平洋のトンガ諸島で火山の噴火があり、その影響で日本でも津波が見られました。噴火の影響で気圧が変化したためと報道では説明がありましたが、正確なところは調査中とのことでした。これまでにあまり見られなかったケースなのでしょう。

地球も生きているのだとあらためて思い知らされた出来事でした。日本列島も火山が多く、また太平洋プレートや北米プレートなど、複数のプレートが重なり合う複雑な地形の上にあります。地震が起こりやすいということです。

いつどのような大地震が襲ってくるかわかりません。幸い、この地域は地震や水害に強いと言われています。その点では、他の地域に比べて心配は少ないでしょう。

普段から訓練を続けることで、万が一地震が起こっても、落ち着いて行動することができるようになります。

今日は、みんな真剣な態度で訓練に臨むことができました。 (文責 海寳)

リサイクル活動へのご協力ありがとうございました。 1月17日(月)

7月は悪天候により断念。9月に延期したところ、コロナウイルスの感染拡大により中止。やっと実施にこぎつけました。ただ、オミクロン株が広がりを見せている中でしたので、感染防止にはナーバスになりました。

前日は冷たい強風が吹き荒れていましたが、この日は風は少しおさまり、絶好のリサイクル日和となりました。

環境安全部の方や地区理事の方に、各家々を回って回収していただきました。3往復、4往復、5往復とやっていただきました。本当にありがとうございました。おかげで、大量のリサイクル品が集まりました。段ボールは回収しきれずに、いったん倉庫に保管して、今日の朝、回収に来てくれました。

早朝より積み込みを行ってくれた本部役員及び環境安全部の皆様、本当にありがとうございました。お疲れさまでした。翌日の筋肉痛はなかったでしょうか。それだけが心配です。 (文責 海寳)

明日のリサイクル活動は実施します。 1月14日(金)

明日のリサイクル活動は、予定通り実施します。

できましたら、近隣の小学生のお子さんがいないお宅にもお知らせしていただけると助かります。

不明な点につきましては、学校まで連絡くださいますようお願いいたします。

リサイクル活動について 1月13日(木)

明後日(15日)に予定しているリサイクル活動は、予定通り実施します。

悪天候などが予想される場合、明日の正午に実施・延期・中止の判断をします。その場合には、保護者の方にはメールで配信、地域の方には各区長様を通して連絡します。

ただ、地域への連絡が行き届かないことが多くありますので、本ホームページでも確認していただけると幸いです。

また、ホームページを見る環境にない方もいらっしゃると思います。近隣の方で伝え合っていただけると助かります。

どうぞよろしくお願いいたします。

なお、当日は8時30分開始で、多少の小雨の場合は実施します。今のところ、天気は大丈夫そうです。

㊗️600,000カウント突破! 1月8日(土)

これで、3月末までに70万という目標も現実味を帯びてまいりました。

そして、来年3月末までに100万の大台に乗せたいと考えています。いつもご愛読ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。

数字がすべてではありませんが、気にはなります。また、ひとつのモチベーションにもなりますし、レスポンスを感じることもできます。ちょうどテレビが視聴率を気にするように、そしてYouTuberが視聴回数や登録者数を気にするように。

彼らが数字を気にするのは別の意味もありますが、そのことによって確実に内容の質が上がるのは間違いありません。

ホームページも、数字をひとつのモチベーションとして質を上げていきたいと考えています。

また、校長だけでなく様々な執筆者を増やしていきます。昨年末には、児童のページも新設しました。

これも、新学習指導要領が目指す、これからの社会で生きていくために必要な資質・能力の育成を目指す教育の一環です。「アウトプットの力」を身に付けさせるのです。

そこには、学びの必然があります。相手意識、目的意識です。誰に対して、何のためにと考えることが思考力を高めていきます。そして、そこにはレスポンスがあります。レスポンスとは、反応や返答という意味です。そのことで、「何をどのように伝えたらわかりやすいかな?」と思考し、工夫し、試行します。

今後も、読みやすさを重視しながら、とくに児童のお家の方に楽しく見ていただけるように工夫していきたいと思いますので、楽しみにしていてください。

(文責 海寳)

雪で思うぞんぶん遊びました。 1月7日(金)

かわって、校庭にたっぷり積もった雪を見て黙ってはいられません。さっそく1時間目から全校で雪遊びです。雪だるまを作ったり、雪合戦をしたり、走り回って大騒ぎです。雪の感触を存分に楽しみました。大人には厄介な雪も、子供たちにとっては楽しみな雪です。昼休みも楽しめました。

たっぷり遊んだ後で、6年生が

「何かお手伝いできることはありますか?」

と言ってきたので、給食車のポートに積もった雪を除いてほしいと伝えたところ、すぐにとりかかって、あっという間にきれいにしてくれました。

ありがとう6年生! (文責 海寳)

朝の様子です。 1月7日(金)

見事に凍っています。金属製のシャベルでも歯が立たないところもありました。結構汗をかく重労働になりました。正門とバス通用口の氷をひととおり除けた後で、融雪剤を撒き、送迎の保護者の方のスリップ事故を防げるようにしました。S先生の豪快な撒き様をご覧ください。。

本日は、雪の影響のため、スクールバスの運行とともに学校は1時間遅らせました。しかし、福田地区の路面凍結による道路事情が改善されず、福田地区の2コースはスクールバスの運行はできないとのバス会社からの連絡を受け、急遽保護者の送迎をメールでお願いしたのでした。

すると、その30分後に再びバス会社から神南地区も走行には危険が伴うとして運行が中止となりました。こちらも急遽保護者の送迎に切り替えざるを得ませんでした。お家の方にはたいへんご迷惑をおかけしました。

今後も、雪や路面凍結の場合について、さらに対応を考えていきたいと思います。もっとも簡単なのは「休校」ですが、できるだけ避けたいと考えています。ただ、安全を最優先しなければいけないので、送迎される保護者の方の安全も考えた場合、いたしかたないのかなとも考えてしまいます。 (文責 海寳)

雪が積もってきました。 1月6日(木)

予報によると、今夜8時ごろまで降り続く見通しです。明日の朝の道路が心配です。

明日の登校については、メールで連絡しますのでご確認ください。 (文責 海寳)

「WARABIGAOKA HILLS ーわらびが丘ヒルズ計画」 1月5日(水)

「わらびが丘ヒルズ計画」

これは、このわらびヶ丘の地にいずれ一大住宅地を作れないかという問題提起です。突拍子もないことをと思われる方もいらっしゃると思います。しかし、この計画は一昨年の開校当初から考えていたことです。

そのためには、今いる児童が10年後20年後にこの地に戻ってきて、新たなビジネスを創造してくれることを期待したいのです。そうすれば、この地に住む人が少しずつ増えて、学園都市のような場所を形成できるのではないかと考えるのです。産業都市でもいいです。あるいはリゾートでも。ちょっとでもそのようなビジョンを持てるようになって欲しいとの願いがあり、総合的な学習の時間に、地域学習として地域の魅力を学んでいるのです。

産業、文化、歴史、地勢、自然などの地域のポテンシャルをとらえ、生かすために何が必要かを考えられるようにしたいと思います。

人を増やすためにどうしたらいいか考えることが先決です。新たな住民が引っ越してくる、または外に出ようと考えていた人たちが地域に残る、そのような気持ちにさせるための魅力を増やしていかなければなりません。一つのまちづくりです。人が集まるための仕掛けを編み出すのです。

そのための手始めに行うのが「魅力ある学校づくり」です。「我が子を通わせたい学校」にするべく、様々な取組を進め、様々な魅力を発信していきます。

人が集まるには、そこに学校があるのが最低条件です。逆に言えば、学校がなくなると新たな住人は増えません。まずは、魅力的な学校づくりを進めていきます。

次に必要なのは、インフラ整備です。道路や上下水道の整備は行政に進めてもらうしかありません。しかし、そのスピードを速めるには、緊急性を高めればいいのです。

幸い、この地域は「災害に強い」という利点があります。自然災害が増えている現在において、もっとも強くアピールできることです。

また、宅地になるような土地もどうにか生み出せるのではと、短絡的ですが考えてしまいます。「井戸付き、畑付きの戸建て住宅」などという売り文句も想像できます。

このコロナ禍において新たに出てきたのが「テレワーク」です。デジタル化により、オフィスに行かなくても自宅で仕事がすすめられる業種があるということです。そのことにより、都心を離れ、自然豊かな土地でのスローライフを始める人も増えているとの情報もあります。

若い世代を呼び込むには「食」であったり「遊び」であったり、潜在的なニーズを掘り起こすことが必要です。

ただ、人を増やすには働く場所の確保という大きな問題が立ちふさがります。この問題を解決してくれる柔軟な発想やアイディアも、誰かが生み出してくれるものと期待します。

この地域は、明治の初めに千葉県で9番目の開墾地として開かれた土地という歴史があります(だから「九美上」というそうです)。今こそ第2のフロンティアスピリットを持つ時期であると思います。

今、単純に考えただけでもアイディアはいくつか浮かびます。ただ、様々な障害や困難、事情があって簡単にはいかないことはあるでしょう。しかし、前に進めるためのアイディアや想像力を持たなければ発展の可能性はなくなってしまいます。

AI(人工知能)の活用が進み、これまで考えたこともない社会が出来上がるのは容易に想像できます。なんといっても自動運転は実用化され、クルマが空を飛ぼうという時代になるのですから。

今いる子供たちが、将来この地に戻ってきて新たなビジネスを展開し、新たな家を建て、新しいまちづくりがスタートしたら、こんなに夢のある話はないと思いませんか。それこそが「わらびが丘ヒルズ」なのです。言葉の響きも悪くないでしょう(ただヒルヒルですが)。そうすれば、わらびヶ丘小学校の児童数も減らないどころか、逆に増えるかもしれません。

そのための「コミュニケーション(対話)、コラボレーション(連携)、クリエーション(創造)、問題発見・解決能力」の育成なのです。

新年にあたり、つまらないことを長々と記してしまいました。しかし、来年3月には定年退職を迎える身であるので、どこかでつぶやいておきたいと常々考えておりました。ですから、このように思いを吐き出せたことですっきりした気分です。

私の地元も、母校が閉校し、空き家がどんどん増え、寂れていく状況を目の当たりにしたとき、他人ごとではないと痛感しました。

ただ、この地域には学校があります。学校が発展して住民が増える、あるいは地域を発展させて学校が大きくなる、どちらかだと思います。

子供たちには、将来この問題を解決できる想像力、そして行動力を持ってほしいと願っています。 (文責 海寳)

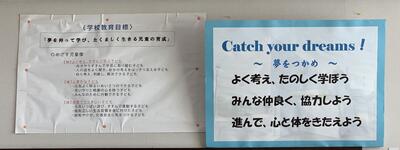

学校教育目標 「夢を持って学び、たくましく生きる児童の育成」 1月5日(水)

スローガンは「Catch your dreams!~夢をつかめ~」です。

「夢を持つ」とは、将来にわたる長期ビジョンを持つこと、そして「たくましく生きる」とは、失敗してもくじけない強い心をもって日々を過ごすことです。

本校では、学校教育の様々な場面において、常にこのスローガンを意識して取り組んでいます。「社会に出て生き抜く術(すべ)※手段、方法 を身に付けることの大切さ」を念頭に置いています。

その第一弾としての取組が「えがおであいさつ日本一」運動です。

「挨拶(あいさつ)」という漢字について、「挨」という字は「押す」、「拶」という字は「迫る、開く」という意味があるそうです。もともとは禅問答を指す仏教用語だったそうです。相手に対して自分の心を開き、尊敬や感謝の気持ちを表す態度ですね。

本校では、あいさつをする際に、①相手より先に ②名前をつけて を意識しています。さらに、③背中にあいさつ つまり、面と向かわなくても、後ろから見かけたら声を掛けることができたら最高ですね。すでにできている児童もたくさんいます。

先日、YouTubeである芸人が次のように語っていました。

「あいさつにスランプなし」

「芸の出来不出来はしょうがない。しかし、あいさつは人間関係を間違いなく良好に保つ力がある。どんなに落ち込んでいても、きちんとしたあいさつだけは欠かさない。気分によってあいさつを変えることはない」

あいさつをする人とあいさつをしない人では、明らかに印象が180度違ってしまいます。あいさつの力です。あいさつは、世界中どこの国にいってもあります。無意識にあいさつできるほど習慣化させることはとても大切なことと考えます。

第2弾は「たのしくべんきょう日本一」です。どのように進めていくのかは、これから先生方みんなで考えていきますので、楽しみにしていてください。

ただ、かんちがいしてほしくないことは、この場合の「楽しい」とは、ゲームをやるときの「楽しい」とは質が違うということです。知的好奇心を刺激する「楽しい」です。新しいことを知る楽しさ、もっと知りたくてしかたがなくなる楽しさ、疑問を解明していく楽しさ、疑問が解明できた時の楽しさ、できなかったことができるようになった時の楽しさ、友だちと一緒にできる楽しさ、友だちよりも早くできるようになる楽しさ、友だちよりもたくさんできるようになる楽しさ、友だちよりも上手にできるようになる楽しさなどです。

学校の良さは、「自分だけではない」「一緒にがんばる友だちがいる」ことです。多くの人間は一人ではなかなかがんばれません。そこに仲間や友だちがいるからがんばれるのです。学校とはそういう場です。そして、学ぶ方法を知り、身につけ、今度は一人で深く学習できるようになっていくものだと思います。学習は、最終的には孤独です。孤独に打ち勝つことだと考えます。孤独に耐えてがんばれる姿勢が、さらに学びを深いものにしていくものと思います。そのための目標をもつことであり計画を立てることなのです。

2024年に刷新される新一万円札の顔である渋沢栄一の有名な言葉があります。

「夢七訓(ゆめしちくん)」

夢なき者は理想なし

理想なき者は信念なし

信念なき者は計画なし

計画なき者は実行なし

実行なき者は成果なし

成果なき者は幸福なし

ゆえに幸福を求むる者は夢なかるべからず

(だから幸福になりたい人は必ず夢を持ちなさい)

冬休み前全校集会でもお話しました。

「一年の計は元旦にあり」

「計」は「計画」をあらわします。1年の計画(ビジョン、見通し)は年の初めに立てるのが良いということですね。そして、これも集会でお話しました「願いは口に出して言う、紙に書いて貼ると叶いやすい」と。

計画なきものの実行はないのです。

さっそく、願いを書けるようにと用意しました。ジャンボ年賀状です。

私は、二つ書きました。内容は秘密です。実際に書かれたものを読んでくださいね。

今年一年、何に力を入れて取り組むのかをはっきりと自覚できると思います。

多くの児童のみなさんの参加を待っています。

長文になり、大変失礼いたしました。 (文責 海寳)

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 1月4日(火)

わらびが丘小学校は今年で開校3年目を迎えます。

開校1年目である一昨年は、コロナウイルスまん延の影響で、4月から全国一斉に2か月の臨時休校でスタートしました。入学式は7月です。本来喜ばしいはずの開校の出鼻をくじかれた感じでした。しかし、子供たちは毎日楽しく元気に過ごしていました。子供たちの笑顔からは本当に力をもらいます。

2年目はコロナの状況が収まる気配を見せ、少しずつ制限を緩和しながらも緊張感を持って過ごす毎日です。「えがおであいさつ日本一」を合言葉に、わらびが丘小児童全員で取り組みました。びっくりするぐらいの成果が上がっています。

3年目の今年は、ぜひ「たのしくべんきょう日本一」を合言葉にしたいと考えています。「勉強」という字は、「勉(つと)めを強(し)いる」という意味らしいのですが、「勉(つと)めて強(つよ)くなる」という意味でとらえます。ポイントは、「とくいなことをひとつつくる、そしてのばす」です。これからの世の中は、得意技を持っているかどうかが大きなカギです。自分は何が得意なのか、何を得意にしたいのかを考えて、身に付けるために、そして伸ばすためにどう取り組んだらよいかを考えてほしいのです。

先生方には、「楽しくてわかりやすい授業」をお願いしています。イメージは、作家の井上ひさしさんの次の言葉です。

「むずかしいことをやさしく やさしいことをふかく ふかいことをおもしろく おもしろいことをまじめに まじめなことをゆかいに ゆかいなことはあくまでゆかいに」

知識を身に付けたり、考えて理解したり、新しいことを発見したりする楽しさに、ぜひ気がついて欲しいと思います。「べんきょうってたのしい!」と思える子をどんどん増やしていければと考えています。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 (文責 海寳)

新年を迎える準備が整いました。 12月27日(月)

ちなみに、この門松は昨年飾ったものと同じ、東庄町の門松工房「創志」によるものです。地元の後輩です。この工房は、この年末にもTVや新聞など様々なメディアに取り上げられるほど有名になりました。もっとも大きなものは八尺(高さ2m40cm)あります。本校のものは最も小さな3.5尺(約1m)のものです。

ここの門松は、東京の市場を通して、両国の相撲の聖地や九段下の有名神社、紀尾井町の老舗ホテル、六本木の丘の上にあるハイクラスなホテル等にも飾られているそうです。

その作業の丁寧さと出来栄えの美しさに定評があります。4年ほど前には、日本テレビの「シュー◯チ」のアルバイト企画で、ジャ◯ーズの中◯くんがやってきて、ここで門松作りをやりました。マスメディアの力はスゴイですね。

来年こそはコロナ禍が収まり、通常の教育活動がすすめられますようにと祈りたいと思います。皆様よいお年をお迎えください。 (文責 海寳)

明日から冬休みです。 12月23日(木)

今日は、休み前の最終日ということで、業間休みの時間に全校集会を開きました。

内容は、校長の話と生徒指導主任のH先生から冬休みの過ごし方についてです。

校長からは4つお話をしました。

①今年の1月6日に「一年の計は元旦にあり」という話から、わらびが丘小が「えがおであいさつ日本一」になれるようにしたい、という願いを伝えました。すると、一年かけて、わらびが丘小のあいさつが素晴らしく良くなったことへの感謝を伝えました。

②たくさんのお客様が見えて、わらびが丘小の児童のあいさつが素晴らしいこと、授業への姿勢や取組が素晴らしいと、皆さんがおっしゃることを伝えました。

③学校ホームページに皆さんの素晴らしい取り組みを載せて紹介していること。全世界に発信しているよ、と。しかも、開校からわずか一年半で、55万4千回も見てくれていること、この数は、香取市の小学校では佐原小に次いで2番目であることを伝えました。

④朝そうじの際に、6年生のKさんとの会話で出た「引き寄せの法則」から、願いは声に出して言う、紙に書いて貼ることで叶いやすくなることを伝えました。失敗も前向きに考えられるとうまくいくよ、と伝えました。

冬休み中は、とくに交通事故にあわないように、左右だけでなく後ろにも注意しましょう、1月6日に全員で笑顔でまた会いましょうと伝え、話を終えました。

みんな、集中して、とても良い姿勢で聞くことができました。

楽しい冬休みに塩ましょう。いや、しましょう。

良いお年をお迎えください。 (文責 海寳)

ギャラリーわらびがおか 水彩画シリーズ第3弾完成 12月17日(金)

第1弾の紫陽花(あじさい)、第2弾の向日葵(ひまわり)に続く、第3弾のポインセチア。年内にはなんとか完成させようと、日曜日に下書きを描き、昨日と今日で描き上げました。

今回は、背景も少し入れてみました。赤い色の変化を表現するのが難しく、4~5回ぐらい色を重ねた部分もあります。第4弾も楽しみにしていてください。 (文責 海寳)