文字

背景

行間

学校から

優勝カップと賞状が届きました!!

10月29日(火)

昨日28日の夕方、ヘルスバレーボールチームの代表である熊木さんが、日曜日に行われた大会の優勝カップと賞状を届けてくださいました。わらびが丘小のメンバー一人一人の成長した点や、今後期待することなどについてのお話をうかがい、日頃からたくさんの愛情をもって指導してくださっていることを感じました。ありがとうございました。

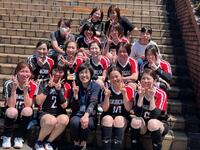

香取市スポーツ・レクリエーション大会(ヘルスバレーボール大会)

10月27日(日)

今日は、佐原中学校体育館を会場に「香取市スポーツ・レクリエーション大会」が行われました。開会式での選手宣誓は本校の代表者2名。堂々とした宣誓はとても立派でした。本校からは、3年生チーム「最強」4年生チーム「ワラビーズ」5年生チーム「ワラビー」「わらっち」、そして6年生チーム「ぱきら」の5チームが出場しました。また、一般の部では「ペランサ」「エスペランサ」の2チームが出場しています。

小学校の部の結果は、5年生チーム「わらっち」と6年生チーム「ぱきら」が決勝トーナメントに進出、6年生チーム「ぱきら」が見事優勝を果たしました。負けてしまったチームもありますが、どのチームも、素晴らしいチームワークで懸命にプレーする姿は、最高に格好良かったです。

優勝した6年生チーム「ぱきら」と一般の部で同じく優勝した「ペランサ」は11月10日(日)に東庄町で行われる中央祭に出場します。応援よろしくお願いします!!

令和6年度 芸術鑑賞会のご案内

10月18日(金)

12月17日(火)13:35~、本校体育館にて、打楽器アンサンブル マリンヴァーチェによるコンサート(芸術鑑賞会)を開催します。

わらびが丘小学校は、今年創立5周年を迎えました。そこで、この節目の記念として、子ども達にプロの演奏に直に触れ、その迫力、音楽の素晴らしさを存分に味わえるコンサートを贈りたいと考え、本鑑賞会を企画しました。また、保護者の皆様や、お近くにお住いの皆様にもぜひご来校いただき、楽しいひと時を共有できたらと考えています。事前にお申し込みが必要となりますが、どなたでもご観覧いただけます。プロの打楽器奏者によるアンサンブル「マリンヴァーチェ」の迫力ある演奏を、ぜひ会場にてお楽しみください。皆様のお越しをお待ちしております!!

【お申込みはこちらから↓↓】※お電話でも受け付け中(0478-79-6655)

<保護者専用フォーム>

https://forms.office.com/r/VQVHcVvTsg

<地域の方専用フォーム>

https://forms.office.com/r/e5rhUq3hMk

後期始業式

10月15日(火)

今日は、後期始業式を行いました。全校で歌う校歌は、先日の終業式の時よりレベルアップしていました。指揮をする先生の言葉かけにより、やる気スイッチが入ったようです。

今日の児童代表の発表は6年生Iさんが行いました。Iさんは、「修学旅行の成功のためにがんばりたい。これまであまりしっかりできなかった自主学習や読書をがんばりたい」と後期の抱負を述べました。また、「卒業式に向け1日1日を大切にしながら過ごしていきたい」とも話していました。

始業式の後には、香取市青少年読書感想文コンクール、千葉県小・中・高校席書大会、千葉県歯・口の健康に関する図画ポスターコンクール、香取市人権標語展で優秀な成績を収めた児童の紹介と、賞状の伝達を行いました。全校から温かい拍手が送られ、その努力が称えられました。

前期終業式を行いました。

10月11日(金)

今日は、前期終業式を行い、その中で、3名の児童が前期の振り返りや後期に向けた目標を発表をしました。2年生のⅠさんは、前期にがんばったこととして、漢字を上手に書けるようになったことと、歌うことを挙げました。特に歌については、ドアが閉まっていてもよく聞こえてくる3年生のような歌声になりたくて、がんばって歌っていたそうです。今では皆で気持ちよく歌えるようになり、後期もきれいな歌声でがんばりたいと話しました。続いて4年生のNさんは、先日参加した音楽会の話をしました。自分達で考えた「心を一つに」というめあてをもってたくさん練習したとのこと。緊張したけれど先生の「自信をもってがんばる人のところには天使がきて力をくれる」という言葉を思い出し、「いよいよだやりきるぞ」という気持ちで笑顔で歌い切ったと話しました。Nさんが後期にがんばりたいことは、大好きな算数の授業で自分の考えを発表することだそうです。最後に、6年生のNさんは、放送委員長として、先生と連携しながら工夫して活動してきたことや、「スポーツDAY」で色々な種目のリーダーとして、ダンスの手本を示したり、掛け声でみんなの士気を高めたりしたことなど、「最高学年」という意識をもって行動することとをがんばったと話しました。後期もみんなで最高の思い出をつくっていきたいそうです。

校長からは、一人一人が「自分達が学級をつくっていくんだ」という気持ちをもち、「こんな学級にしたい」「そのために自分は何をしようか」「自分の学級の魅力って何だろう」「『もっとこうした方が良い』と思う点はどんなところだろう」などについてしっかり話し合ってほしい、そして後期も、みんなが心を合わせ、歩調を合わせていける学級・学校にしていこうと話しました。96人一人一人が、ちょっぴり成長するだけでも、学級や学校は驚くほど大きく変わります。児童の努力が、さらなる成長や成果につながることを願っています。

秋です

10月2日(火)

10月になりました。まだ夏の暑さの名残はあるものの、日暮れの時間が早くなったり、涼しい風が吹いたりと、季節は確実に秋へと進んでいることを感じます。校内では、掲示物等が10月バージョンに一新されました。10月は音楽会、陸上大会、校外学習など、大きな行事が控えています。季節の変わり目ですから、健康に十分留意し、毎日元気に学校生活を送って充実した日々となることを願っています。

夏休み明け全校集会

9月2日(月)

44日間の夏休みが明けて今日から学校が始まり、子ども達が、元気なあいさつと明るい笑顔で登校しました。子ども達と共に、元気にこの日を迎えられたことを大変うれしく思います。

全校集会では、久しぶりに声を合わせて校歌を歌いました。校長からは、グラウンドにタイヤ遊具が新しく設置されたこと、体育館へ渡り板がきれいに塗り直されたことを紹介し、感謝の気持ちをもって大切に使ってほしいことを伝えました。また、郡市音楽会や陸上大会、宿泊学習、修学旅行、校外学習(遠足)などの行事は成長のチャンス、失敗を恐れず、自分から様々なことに挑戦してたくさんの経験を積んでほしいことを話しました。どの児童も顔を上げ、真剣なまなざしで話を聞いており、夏休み気分を一掃してしっかり気持ちを切り替えていることを感じました。

待望のタイヤ遊具が設置されました!

8月28日(水)

この夏休みに、多くの地域の皆様の御協力を得て、待望のタイヤ遊具が設置されました。とても素晴らしい仕上がり、プロの技に目を見張りました。色とりどりのタイヤがずらりと並び、グラウンドがひときわ明るくなりました。

タイヤ遊具は、バランスを取りながら上を渡り歩いたり、馬跳びをしたり、サーキットのように間をすり抜けたり…と様々な楽しみ方ができます。9月になり、児童がこれらを目にした時の喜ぶ顔が目に浮かびます。職員も授業でどんな風に活用しようかと相談し、ワクワクが止まりません。職員室はタイヤの話題で持ちきりです。わらびっ子たちが、タイヤ遊具で元気よく遊び、心も体もたくましく成長することを願っています。

タイヤ遊具設置にあたり、多大なるご協力をいただいた、秋山工務店、椎名急送、鈴徳、大竹塗装の皆様、わらびが丘小学校に最高のプレゼントをありがとうございました!!

<8月21日 搬入>

<8月24日 設置>

<8月28日 塗装仕上げ>

完成!!

明日から夏休み

7月19日(金)

今日は、夏休みを前にして全校集会を行いました。元気な歌声の校歌に始まり、話を聞く態度や、表彰伝達で呼ばれた時の返事などがとてもよく、児童が暑さに負けず、しっかりと集会に心を向けている様子が見られました。

校長からは、9月2日には全員が元気に再会し、これからも「自分から」の行動を増やして、今よりももっと来るのが楽しみな学校、やりたいことがいっぱいの学校にしていこうという話をしました。表彰伝達では、歯と口の健康図画ポスターコンクールと、優秀健歯賞・健歯賞の入賞者が紹介されました。また、生徒指導主任からは、夏休みの安全な過ごし方についての話がありました。

アオバズクの巣立ち、間もなくです

7月18日(木)

旧神南小学校の栴檀の木に今年もやってきたアオバズク。大雨で姿が見えなくなったり、巣のある栴檀の太い枝が強風により折れてしまったりとアクシデントが続き、無事に巣立つことができるか心配していましたが、今日、お父さん、お母さん、3羽の子供たちの元気な姿を確認することができました。鳥の先生である、斎藤敏一先生から御連絡をいただき、放課後に、職員みんなで見に行ってきました。こうして巣から出てきてからは、3~4日で巣立っていくので、今日会えたのはとてもラッキーです。アオバズクの子供は、いきなりふるさとの東南アジアまで飛んでいくことはできないので、飛ぶ練習をしながら少しずつ距離をのばしていくのだそうです。元気に、そして無事にふるさとに帰れますように。そして、また来年、この地にやって来てくれますように…

家庭教育学級開級式・親子歯みがき教室

7月9日(火)

今日は、香取市家庭・学校・地域連携推進事業(家庭教育学級)の一環として、1年生児童と保護者を対象に、「親子歯みがき教室」を開催しました。講師は、香取市健康づくり課の歯科衛生士の方々です。虫歯や歯周病を防ぐために気をつけるべきことを、図や模型を使って、大変分かりやすく教えてくださいました。歯をきちんと磨くことだけでなく、フッ素の効果や、虫歯になりにくいおやつの摂り方などについてなど、今後の生活に役に立つお話をたくさん聞くことができました。保護者尾皆様からいただいた感想には「歯みがきはできていると思っていたけれど、まだ甘かった」「まだ自分でしっかりみがけない今、親が守ってあげなければと思った」「定期健診の大切さがわかった」「自分の歯みがきについても見直せた」などとあり、親子歯みがき教室を通して、普段の習慣を振り返るとともに、今後に生かせる新たな知識を得ることができたことがうかがえました。そして、何よりも、親子でふれあう、温かい時間となりました。受付や会の進行等でご協力いただきました、役員の皆様ありがとうございました。

夏を健康に過ごそう

7月8日(月)

昨日七夕。雨は降らなかったけれど、天の川は見えたのでしょうか。本校でも、6月の終わりから昇降口に竹を設置し、児童が思い思いに願い事を書いた短冊を吊り下げていました。短冊の他、投網飾りや、提灯飾り、輪飾りなどは1年生による力作です。皆の願いがかないますように…

まだ、7月も始めの時期というのに、毎日熱中症警戒アラートが発表されるほどの暑さが続いています。学校ではこまめな水分補給や適度な休憩、エアコンの適切な利用、活動する場所の暑さ指数の計測など、児童の熱中症を防ぐための対策を行っていますが、気分が悪くなったり、だるさを訴えたりする児童が増えてきました。暑い時は疲れがたまりやすい時期でもあります。いつも以上に、睡眠を十分にとる(早寝・早起き)、食事をしっかりとる(特に朝ごはん)、ゲームやスマホ利用の時間を減らすことなどを心がけ、毎日を健康に過ごせるとよよいでしょう。

第1回 リサイクル活動

6月29日(土)

本日、第1回リサイクル活動を実施しました。昨日の大雨により、グラウンドの状態がよくなかっため、急遽、校内の動線を変更しての回収としました。搬入にお越しいただいた方には、慣れないルートにご不便をおかけしましたが、皆様のご理解・ご協力により、無事に終了することができました。ご協力いただいた全ての皆様に、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

栄養教諭による学校訪問(給食の時間)

6月11日(火)

今日は、栄養教諭の 里見康弘先生 が来校され、各クラスの給食の配膳や喫食の様子を見たり、配膳室の状況の確認をしたりしてくださいました。また、1年生には「エプロンシアター」を通して、好き嫌いをせず、バランスよく食べること、特に野菜をしっかり摂ることの大切さを教えてくださいました。エプロンの色々な仕掛けに、児童も楽しみながら学ぶことができました。

第46回 香取郡市PTA連絡協議会バレーボール大会

6月8日(土)

本日、香取市民体育館を会場に、香取郡市連絡協議会バレーボール大会が開かれ、わらびが丘小チームは、佐原中学校と香取小学校と対戦しました。応援には、選手のご家族や、PTA本部役員、学校職員も駆けつけ、大変盛り上がりました。

5月13日に結団式を行ってから今日まで、女性部長やキャプテンを中心に、選手、役員が一致団結して頑張ってきました。昨夜も学校の体育館に集まり、練習を行いました。皆さん、仕事や家事、育児などで忙しい中、時間をやりくりしながら活動を続けるのは、とても大変だったと思います。

今日の試合には惜しくも負けてしまいましたが、互いに声を掛け合い、カバーし合うチームワークの良さはピカイチでした。どんなピンチの時も、前向きな言葉が飛び交い、最後まであきらめずに頑張るお母さん方の姿に、心から感動しました。

皆さん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。

心肺蘇生法講習会(教職員)

6月6日(木)

来週から始まる水泳指導に備えて、教職員対象の心肺蘇生法講習会を実施しました。講師は今年も、日本赤十字社千葉県支部救急法指導員 加瀬秀樹先生にお越しいただきました。加瀬先生からは、主に学校において想定される具体的な場面を設定しながら、実践的な内容のご指導をいただきました。第一発見者としてとるべき行動、他の職員との連携の仕方、近くにいる子ども達への対応の仕方など、職員一人一人が自分事としてしっかり考えながら、実習を通して学びました。また、今回は、児童の誤嚥事故が起きた場合の救急法も合わせてご指導いただき、訓練用の人形を使って実践しました。

本日の講習を受け、改めて危険は身近なところに潜んでいることに気づくことができました。これからも今日学んだことを肝に銘じ、気持ちを引き締めて教育活動を進めていきたいと思います。

第1回学校評議員会

6月4日(火)

今日は、第1回学校評議員会を開催しました。始めに、全クラスの授業を参観していただき、感想をうかがったところ、「どのクラスも落ち着いて学習に向かっている」「先生の話を集中して聞いている」と答えてくださいました。一生懸命に考えたり、発表したりしている姿がたくさん見られました。日頃の児童の頑張りをほめていただき大変うれしかったです。一方、授業中の姿勢に課題があるとのご指摘もありました。良い姿勢で学習することは、学力向上のためにも不可欠です。これからも「グー・ペタ・ピン・サ」の合言葉で、全校で改善に取り組んでいきます。

授業参観後の会議では、地域と連携した活動の推進について、学校施設の整備について、学校教育と家庭教育の役割について、学力向上についてなど、様々な視点から貴重なご意見をいただきました。今後の学校運営に生かし、よりよい学校づくりにつなげていきたいと思います。

役目を終えた桜の木

6月4日(火)

校地西、道路側の角に大きな桜の木がありました。今年の春もきれいに花を咲かせ、写真の背景にも一役かっていました。しかし、2日(日)に、とうとう幹の中ほどから折れてしまいました。どうやら中が空洞になり、だいぶ弱っていたようです。このままでは、いつ完全に折れて道路に倒れてしまうか分からないので、昨日(3日水)、業者の方に伐採をお願いしました。直径は太いところで5~60cmほどもあるので、伐採は、重機も入る大がかりなものでした。安全を第一に考えれば伐採せざるを得なかったとはいえ、長年多くの人の目を楽しませてきた、歴史ある桜の木です。心が痛みました。せめて、これまできれいな花を咲かせ、旧佐原第三中学校やわらびが丘小学校に通う子どもたちを楽しませ、道行く方の癒しとなってきたことに感謝の気持ちをもっていたいと思いました。

PTAバレー結団式

5月13日(月)

今年もPTA女性部と選手の皆さんが集まり、わらびが丘小学校PTAバレーボールチームが発足しました。今日の結団式には本部役員の皆さんも駆けつけ、激励してくださいました。練習は互いに動きを確認し合い、声を掛け合いながら進み、すでにとても良い雰囲気のチームワークが出来ています。また、大変熱の入った練習となりました。大会は6月8日(土)、会場は香取市民体育館です。応援よろしくお願いします。

職員研修の様子

4月18日(木)

今日は、職員研修として、養護教諭を講師に「食物アレルギー・エピペンの使い方」の学習会を行いました。食物アレルギーを持つ児童への学校における対応の再確認や、緊急時のシミュレーション、事例研究などを通して、児童が安全に安心して学校生活を送れるようにしていくことと、事故の未然防止に努めることなどついて、詳しく学び、気持ちを引き締めました。