文字

背景

行間

北小ニュース

日誌

2月21日(金)音楽集会

2月21日(金)音楽集会の様子をお届けします!

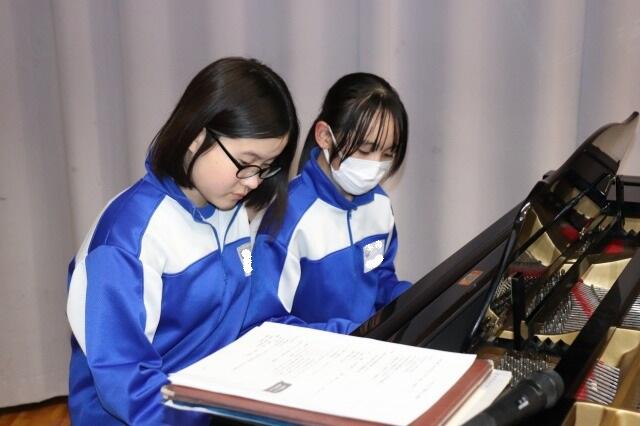

指揮と伴奏は6年生! とっても歌いやすかったですよ。

歌っているのは「雪」。ゆきやこんこ あられやこんこ・・・。

リズム遊び「3時のおやつ」です。リーダーは6年生。リーダーの「3時のおやつは?」の合図で、おやつの形をつくります。写真は、シュークリームとショートケーキ。

6年生が、リズムをとってくれます。

「3時のおやつは?」で示したリーダーのおやつは「シュークリーム」。リーダーと同じおやつのジェスチャーをしてしまったらアウト!

楽しそう!

優勝者は、6年生の2名!!

2回戦! これは、ソフトクリームですね。同じのを出しちゃだめですよ!

2回戦の優勝者!

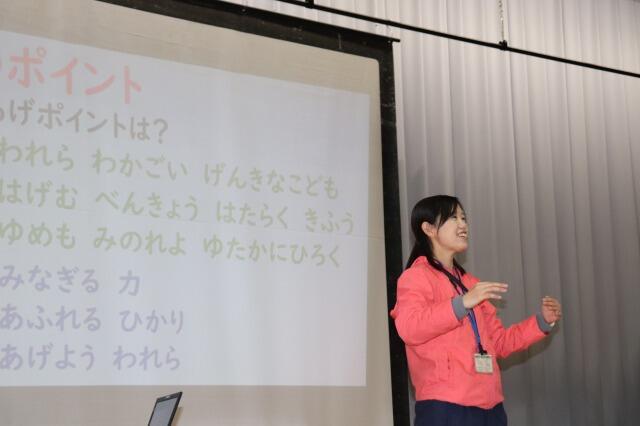

最後に、創立記念式で歌う「校歌」と「ビリーブ」。

リズム遊びで、心も体もほぐれたからか、口の開け方がさらによくなりました!

創立記念式では、警察音楽隊の演奏に合わせて歌うことができます。楽しみ!!

6年生、いつも片付けまでありがとう!!

学校の予定

バナー

外部リンク

カウンタ

5

4

0

1

4

9

4