文字

背景

行間

学校の様子

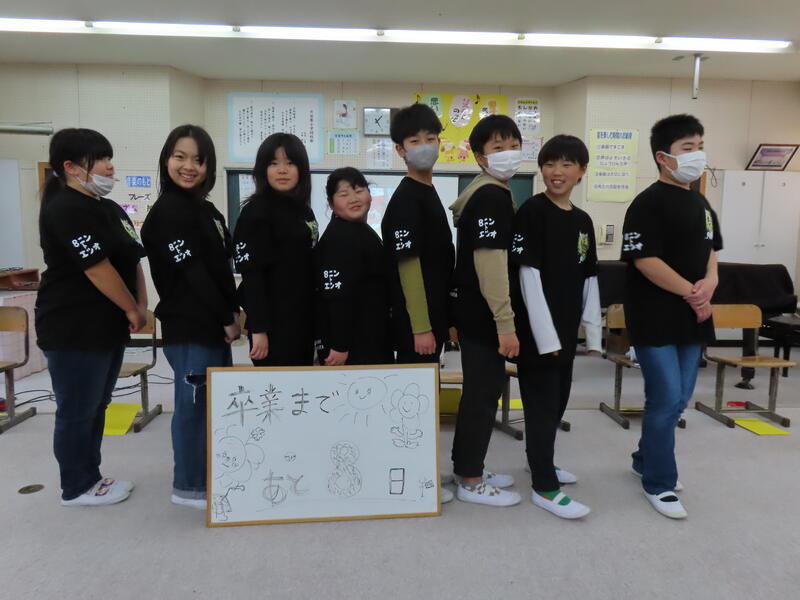

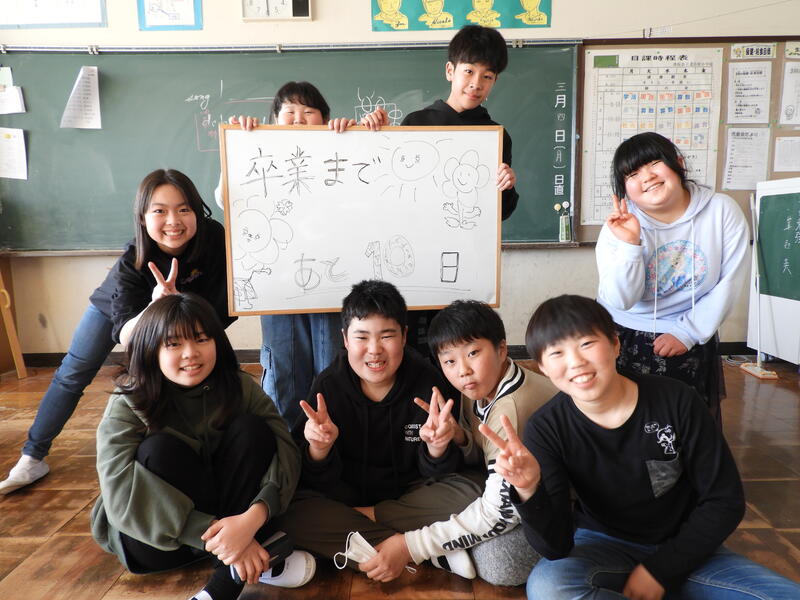

6年生から5年生に感謝のプレゼント 3月13日(水)

6年生の卒業が近づき、学校の様々な組織も5年生中心に動き始めています。今日は、6年生から先日の6年生を送る会の御礼に家庭科の学習で作った「ぞうきん」をプレゼントされました。

6年生の代表から、「これからもきれいな北佐原小学校をつくっていってください、北佐原小学校をよろしくお願いします」との挨拶がありました。5年生代表も先輩への感謝の気持ちを示し、よりよい学校にして行くことを約束しました。

6年生、卒業まであと4日!

6年生ありがとう! 親子奉仕作業 3月10日(日)

3月10日(日)、晴天の青空の下、6年生の親子で学校のために奉仕作業をしていただきました。

奉仕作業では、グラウンドの遊具のペンキ塗りをしていただきました。

午前中の寒い時間からのスタートでしたが、遊具の汚れを落とし、皆さんで丁寧に作業をしていただきました。

後輩のため、学校のためという思いは在校生、教職員一同とても有り難く思います。

6年生親子の皆さん、寒い中本当にありがとうございました。

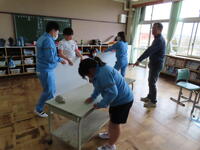

卒業式に向けて大掃除 3月11日(月)

卒業式まであと、数日となりました。先週金曜日は、卒業式に向けて大掃除をしました。卒業式の会場となる体育館は、5年生、4年生が体育館フロアの体育用具を片付けて雑巾がけ、窓拭き、掃き掃除をしました。

6年生は、これまで使ってきた教室の移動式コンテナや窓、戸の掃除をしました。

放課後は、校長先生をはじめ先生方が体育館のワックスがけを行い、来週の卒業式の会場は準備万端になってきました。

さあ、いよいよ今週からは、本格的な全校練習です。卒業式の全校児童の姿が令和5年度の北佐原小学校のすべてです。ぜひ全校みんなで最高の卒業式に・・・。

4・5年生 ピカピカの体育館にしてくれてありがとう

6年生、卒業まであと6日

感謝の気持ちを伝えよう! 「6年生を送る会」 3月8日(金)

いよいよ、6年生が卒業するまであと数日となりました。昨日は、5年生・新児童会役員が企画・計画をした6年生を送る会がありました。今までお世話になった6年生に喜んでもらいたいという願いをもった在校生で、6年生への感謝の気持ちを形にしました。

6年生入場後は、在校生からのお祝いの言葉、カルタ取りゲーム、ジェスチャーゲームと続きました。カルタ取りゲームでは、縦割り班のチーム対抗でゲームを行いました。各チームとも自分のチームの成功に喜び、拍手を送る場面が見られました。

続いてのジェスチャーゲームでは、同じくチーム対抗で、6年生が行うジェスチャーを考えました。表現運動で鍛えた豊かな個性が発揮され、大変盛り上がったゲームになりました。

会が盛り上がったところで、6年生タイムになりました。6年生から素敵なダンスのプレゼントがありました。

1番は、ステージで6年生のダンス&パフォーマンス、2番はフロアに下りて、在校生と共にダンスとなりました。在校生も大盛り上がりで、全校が表現運動で培ったスキルを見せてくれました。

最後は、在校生と卒業生で「手をつなごう」を大合唱しました。全校で大きな円を作り北佐原小が6年生のために一体となり、感動的なフィナーレでした。

最後に校長先生から、感動的な送る会になったのも、6年生が1年間、学校のリーダーとしてみんなのために頑張ってくれ誰からも「感謝の気持ち」を持ってもらえる存在であったからに他ならないこと、また、この会を企画し、運営した5年生、会場準備等5年生と共に頑張った4年生は、「新しい学校のリーダー」としてこの会を大成功させたことはこれからの自信になったと思います、とお言葉をいただきました。6年生の立派な背中を見て、学んだことを令和6年度のリーダーとして是非活かし、頑張ることを期待します。

次は、いよいよ卒業式に向けて全校がさらに1つになる時です。感謝を形にできるように頑張りましょう。ありがとう、6年生!

6年生、卒業まであと7日

PTA総会、学級懇談会 3月6日(水)

本日、PTA総会、学級懇談会を実施しました。令和5年度の事業報告と予算の決算報告、会計監査報告、令和6年度の事業計画案、会計予算案についてご審議いただき、承認を受けました。また、新年度のPTA本部役員の承認され、PTA役員の引き継ぎも行われました。

総会終了後の、学級懇談会、新旧役員引き継ぎ会でも次年度につながる貴重な御意見、御提案をいただき、令和6年度も充実した教育活動、PTA活動が期待されることと思います。これからも、北佐原小学校の児童のため、地域のため、御支援・御理解・御協力をお願い致します。本日は御来校ありがとうございました。

学年末PTA授業参観 3月6日(水)

本日は、学年末のPTA授業参観がありました。生憎の天気の中、多くの保護者の皆様にご参加いただき、どの学年の子どもたちも成長した姿を見ていただき、とても張り切って学習しているように見えました。

1年 家庭教育学級「親子ヨガ教室」

2年 算数 「まほうじん」をつくろう

3年 総合的な学習の時間 「昔へタイムスリップ」

4年 道徳「カマキリ」(ネットリテラシー)

4年 道徳「カマキリ」(個人情報について)

5年、なかよし 道徳「アップするの?」

6年 国語 「感謝を言葉に」

学年終了まで、あと3週間となりました。(6年生は2週間)保護者の皆様に温かく家を送り出していただき、子どもたちは1年間、北佐原小で元気に頑張ることができました。本当にありがとうございます。引き続き、子どもたちの成長のため、学校への御支援・御協力をお願い致します。

6年生 卒業まで、あと8日

6年生 卒業式練習 3月5日(火)

卒業式までの登校日数がいよいよ一桁となりました。6年生は時間を大切にしながら、卒業式に向けて、着々と進めています。全校での卒業式練習やその後の賞状伝達でも「さすが6年生」と思わせる、返事の大きさや動きの所作で在校生に手本を示していました。

卒業式まで、元気に毎日登校して、その凜々しい姿を在校生に見せてくれたらと思います。

卒業まで、あと9日

全校卒業式練習、賞状伝達 3月5日(火)

今日から、卒業式の全体練習が始まりました。今日の練習では、式全体の流れ、所作の確認をしました。

上学年が良いお手本を示すことで、全体として、とても集中して練習ができていたように感じます。特に5年生のリーダーシップは全校をとてもよい方向に導いてくれています。この調子で明後日の送る会も心のこもった会になることを願っています。

卒業式練習後。賞状伝達を行いました。県書き初め点、校内書き初め点、読書感想文コンクールの表彰、家庭作品展についての伝達でした。

賞状伝達でも、6年生の短く歯切れの良い返事が体育館に響き、6年生の立派な姿はここでもよきお手本となっていました。

6年 卒業式練習スタート 3月5日(火)

3月も2週目になりました。6年生は、昨日から卒業式の練習が始まりました。始めの練習では、式の際の礼儀作法、卒業証書の受け方の確認をしました。

広い体育館には、6年生8名だけでの練習と言うこともあり、とてもピーンと張り詰めた空気で真剣に練習をしていました。

練習後半は、卒業の歌の確認を中心に行いました。

1回目の練習でしたが、しっかりと声が出て、6年生の意気込みを感じる姿でした。卒業まであと10日。今日からは、在校生も一緒の練習も始まります。最後までリーダーとしての風格をもって日々の生活に励んでもらえたらと思います。

卒業まで、あと10日

5年 総合的な学習の時間 「送る会をプロデュース」 3月1日(金)

いよいよ、卒業のカウントダウンが始まった6年生に感謝を伝えるべく、5年生がプロジェクトを開始しています。5年生は、「新リーダー」として、どのようにしたら、全校で「感謝の気持ち」を伝えられるのかを考え、議論しています。リーダーとして頑張ってきた6年生の背中を一番近くで見てきた5年生。きっと6年生に思いが届く、企画を進めて、全校を動かしてくれていると思います。

6年生を送る会は、来週7日(木)を予定しています。6年生に思いが届くように5年生「プロデュース」をお願いしますよ。

6年 総合的な学習の時間「夢に向かって」 3月1日(金)

北佐原小学校のリーダー6年生。8人の6年生は今年度、学校のリーダーとして、いつも先頭に立って頑張ってくれました。1年生を迎える会、運動会、音楽会、陸上大会、体育科公開研究会、マラソン大会、とびとびオリンピック。いつもそこには、6年生の凛々しい姿がありました。

6年生は、これまでを振り返り、将来何を目指したいのか?そのために、何を頑張っていくのか、総合的な学習の時間でキャリア教育を行いました。

6年生は、これからの進路について、参考となる図書やタブレットを使って、真剣に今、将来の自分のことを考えていました。

いよいよ新たな目標をもって巣立っていく6年生。残りの学校生活もあとわずかとなりました。1日、1日を大切に頑張ってほしいと思います。

ありがとう、我らがリーダー6年生!

6年生、卒業まであと11日

読み聞かせ(最終)1年間ありがとうございました 3月1日(金)

いよいよ、3月がスタートしました。1年のまとめの月です。今月は、6年生を送る会、そして学校のリーダー6年生の卒業式、在校生最終日に行う修了式があります。全校68名が全員揃って過ごせる日もあとわずかとなりました。

さて、令和5年度の読み聞かせ活動は本日が最終日でした。読み聞かせボランティアの大堀さん、栗山さん、坂本さんには、本日、4年、2年、6年で読み聞かせをしていただきました。

1,3、5年生には、ひまわり担任、1年担任、3年担任が入り、心に残る物語を紹介してくれました。

読み聞かせ活動を通じて、本を読む、聞くことで本来体験していないことでも知ったり、体験したかのような理解をすることができます。子どもたちは、1年間でたくさんの本と出会い、学びがあったことと思います。また、「話し手の方を向いて話を聞ける」というのは、非認知スキルである「聞く力」、「集中して取り組む力」の育成になります。生き生きと話し手の方を向き、話を聞く北佐原っ子の様子を見ると、読み聞かせの大切さを痛感します。

3名の読み聞かせボランティアの皆様には、読み聞かせを通じて、子どもたちにたくさんの力を育んでいただきました。大堀さん、栗山さん、坂本さん本当にありがとうございました。

4年図画工作 木版画「自分の好きな物語」 2月28日(水)

4年生は、図画工作の最後の単元で木版画に取り組んでいます。今日の学習では、白「彫る部分」、黒「残す部分」を意識して、彫り進めようと学習に取り組みました。

担任から彫り方のポイントについて、説明を受け、その後、彫り進めました。

丁寧に彫刻刀を使いながら、真剣な表情で自分がイメージした世界を彫り進める姿が印象的でした。

1年外国語活動 1年間のまとめ 2月28日(水)

1年生の外国語活動は、今日が今年度最後の活動でした。

これまで学習した「数字の数え方」、「色の表現の仕方」、「健康状態の表現」などをチャンツや歌を交え、楽しく活動しました。

後半は、2人組でアルファベットカードを取る活動をしました。しっかりと耳を澄まし、発音を聞きながら、懸命にカードをとる1年生が印象的でした。

第4回PTA理事会 2月28日(水)

先週22日、本年度のまとめとなる第4回PTA理事会を開催しました。今回の理事会では、総務部、環境・校外指導部、保健体育部、本部の4つの専門部が1年間のPTA活動を振り返り、成果と課題を共有しました。

今年度は、コロナ禍以前の行事も再開し、行事の精選をしながらも、PTAの皆様とは連携できた1年となりました。今年度開催したリサイクル活動では、北佐原まちづくり協議会の皆様に御協力をいただき、スムーズな開催ができました。今、文部科学省から求められている、地域との連携、「地域とともにある学校づくり」の推進を目指し、これからも保護者の皆様、地域の皆様と連携しPTA活動、学校の教育活動を進められたらと思います。PTA理事の皆様、貴重な意見ありがとうございました。

学習のまとめ頑張っています 「月例テスト」 2月21日(水)

今月末に千葉県標準学力検査を控え、どの学年もまとめの学習に励んでいます。

昨日、今日は国語、算数の月例テストに取り組みました。1週間後の学力検査に向けてさらに頑張れるように学校でも指導をしていきますので、御家庭でも御支援・御協力をお願いします。

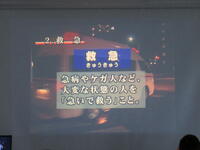

3年校外学習 「消防署見学」 学ぼう!災害救助、防災の大切さ 2月21日(水)

「気をつけ、消防署に行ってきます。」元気な声を響かせ、3年生は本日、校外学習で消防署の見学をしました。

消防署では、はじめに映像で消防署の4つの役割と消防署職員の日常の業務について学びました。命に関わる災害の現場から、火災が起きないようにするための予防の活動、初期消火をするための方法を学ぶ市民向けの研修会の開催など幅広い業務を学びました。

映像視聴後、消防署業務に関すること、香取市で多い火事の種類、署員の業務でつらかったこと、うれしかったこと、出動以外の仕事などについて質問しました。

説明後、施設をまわり、署員の皆さんの生活を学びました。24時間体制で働いているという話では、「大変だけど、みんなのために働いてくれてすごい」、「出動に備え、たくさん筋トレをしていてびっくりした」、「仮眠からすぐに着替えて出動できるようにしている事には驚いた」、「香取市や香取郡で救急の状況がすぐに分かる司令室はすごい」など3年生から率直な意見がたくさん聞かれました。

最後に、訓練の様子、特殊車両を見学しました。救助に向かう際の着替え、装着の訓練では、スピードの速さに度肝を抜かれ、また救急車の説明では、実際に乗車し、内部の説明をたくさん聞かせていただきました。

その後、はしご車、ポンプ車、化学車、支援車、水上救援用のボートなどを見せていただきました。最大約200メートルのホームの長さ、重さ、支援車の大きさを見学し、終了となりました。たくさんの学びがあり「百聞は一見にしかず」の通り、有意義な見学となりました。消防署の皆様、本当にありがとうございました。

2年連続決勝進出! 大熱戦!チーム北佐原大活躍 青少年のつどい綱引き大会 2月17日(土)

2月17日(土)、香取市民体育館。香取郡市23のチームが参加し、令和5年度青少年のつどい綱引き大会が開催されました。北佐原小学校は昨年度6年生主体のチームで見事優勝し、ディフェンディングチャンピオンとして参加しました。今年度は、6年主体の6年生・5年生チーム「α 北佐原」、5年生の「北佐原5」、4年生の「やる気 元気 根気」の3チームが参加しました。

どの小学校のチームも6年生主体で、力強く、勢いがあるところが多かったのですが、チーム北佐原の3チームは、チームのモットーとして大切にしてきた「いい姿勢」、「挨拶・礼儀」の2点を大切に約1ヶ月半の練習を発揮し、予選リーグで快勝を重ねました。

予選リーグでは、「α 北佐原」 3戦全勝。「北佐原5」2勝1敗。「やる気 本気 根気」2勝1敗、という結果でした。各リーグの第1位チームが決勝トーナメントに進出するというルールで、「α 北佐原」は見事決勝進出を果たしました。惜しくも「北佐原5」、「やる気 本気 根気」は決勝トーナメント進出とはなりませんでした。しかし、各チームが6年生主体のチームの中、2勝を挙げたことは大きな成果として、来年につながると確信しました。5年生、4年生本当によく頑張りました。素晴らしい戦い振り見事でした。

決勝トーナメントでは、「チーム北佐原」が一丸となり、5年生、4年生の応援を中心に、指導者の青少年相談員の皆様、保護者の皆様の暖かく熱い応援団が「α 北佐原」を応援しました。6年生を主体とした「α 北佐原」の底力と粘り強さ、そして強力な応援の後押しも大きな力となり、見事、準々決勝、準決勝を勝ち上がり、見事2年連続の決勝進出を果たしました。

6年生のリーダーが決勝戦への士気を高めるために、5年生、4年生、青少年相談員の指導者の皆様、保護者の皆様、校長先生、応援の先生も一緒になり、大きな大きな円陣を組み、決勝戦を迎えました。

最高の心の準備が出来たところで決勝戦を迎えました、準決勝での反省から若干、腰が高くなりかけていた点、引き始めの勢いの確認を指導者が行い、決勝の舞台に上がりました。

決勝戦では、体格で勝る相手チームにしぶとく粘り、相手の引く勢いを止めるよう全力で引きましたが、1回戦は、惜しくも敗れました。しかし、ここであきらめる「α 北佐原」ではありません。少しの時間で修正を確認し、2回戦に挑みました。

1回戦同様、相手の強力な引きがありましたが、チーム北佐原の強力な応援と6年生の意地で1回戦以上の粘りを見せましたが、わずかに力が及びませんでした。しかし、「α 北佐原」は準優勝チームとして立派に戦う姿勢、礼儀、子ども、保護者が一体となった連帯感、優勝チームに引けを取らない本当に凜々しい姿を見せてくれました。

最後に青少年相談員の皆様、監督、校長先生からお話をいただき、今日の大会を締めくくりました。北佐原小児童の有志による大会参加でしたが、大会に向けて自分たちが大切にすべきこと「挨拶・礼儀」、「しっかりとした姿勢での引き」という目標を持って頑張った姿はとても凜々しい姿でした。他校や教育委員会の皆様にも児童の頑張りを称えていただき、子どもたちにとってとても有意義な大会参加となりました。α 北佐原の皆さん、準優勝おめでとうございます。「北佐原5」、「やる気 本気 根気」先輩に負けない立派な態度、見事でした。

これまで、活動を指導してくださった青少年相談員の皆様、子どもたちが元気に頑張れるように大いに励まし支えてくださった保護者の皆様、本当にありがとうございました。素晴らしい連携・協力の姿に「チーム北佐原小学校」の素晴らしさを実感した半日でした。

ワンポイント避難訓練(地震) 2月15日(木)

本日、午前中地震を想定した避難訓練を実施しました。今回の訓練は、休み時間中に場所に応じた避難を出来るようにすることを目的に実施しました。多くの児童が教室内にいたこともあり、比較的スムーズに一次避難を行うことができました。

フッ化物洗口実施 2月15日(木)

本日、4年~6年を対象に1回目のフッ化物洗口を実施しました。フッ化物洗の効果は、虫歯予防です。およそ50%前後の効果が期待されています。フッ化物により虫歯菌の働きを弱めてくれます。日常のブラッシングをしっかりと行ながら、フッ化物洗口も行い、学校として虫歯予防を進めていきたいと思います。