文字

背景

行間

学校の様子

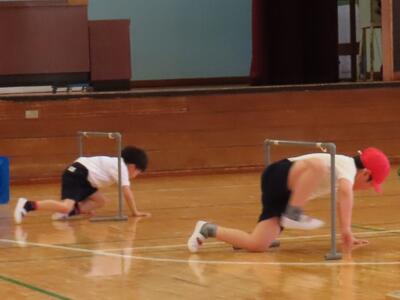

1・2年体育 走・跳の運動遊び 「学習発表会」 5月23日(木)

今日は、学習のまとめとして、「陸上運動発表会」をしました。いつも学習している「ジグザグコース」、「ハードルくぐり・ジャンプコース」、「ミニハードルダッシュコース」の3つのコースに分かれ、練習を行い、本番に備えました。

3回の練習を終え、いよいよ本番を迎えました。2年生を中心に「頑張れ」の声援が聞こえると、走る子どもたちは、良い意味での緊張感をもって、コースを全力でっけて行きました。2年生のスピード感あふれる走りに大きな拍手をする1年生。みんなが陸上大会のように真剣かつ自信たっぷりの笑顔で走り切っていました。

最後の感想発表では、家でも走る練習をするようになった、▢さんの走りがかっこよかった、2年生の〇〇さんの跳び方がよかった、早くくぐれるようになったなど、技能、態度、協力や感謝など様々な気づきができるようになりました。話の聞き方、姿勢も学習前よりも格段に成長し、実りある学習になったことを実感しました。

交通安全教室 2~6年 5月23日(木)

今週月曜日、2年生~6年生を対象にした交通安全教室を実施しました。残念ながら、雨天のため、香取警察署の皆様に、実演を交えた講話をしていただきました。

香取警察署、北佐原駐在の皆様には、「千葉県自転車安全利用のルール ちばサイクルルール」の資料をもとに、千葉県の小学生の交通事故現状、自転車点検の仕方について講話いただきました。5、6月が小学生にかかわる事故が多いこと、自転車点検の合言葉「ブタハシャベル」は子どもたちにも理解しやすいフレーズでしっかりと記憶に残ったことと思います。

講話の後には、児童会長が代表として、北佐原小交通事故ゼロ宣言を行い、6年代表児童とともに全校で警察署の皆様に御礼を言いました。交通事故ゼロ、安全な自転車運転を心掛け、生活していきます、香取警察署の皆様、御指導ありがとうございました。

「御協力ありがとうございました」 第1回PTAリサイクル活動 5月18日(土)

爽やかな陽気と心地よい風がある中、第1回PTAリサイクル活動を実施しました。今回も昨年度秋のリサイクル活動に続き、北佐原まちづくり協議会の皆様のお力を借りて、活動をしました。

約2時間の活動でしたが、北佐原地区総出でリサイクル用品を運んでいただき、大きな成果を得ることができました。

これからも地域の皆様にお力を借り、「地域とともにある北佐原小学校」として、ッ区家庭、地域の皆様と連携・協力して学校運営を進めたいと思います。

PTAの皆様、地域の皆様、北佐原まちづくり協議会の皆様、御協力ありがとうございました。子どもたちの教育活動に有効に活用させていただきます。次回は11月30日(土)です。次回も御協力お願いいたします。

1・2年 校外学習に行って来ました。 5月17日(金)

絶好の校外学習日和に恵まれ、1・2年生は、校外学習で茨城県稲敷市にあるイバライドに行きました。

今回の学習では、3つのめあてを決めて学習をしました。

1 イバライドを見学し、見聞を深める。

2 バスの乗降、見学の仕方など、正しい集団行動ができる。

3 約束を守って、楽しく見学したり、仲良く遊んだりしてグループの交流を深める。

でした。

今回の学習では、2年生はリーダーとして1年生をまとめたり、お世話をしたりと1学年先輩として範を示すことができました。1年生は、入学して1ヶ月半、小学生らしい集団での過ごし方、ルールを守ることができるようになり、この学習でもその姿が見られました。集団での活動を通して、約束・ルールの守り方、友達との協力の方法なども学べとても有意義な学習になりました。家庭・地域でも公共のマナーを守り、地域の一員として活動できることを楽しみにしています。

3・4年体育 多様な動きをつくる運動 5月17日(金)

昨日の午後から、運動しやすい陽気に戻り、今日の体育は外で運動をしました。

3・4年の体育では、「多様な動きをつくる運動」に取り組んでいます。今日の運動は、「力試しの運動」と「用具を操作する運動」をしました。

グラウンド内の7つの固定遊具を使い、走力、筋力、投力、持久力を高めました。

たくさん汗をかき、息を切らしながらも、子どもたちの表情からは笑みが漏れ、運動量の多い種目に満足しているように見えました。

学習指導要領体育編では、「豊かなスポーツライフの実現」、「学習したことを実生活、実社会において生かすことを重視する」ことが明言されています。「運動の習慣化」、「体力の向上」をめざし、運動しやすいこの時期にたくさん運動習慣を付け、運動に親しむ子どもたちに成長してほしいと思います。

6年家庭科 いためるおかずづくり 5月16日(木)

6年生の家庭科の学習では、今年度に入って初めて調理実習を行いました。今日は「卵をいためてつくろう」という学習課題で、6年生は「スクランブルエッグ」、「オムレツ」、「いり卵」の3種類に分かれ、調理をしました。

調味料の加減を十分に考えながら、作る様子は、楽しさの中に真剣に頑張る姿が見られました。

味付けも上手にできたようで、おいしそうに食事をしていました。

学校で学んだことを家庭でもどんどん活かして、積極的に家事を行う習慣作りにつながればと期待しています。

1・2年 体育 走・跳の運動遊び 5月16日(木)

今週から、1・2年生の体育では、走・跳の運動遊びが始まりました。この運動では、全力で走ること、方向を変えて、素早く走ること、障害物を避けて(跳び越す、くぐる)走る運動をしています。

コツをつかみ、だんだん成功する回数、スピードが上がっているのが徐々に分かると歓声や喜びの声も聞こえるようになってきました。

運動の技能に加え、「協力すること」、「仲間を認めること」、「運動を工夫すること」も課題に入れて取り組んでいます。代表児童が師範の運動をするときには、「頑張れ」の温かい声や、大きな拍手が聞かれ、規範意識の醸成にも繋がって、学習効率もどんどん上がっています。来週までこの運動に取り組みます。ご家庭でも、休みの日には、走る、投げる、跳ぶ運動、またこれから学習する、なわとびや鉄棒運動に親しんでもらえたらと思います。御協力をお願いします。

5・6年 陸上運動 5月14日(火)

5月中旬になり、夏の陽気を感じる季節になりました。5・6年生の体育では、陸上運動に取り組みました。短距離走では、様々な種類のスタートを経験し、運動になれるのに四苦八苦する様子もありましたが、さすが、高学年、徐々にコツをつかみ、素早いスタートができるようになっていました。

小学校の段階では、様々な種類の運動に触れ、体の動かし方のバリエーションを増やしたり、あらゆる箇所の関節の可動域を広げ、できる運動の種類を広げる時期です。今年もいろいろな運動に触れ、運動の楽しさを味わってほしいと思います。

R6 クラブ活動スタート! 5月16日(木)

今週月曜日から令和6年度のクラブ活動が始まりました。今回、1回目の活動は、1年間の活動計画、役員決めを行いました。今年のクラブは、スポーツクラブ、クラフトクラブ、室内ゲームクラブです。

興味のあるクラブで異学年の仲間と実りある活動になることを期待しています。

「保護者の皆様ありがとうございました」 第1回奉仕作業 5月10日(金)

10日(金)は心地よい風が吹き、好天に恵まれ、第1回の奉仕作業がありました。当日は、お忙しい中、多くの保護者の皆様にご参会いただき、児童や教職員だけでは整備できない校舎周りやグラウンド周辺除草作業、溝掃除等をしていただきました。

始めの会では、環境・校外部長さん、校長先生から挨拶をいただき、全校で保護者の皆さんにご挨拶をした後、作業に入りました。児童は6年生を中心に、保護者の皆さんに刈っていただいた草を集めたり、除草作業をしたりとみんなで学校のために全力で汗を流して活動しました。集まったお父さん達は、子どもたちだけではできない学校裏の溝掃除を懸命に進めてくださいました。

約1時間の作業で学校周りは本当にきれいになり、子どもたちもますます運動や遊びに励むことができる環境が整いました。

また、時間内でできなかったグラウンド奥、プール周り、校舎奥の草刈りは有志の皆様に時間を延長して刈っていただきました。本当にありがとうございます。

暑い中、保護者の皆様には、長時間にわたり美化作業本当にありがとうございました。子どもたちも皆様が必死に子どもたち、学校のために作業してくださる姿を見て、感謝の気持ち、地域、学校に貢献することの大切さを学ばせていただいていると実感します。皆様の支えに感謝し、これからも地域ともにある学校作りを推進していきたいと思います。

改めて、保護者の皆様本当にありがとうございました。

3年 社会科 「学区探検」 5月10日(金)

3年生は、9日に予定していた学区探検が雨のため延期となり、本日10日(金)学校周辺の探検をしました。

今日の学習は、社会科「わたしたちのまちと市」の学習として、学校周辺の建物や地形の様子を調べることをめあてに学習しました。

全国版の教科書との比較や同じ千葉県内の都市部の様子との比較を行い、自分たちの住む香取市北佐原地区の様子をつかむことができたようでした。3年生の社会科は、フィールドワークが多くあり、見学を通してたくさんの学びが醸成されます。たくさんの事に興味を持って、香取市や北佐原地区のことを深く知り、郷土愛あふれる子どもたちに生長してほしいと願います。

ICT機器を使った授業 5月9日(木)

今年度も、ICT機器を使った授業の支援のため、香取市教育委員会からICT支援員の方が月に1回来て下さいます。今日は、1回目の学習で、総合的な学習の時間や社会科の学習で機器を使って学習をしました。

4年 社会科「千葉県について調べよう」

3年 総合的な学習の時間「プレゼンテーションソフト」を使ってみよう。

6年 総合的な学習の時間「鎌倉を調べよう」

2年生活科 野菜の大きくなるひみつの発見 5月8日(水)

2年生の生活科では、「野菜のひみつ発見」の学習が始まりました。今日は、野菜を植えるための準備をしました。1年生の時に学びを発展させ、今年は、1人、1人が自分の育てたい野菜を決め、栽培をしていきます。

野菜の栽培を通して、葉や茎、生長の特徴をたくさん発見し、実りある学習になることを期待します。

1・2年 体育 ボールを使った運動遊び 5月9日(水)

1・2年生の体育の学習では、ボールを使った運動をしています。今週は「ボール投げ」を学習しました。①体を大きくひねること、②勢いよく腕を振り下ろすことをポイントにして、どの子もターゲットとなる壁に向かって練習をしました。

体を大きくひねって投げられるようになりました。

素早い腕の振りで、勢いよく投げられました。

今週は投げ方の基礎を学習しましたが、休み時間や家庭に帰ってからも練習することで、投力は非悪的に伸びます。毎年行っている体力テストでも、千葉県全体で「投力」は課題になっています。ぜひ休みの日には、御家庭でもボール運動に親しんでいただけたらと思います。

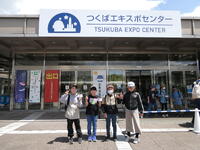

5年校外学習 筑波山、つくばエキスポセンター 5月2日(木)

早朝まで雨が降り、今日の校外学習は雨プランかなあと引率教員は若干の心配をしていましたが、予定通り5年校外学習は2つの場所で見学を実施しました。

7時40分「校外学習に行ってきます。」と元気に職員室の先生方に挨拶し、5年生一行は筑波山を目指しました。

筑波山に到着し、早速ロープウェイへ。高所から眼下を見下ろした景色はとても広大で子どもたちも「わー、きれい」、「すごい、高くて怖いけど」といった率直な言葉が聞けました。

その後、わずかの時間ですが、登山を行い、日頃やらない山登りを経験でき大変な中にも登った充実感を得ることができたようでした。

その後、つくばエキスポセンターへ移動しました。科学技術を駆使した体験型ゲームや科学の秘密を体験するパビリオンがたくさんあり、子どもたちは、体と頭を使って楽しい時間を過ごしました。

今回の学習を通じて、理科や自然に関する興味が高まったのは勿論、助け合って山を登ったり、時間を計算してパビリオンを回り、互いの意見を聞き合い、みんなが楽しく学習できる工夫をすることができました。有意義な学習を経験し、みんな満足した学習にすることができました。

【偉大な科学者達の功績】あまり時間が無かったので少しだけ紹介します。

6年 租税教室 5月2日(木)

本日、3校時6年生を対象に租税教室を実施しました。今日は佐原税務署の2名の職員の方に来ていただき、税金ついて学習しました。始めに税金の種類と税金の使い道について学習しました。自分たちも消費者として税金を納めていることを確認することができました。また、税金の使い道と税金のない世界の学習では、税金の必要性を切実に感じたことと思います。

学習の最後に佐原税務署の方から、「税金は絶対に必要な物ですが、税金の使い道を決めるのは、国会、県議会、市議会なので、どのように大切な税金が使われているかは興味を持って知るようにしてください」との大切な言葉をいただきました。6年生も数年後には、成人を迎え、選挙権や公民としての権利を得ます。政治や税のあり方について、6年生の社会科を通じてしっかり学んでいけたらと思います。

授業後に「1億円の札束のレプリカ」を持って写真撮影をしました。税務署の皆様、本当にありがとうございました。

1年 交通安全教室 5月1日(水)

昨日4月30日(火)は、1年生を対象とした交通安全教室を実施しました。雨が心配されましたが、実施の少し前に雨も上がりました。講師として、交通安全協会北佐原支会の皆様、香取警察署生活安全課、北佐原駐在、新島駐在の皆様にお越しいただき、道路の安全な歩き方を学習しました。

道路に出る前に香取警察署の皆様から3つの確認をご指導いただきました。

その後、グラウンドの模擬道路で、歩き方の確認、車が道路にある場合の注意の仕方を確認しました。

注意事項の確認後、道路での実践練習をしました。校内でできていたことも、道路に出てしまうと忘れてしまったり、確認が不十分な部分があったりすることにも気付くことができました。

学んだことを生かして、安全に交通事故ゼロの生活ができるように北佐原児童全員が励んでいきたいと思います。香取警察署の皆様、交通安全協会の皆様、ご指導ありがとうございました。

R6 学年始めPTA集会、授業参観、学級懇談会、引き渡し訓練 4月26日(金)

昨日25日(木)、令和6年度 学年始めPTA集会、授業参観、学級懇談会、引き渡し訓練を開催しました。当日はお忙しい中、多くの保護者の皆様にお集まりいただき、本当にありがとうございました。前日からの雨も上がり、授業参観前には、非常時に備えた引き渡し訓練を実施しました。

引き渡し訓練の様子

その後、各教室で、授業参観を行いました。

6年、なかよし6年 道徳「食べ残されたえびのなみだ」

なかよし5年 自立活動「朝の会・帰りの会を成功させよう」

5年、ひまわり学級 社会「世界の中の日本の国土」

4年 社会「都道府県を知ろう」

3年 図工「ふわふわ空気 つんでつなげて」

2年 道徳「およげない りすさん」

1年 国語「みつけてはなそう はなしをつなごう」

授業参観後は、地区別集会、PTA集会、学級懇談会を実施しました。地区別集会では、地区代表さんを中心に交通安全指導の役割分担について話し合いました。全体会では、PTA会長から今年度のPTA活動への協力・支援の充実の依頼、校長からは本年度の学校教育の方針と今年度の目指す児童像「進んで①挨拶をする、②学校・学級をよくする、③学習する」の説明、自転車による事故防止、交通安全についての話がありました。

最後に各学級で学級懇談会、1年生は家庭教育学級の開級式がありました。保護者の皆様と年度初めに直接意見交換、情報共有することができました。

本日は、子どもたちの教育の更なる推進のために大変有意義な時間となりました。令和6年度の本校の子どもたちの健やかな成長のため、どうぞご協力をお願いします。御来校ありがとうございました。

5年総合 お米プロジェクト 4月24日(水)

5年生の総合的な学習の時間では、社会科の学習の「農業とくらし」と関連して、地元の基幹産業でもある、米作りについて学習をします。

今回の学習では、米作りの前に、米作りについて知るため、いくつかのプロジェクトに分かれ、調べ学習を始めました。

今回の調べ学習では、お米の種類、お米に付く害虫について、米作りで使う作業機械などについて調べています。

今年のお米作りでは、「田んぼの先生」として、髙橋さんにご協力をいただきます。昨日は田んぼの土入れの測量のため、夕方来校していただき、機械を使って調べていただきました。髙橋さんのお力をお借りしながら、お米について、深く知る学習活動につながることを期待します。髙橋さんご協力ありがとうございます。

1・2年体育 「ボールを使った運動遊び」 4月24日(水)

「やったー。」、「先生、できました。」体育館では、子どもたちの元気な声が響き、ボールに親しむ姿が多く見られました。

1年生は、入学して2週間、学校生活にも少しずつ慣れてきて、体育も今日で3回目でしたが、運動の楽しさをつかみかけているように見えました。2年生は、お兄さん、お姉さんとして、運動のやり方を見せてくれたり、準備運動を進めたり、運動のお手本を見せたり、お手伝いをしたりと先輩としての役割を果たしています。

今回の学習では、ボールを使って、「投げる」、「とる」、「2人で協力してボールを動かす」ことを学習しました。

今日は、運動の種類を知ること、やり方を知ることを目指しました。ちょっと難しい運動には、何度も何度も夢中になってトライし、たくさん汗をかいて、全力で運動できているようでした。

2人組の運動では、連係プレーでボールパスができました。

1年生を迎える会 4月22日(月)

4月も下旬となりました。今日は、児童会が企画・運営をする「1年生を迎える会」がありました。

始めに1年生の自己紹介の後、「猛獣狩りゲーム」をしました。上の学年のお兄さん、お姉さんが優しく1年生をグループに入れ、ゲームも盛り上がりました。グループごとに自己紹介を行い、1年生にやさしく教える2、3年生も印象的でした。

次の貨物列車では、全校、先生方も入り、大じゃんけん大会になりました。2回戦とも1年生がチャンピオンになりました。

最後の〇❌ゲームでは、学校に関するクイズや児童会が少し前に話したことからクイズが出題され、「聞く力」を問われるユニークな問題が出されました。どの児童からも満面の笑みが見られ、1年生も大喜びできた会になりました。

どの学年もがんばっています! 4月19日(金)

学校生活がスタートし、2週間が経ちました。どの学年も新しい学年に進級し、とてもはりきって学校生活を送っています。来週25日(木)の授業参観でも子どもたちの学習の様子を参観していただけることを楽しみにしています。

5・6年 体育「体つくり運動」の様子

3・4年 体育「走・跳の運動」の様子

第1回PTA理事会 4月18日(木)

18日、第1回目となるPTA理事会を開催しました。年間の行事予定、PTA行事について確認し、役員の選出、年間の分担について協議しました。PTA役員の皆様を中心としたPTAの皆様との協力で今年度も子どもたちの活動が充実できるように教職員も頑張っていきます。

避難訓練 4月12日(金)

「訓練、訓練、避難訓練 一次避難をしなさい」校内放送と共に、子どもたちは真剣な表情で一次避難を行い、静かに聞き耳を立てながら、放送を聞きました。

本日の訓練では、震度5強の地震を想定し、2次避難も実施しました。学年の隊形から地区ごとに並び替える確認も実施しました。

避難の約束「お・か・し・も」を全校で確認しました。この1年、全国各地で強い地震が発生し、油断できない状況が続いています。本校では、全員が自分の身は自分で守る「自助」を意識して避難をさせています。日常生活のあらゆる場面でも「自分でできる」がとても大切になります。

25日(木)にも引き渡し訓練を実施します。家庭と学校、地域が連携して、災害対策ができるように協力を進めたいと思います。

令和6年度 入学式 4月9日(火)

北佐原小学校では、3月に8名の6年生が本校を巣立ち、今日から新しく1

0名の新入生を迎えることになりました。今日はあいにくの天気ですが、10名のピカピカの1年生は、元気に入学式を迎えました。

入学式では、香取市教育委員会木内英子様、PTA会長様をはじめ13名の来賓の皆様にご出席をいただき入学式を実施できました。

在校生も児童会、6年生を中心に1年生の入学を心待ちにしていました。今日から全校児童70名が揃い、令和6年度の北佐原小がスタートします。校長先生のお話にもあった「進んで」を大切に一人一人が成長してくれればと思います。

令和6年度スタート 着任式、始業式 4月8日(月)

年度末に5名の先生方をお送りしましたが、令和6年度は新たに7名の先生方をお迎えし新しい年をスタートすることができました。6年代表のあいさつでは、北佐原小、北佐原地区の特徴と先生方を心待ちにしていたことを伝え、新しい先生方もとても喜んでいらっしゃる様子が見られました。

着任式、始業式ともに、子どもたちは卒業式の時のような凜々しい姿で、式に臨めており、令和6年度がとてもよいスタートをきれているように感じました。

始業式では、校長先生から、今年大切にしたい3つの「進んで」のお話がありました。①進んで自分を高めるために努力をする。(勉強、運動、生活)、②進んで自分が所属する組織をよりよくする。(学校、学級、委員会、掃除グループ、部活動等)、③進んであいさつをする。(学校でできていることを家庭や地域で、友達の親や地域のお世話になっている人にも進んで行う。)の3つです。

何事にも前向きで頑張り屋の多い、北佐原小の子どもたちなので、是非3つの「進んで」を大切にして、より立派にステップアップしてほしいと思います。

6年代表のあいさつでは、全校のお手本となる6年生をめざすこと、学習が難しくなるのでしっかり予習復習をがんばりたい、という目標が聞かれました。

新しい年度を迎え、子どもたち、職員共に「進んで」何事も頑張れるように尽力していきます。

今日の学級開きの様子

6年生の様子

5年生の様子

4年生の様子

3年生の様子

2年生の様子

「5名の先生方お世話になりました。」 令和5年度 離任式 3月31日(日)

春は出会いと別れの季節です。令和5年度末をもって5名の先生方が本校を去ることになりました。

今週28日(木)は、5名の先生方とのお別れの式、離任式がありました。5名の先生方には、本校で勤めた期間は違いますが、北佐原の子どもたち、保護者の皆様、地域の皆様と共によりよい教育の実践のため、子どもたちのためを考え、常に尽力していただきました。

始めに校長先生から、転出される先生方のこれまでの本校での功績と転任先等の紹介をしていただきました。

その後5名の転出する先生方から挨拶をいただきました。どの先生方からも、聞かれた言葉は、北佐原の子どもたちの「素直さ」、「挨拶の丁寧さ」、「前向きに行事に取り組む姿勢」の素晴らしさのお話でした。転出される先生方との学び、保護者の皆様の多大なご支援で今日の北佐原小児童の立派な姿になっているのだなあと推察しました。また、各先生方からは、新任地での抱負とこれからの北佐原小児童、学校の活躍を期待するお言葉をいただきました。

先生方との最後のお別れでは、大きな拍手と心からの感謝の言葉が飛び交うお見送りとなりました。先生方が本校に残してくださった功績を強く感じた時間でした。

5名の先生方、本当にありがとうございました。

新任地でのご活躍を祈念致します。

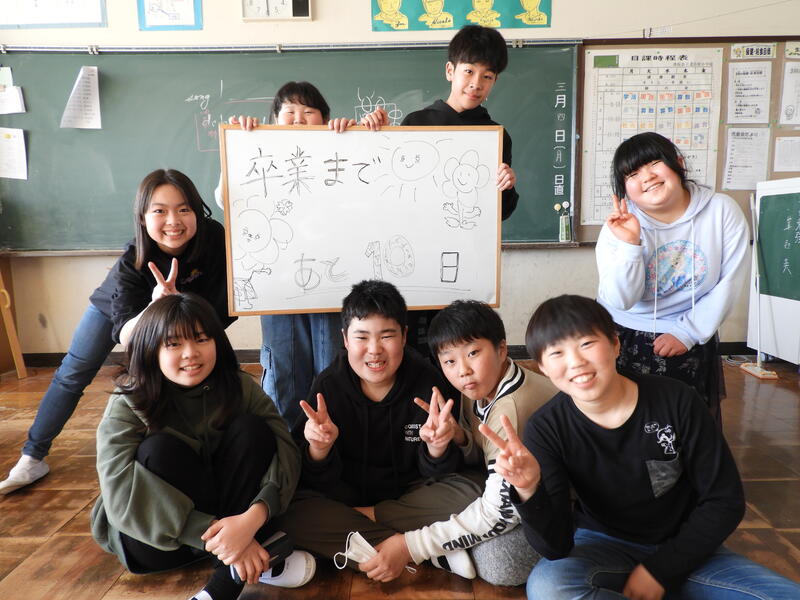

6年生ありがとう。 令和5年度 卒業証書授与式 3月19日(火)

これまで北佐原小を支えてきてくれた6年生。今日は6年生の卒業式。全校で今までの感謝の気持ちを伝えるために、今日の日を迎えました。

9時30分、厳粛な雰囲気で卒業生8名は入場。小学校生活最後の日をかみしめるように入場し着席しました。

本日の式は、香取市長様をはじめ14名の来賓の皆様をお招きし、本校のリーダーの晴れ姿をご覧いただきました。

卒業証書授与では、体育館いっぱいに響くしっかりとした声で返事し、卒業証書も立派な姿で校長先生からいただきました。

その後の来賓の皆様からの温かい言葉や在校生からの送別の言葉は、6年生がこの北佐原小学校で頑張ってきたことに敬意を表し、無限の可能性をもった未来へ羽ばたいていってほしいという願いが込められた素敵な言葉でした。

6年生のお別れの言葉は一人一人、6年間のうれしさ、喜び、幸せな思い出が全力で伝わるものでした。また、お別れの歌も8名とは思えない、声量と素敵なハーモニーが体育館を包み、本校が誇る素晴らしい最高学年児童であったと誰もが感じました。

卒業式が終わり、6年生を見送る在校生は、大きな存在がいなくなる寂しさもありましたが、笑顔で感謝も気持ちを込めて送り出している印象をもちました。

ありがとう、6年生!これからも輝いてください。

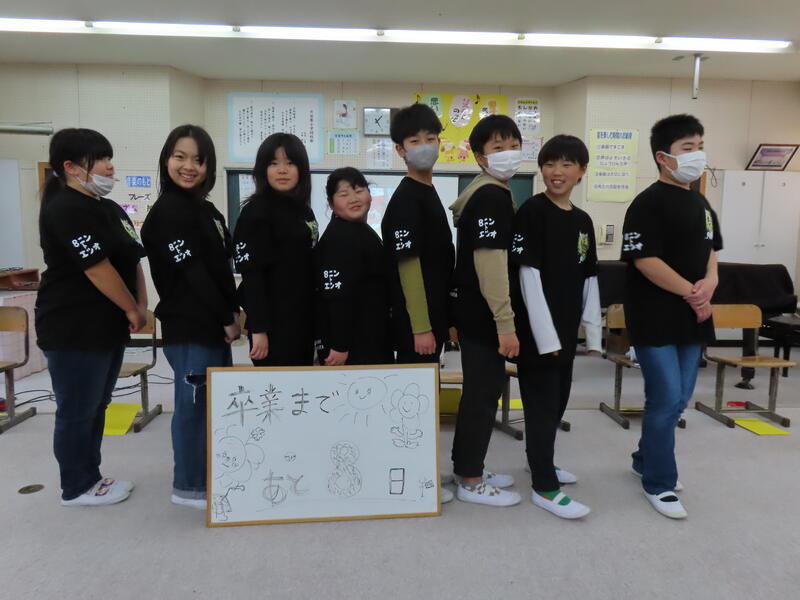

卒業式予行練習 3月14日(木)

卒業式まで、いよいよ1週間をきりました。昨日は、卒業式と同様の流れで練習をする卒業式予行練習を行いました。在校生は、卒業生への感謝の気持ちを態度で示し、最高の姿で送り出したいという願いをもって練習をしてきました。卒業生入場での6年生の凜とした姿に良い意味での緊張感も高まり、厳かな雰囲気で練習は進みました。

全校の前で初めて行う卒業証書授与では、6年生の真剣な眼差しとすっと伸びた身体に最高学年としての自覚と6年間の教育課程が修了することの実感がみなぎっている感じが伝わりました。

この後のお別れの歌でも8人の歌唱とは思えない、迫力と声量のある歌声を体育館に響かせました。6年生の晴れ舞台まであと4日。全校児童68名が揃って6年生の門出をお祝いしたいと切に願います。

6年生から5年生に感謝のプレゼント 3月13日(水)

6年生の卒業が近づき、学校の様々な組織も5年生中心に動き始めています。今日は、6年生から先日の6年生を送る会の御礼に家庭科の学習で作った「ぞうきん」をプレゼントされました。

6年生の代表から、「これからもきれいな北佐原小学校をつくっていってください、北佐原小学校をよろしくお願いします」との挨拶がありました。5年生代表も先輩への感謝の気持ちを示し、よりよい学校にして行くことを約束しました。

6年生、卒業まであと4日!

6年生ありがとう! 親子奉仕作業 3月10日(日)

3月10日(日)、晴天の青空の下、6年生の親子で学校のために奉仕作業をしていただきました。

奉仕作業では、グラウンドの遊具のペンキ塗りをしていただきました。

午前中の寒い時間からのスタートでしたが、遊具の汚れを落とし、皆さんで丁寧に作業をしていただきました。

後輩のため、学校のためという思いは在校生、教職員一同とても有り難く思います。

6年生親子の皆さん、寒い中本当にありがとうございました。

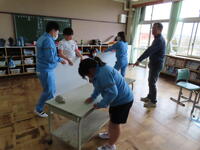

卒業式に向けて大掃除 3月11日(月)

卒業式まであと、数日となりました。先週金曜日は、卒業式に向けて大掃除をしました。卒業式の会場となる体育館は、5年生、4年生が体育館フロアの体育用具を片付けて雑巾がけ、窓拭き、掃き掃除をしました。

6年生は、これまで使ってきた教室の移動式コンテナや窓、戸の掃除をしました。

放課後は、校長先生をはじめ先生方が体育館のワックスがけを行い、来週の卒業式の会場は準備万端になってきました。

さあ、いよいよ今週からは、本格的な全校練習です。卒業式の全校児童の姿が令和5年度の北佐原小学校のすべてです。ぜひ全校みんなで最高の卒業式に・・・。

4・5年生 ピカピカの体育館にしてくれてありがとう

6年生、卒業まであと6日

感謝の気持ちを伝えよう! 「6年生を送る会」 3月8日(金)

いよいよ、6年生が卒業するまであと数日となりました。昨日は、5年生・新児童会役員が企画・計画をした6年生を送る会がありました。今までお世話になった6年生に喜んでもらいたいという願いをもった在校生で、6年生への感謝の気持ちを形にしました。

6年生入場後は、在校生からのお祝いの言葉、カルタ取りゲーム、ジェスチャーゲームと続きました。カルタ取りゲームでは、縦割り班のチーム対抗でゲームを行いました。各チームとも自分のチームの成功に喜び、拍手を送る場面が見られました。

続いてのジェスチャーゲームでは、同じくチーム対抗で、6年生が行うジェスチャーを考えました。表現運動で鍛えた豊かな個性が発揮され、大変盛り上がったゲームになりました。

会が盛り上がったところで、6年生タイムになりました。6年生から素敵なダンスのプレゼントがありました。

1番は、ステージで6年生のダンス&パフォーマンス、2番はフロアに下りて、在校生と共にダンスとなりました。在校生も大盛り上がりで、全校が表現運動で培ったスキルを見せてくれました。

最後は、在校生と卒業生で「手をつなごう」を大合唱しました。全校で大きな円を作り北佐原小が6年生のために一体となり、感動的なフィナーレでした。

最後に校長先生から、感動的な送る会になったのも、6年生が1年間、学校のリーダーとしてみんなのために頑張ってくれ誰からも「感謝の気持ち」を持ってもらえる存在であったからに他ならないこと、また、この会を企画し、運営した5年生、会場準備等5年生と共に頑張った4年生は、「新しい学校のリーダー」としてこの会を大成功させたことはこれからの自信になったと思います、とお言葉をいただきました。6年生の立派な背中を見て、学んだことを令和6年度のリーダーとして是非活かし、頑張ることを期待します。

次は、いよいよ卒業式に向けて全校がさらに1つになる時です。感謝を形にできるように頑張りましょう。ありがとう、6年生!

6年生、卒業まであと7日

PTA総会、学級懇談会 3月6日(水)

本日、PTA総会、学級懇談会を実施しました。令和5年度の事業報告と予算の決算報告、会計監査報告、令和6年度の事業計画案、会計予算案についてご審議いただき、承認を受けました。また、新年度のPTA本部役員の承認され、PTA役員の引き継ぎも行われました。

総会終了後の、学級懇談会、新旧役員引き継ぎ会でも次年度につながる貴重な御意見、御提案をいただき、令和6年度も充実した教育活動、PTA活動が期待されることと思います。これからも、北佐原小学校の児童のため、地域のため、御支援・御理解・御協力をお願い致します。本日は御来校ありがとうございました。

学年末PTA授業参観 3月6日(水)

本日は、学年末のPTA授業参観がありました。生憎の天気の中、多くの保護者の皆様にご参加いただき、どの学年の子どもたちも成長した姿を見ていただき、とても張り切って学習しているように見えました。

1年 家庭教育学級「親子ヨガ教室」

2年 算数 「まほうじん」をつくろう

3年 総合的な学習の時間 「昔へタイムスリップ」

4年 道徳「カマキリ」(ネットリテラシー)

4年 道徳「カマキリ」(個人情報について)

5年、なかよし 道徳「アップするの?」

6年 国語 「感謝を言葉に」

学年終了まで、あと3週間となりました。(6年生は2週間)保護者の皆様に温かく家を送り出していただき、子どもたちは1年間、北佐原小で元気に頑張ることができました。本当にありがとうございます。引き続き、子どもたちの成長のため、学校への御支援・御協力をお願い致します。

6年生 卒業まで、あと8日

6年生 卒業式練習 3月5日(火)

卒業式までの登校日数がいよいよ一桁となりました。6年生は時間を大切にしながら、卒業式に向けて、着々と進めています。全校での卒業式練習やその後の賞状伝達でも「さすが6年生」と思わせる、返事の大きさや動きの所作で在校生に手本を示していました。

卒業式まで、元気に毎日登校して、その凜々しい姿を在校生に見せてくれたらと思います。

卒業まで、あと9日

全校卒業式練習、賞状伝達 3月5日(火)

今日から、卒業式の全体練習が始まりました。今日の練習では、式全体の流れ、所作の確認をしました。

上学年が良いお手本を示すことで、全体として、とても集中して練習ができていたように感じます。特に5年生のリーダーシップは全校をとてもよい方向に導いてくれています。この調子で明後日の送る会も心のこもった会になることを願っています。

卒業式練習後。賞状伝達を行いました。県書き初め点、校内書き初め点、読書感想文コンクールの表彰、家庭作品展についての伝達でした。

賞状伝達でも、6年生の短く歯切れの良い返事が体育館に響き、6年生の立派な姿はここでもよきお手本となっていました。

6年 卒業式練習スタート 3月5日(火)

3月も2週目になりました。6年生は、昨日から卒業式の練習が始まりました。始めの練習では、式の際の礼儀作法、卒業証書の受け方の確認をしました。

広い体育館には、6年生8名だけでの練習と言うこともあり、とてもピーンと張り詰めた空気で真剣に練習をしていました。

練習後半は、卒業の歌の確認を中心に行いました。

1回目の練習でしたが、しっかりと声が出て、6年生の意気込みを感じる姿でした。卒業まであと10日。今日からは、在校生も一緒の練習も始まります。最後までリーダーとしての風格をもって日々の生活に励んでもらえたらと思います。

卒業まで、あと10日

5年 総合的な学習の時間 「送る会をプロデュース」 3月1日(金)

いよいよ、卒業のカウントダウンが始まった6年生に感謝を伝えるべく、5年生がプロジェクトを開始しています。5年生は、「新リーダー」として、どのようにしたら、全校で「感謝の気持ち」を伝えられるのかを考え、議論しています。リーダーとして頑張ってきた6年生の背中を一番近くで見てきた5年生。きっと6年生に思いが届く、企画を進めて、全校を動かしてくれていると思います。

6年生を送る会は、来週7日(木)を予定しています。6年生に思いが届くように5年生「プロデュース」をお願いしますよ。

6年 総合的な学習の時間「夢に向かって」 3月1日(金)

北佐原小学校のリーダー6年生。8人の6年生は今年度、学校のリーダーとして、いつも先頭に立って頑張ってくれました。1年生を迎える会、運動会、音楽会、陸上大会、体育科公開研究会、マラソン大会、とびとびオリンピック。いつもそこには、6年生の凛々しい姿がありました。

6年生は、これまでを振り返り、将来何を目指したいのか?そのために、何を頑張っていくのか、総合的な学習の時間でキャリア教育を行いました。

6年生は、これからの進路について、参考となる図書やタブレットを使って、真剣に今、将来の自分のことを考えていました。

いよいよ新たな目標をもって巣立っていく6年生。残りの学校生活もあとわずかとなりました。1日、1日を大切に頑張ってほしいと思います。

ありがとう、我らがリーダー6年生!

6年生、卒業まであと11日

読み聞かせ(最終)1年間ありがとうございました 3月1日(金)

いよいよ、3月がスタートしました。1年のまとめの月です。今月は、6年生を送る会、そして学校のリーダー6年生の卒業式、在校生最終日に行う修了式があります。全校68名が全員揃って過ごせる日もあとわずかとなりました。

さて、令和5年度の読み聞かせ活動は本日が最終日でした。読み聞かせボランティアの大堀さん、栗山さん、坂本さんには、本日、4年、2年、6年で読み聞かせをしていただきました。

1,3、5年生には、ひまわり担任、1年担任、3年担任が入り、心に残る物語を紹介してくれました。

読み聞かせ活動を通じて、本を読む、聞くことで本来体験していないことでも知ったり、体験したかのような理解をすることができます。子どもたちは、1年間でたくさんの本と出会い、学びがあったことと思います。また、「話し手の方を向いて話を聞ける」というのは、非認知スキルである「聞く力」、「集中して取り組む力」の育成になります。生き生きと話し手の方を向き、話を聞く北佐原っ子の様子を見ると、読み聞かせの大切さを痛感します。

3名の読み聞かせボランティアの皆様には、読み聞かせを通じて、子どもたちにたくさんの力を育んでいただきました。大堀さん、栗山さん、坂本さん本当にありがとうございました。

4年図画工作 木版画「自分の好きな物語」 2月28日(水)

4年生は、図画工作の最後の単元で木版画に取り組んでいます。今日の学習では、白「彫る部分」、黒「残す部分」を意識して、彫り進めようと学習に取り組みました。

担任から彫り方のポイントについて、説明を受け、その後、彫り進めました。

丁寧に彫刻刀を使いながら、真剣な表情で自分がイメージした世界を彫り進める姿が印象的でした。

1年外国語活動 1年間のまとめ 2月28日(水)

1年生の外国語活動は、今日が今年度最後の活動でした。

これまで学習した「数字の数え方」、「色の表現の仕方」、「健康状態の表現」などをチャンツや歌を交え、楽しく活動しました。

後半は、2人組でアルファベットカードを取る活動をしました。しっかりと耳を澄まし、発音を聞きながら、懸命にカードをとる1年生が印象的でした。

第4回PTA理事会 2月28日(水)

先週22日、本年度のまとめとなる第4回PTA理事会を開催しました。今回の理事会では、総務部、環境・校外指導部、保健体育部、本部の4つの専門部が1年間のPTA活動を振り返り、成果と課題を共有しました。

今年度は、コロナ禍以前の行事も再開し、行事の精選をしながらも、PTAの皆様とは連携できた1年となりました。今年度開催したリサイクル活動では、北佐原まちづくり協議会の皆様に御協力をいただき、スムーズな開催ができました。今、文部科学省から求められている、地域との連携、「地域とともにある学校づくり」の推進を目指し、これからも保護者の皆様、地域の皆様と連携しPTA活動、学校の教育活動を進められたらと思います。PTA理事の皆様、貴重な意見ありがとうございました。

学習のまとめ頑張っています 「月例テスト」 2月21日(水)

今月末に千葉県標準学力検査を控え、どの学年もまとめの学習に励んでいます。

昨日、今日は国語、算数の月例テストに取り組みました。1週間後の学力検査に向けてさらに頑張れるように学校でも指導をしていきますので、御家庭でも御支援・御協力をお願いします。

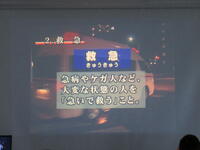

3年校外学習 「消防署見学」 学ぼう!災害救助、防災の大切さ 2月21日(水)

「気をつけ、消防署に行ってきます。」元気な声を響かせ、3年生は本日、校外学習で消防署の見学をしました。

消防署では、はじめに映像で消防署の4つの役割と消防署職員の日常の業務について学びました。命に関わる災害の現場から、火災が起きないようにするための予防の活動、初期消火をするための方法を学ぶ市民向けの研修会の開催など幅広い業務を学びました。

映像視聴後、消防署業務に関すること、香取市で多い火事の種類、署員の業務でつらかったこと、うれしかったこと、出動以外の仕事などについて質問しました。

説明後、施設をまわり、署員の皆さんの生活を学びました。24時間体制で働いているという話では、「大変だけど、みんなのために働いてくれてすごい」、「出動に備え、たくさん筋トレをしていてびっくりした」、「仮眠からすぐに着替えて出動できるようにしている事には驚いた」、「香取市や香取郡で救急の状況がすぐに分かる司令室はすごい」など3年生から率直な意見がたくさん聞かれました。

最後に、訓練の様子、特殊車両を見学しました。救助に向かう際の着替え、装着の訓練では、スピードの速さに度肝を抜かれ、また救急車の説明では、実際に乗車し、内部の説明をたくさん聞かせていただきました。

その後、はしご車、ポンプ車、化学車、支援車、水上救援用のボートなどを見せていただきました。最大約200メートルのホームの長さ、重さ、支援車の大きさを見学し、終了となりました。たくさんの学びがあり「百聞は一見にしかず」の通り、有意義な見学となりました。消防署の皆様、本当にありがとうございました。

2年連続決勝進出! 大熱戦!チーム北佐原大活躍 青少年のつどい綱引き大会 2月17日(土)

2月17日(土)、香取市民体育館。香取郡市23のチームが参加し、令和5年度青少年のつどい綱引き大会が開催されました。北佐原小学校は昨年度6年生主体のチームで見事優勝し、ディフェンディングチャンピオンとして参加しました。今年度は、6年主体の6年生・5年生チーム「α 北佐原」、5年生の「北佐原5」、4年生の「やる気 元気 根気」の3チームが参加しました。

どの小学校のチームも6年生主体で、力強く、勢いがあるところが多かったのですが、チーム北佐原の3チームは、チームのモットーとして大切にしてきた「いい姿勢」、「挨拶・礼儀」の2点を大切に約1ヶ月半の練習を発揮し、予選リーグで快勝を重ねました。

予選リーグでは、「α 北佐原」 3戦全勝。「北佐原5」2勝1敗。「やる気 本気 根気」2勝1敗、という結果でした。各リーグの第1位チームが決勝トーナメントに進出するというルールで、「α 北佐原」は見事決勝進出を果たしました。惜しくも「北佐原5」、「やる気 本気 根気」は決勝トーナメント進出とはなりませんでした。しかし、各チームが6年生主体のチームの中、2勝を挙げたことは大きな成果として、来年につながると確信しました。5年生、4年生本当によく頑張りました。素晴らしい戦い振り見事でした。

決勝トーナメントでは、「チーム北佐原」が一丸となり、5年生、4年生の応援を中心に、指導者の青少年相談員の皆様、保護者の皆様の暖かく熱い応援団が「α 北佐原」を応援しました。6年生を主体とした「α 北佐原」の底力と粘り強さ、そして強力な応援の後押しも大きな力となり、見事、準々決勝、準決勝を勝ち上がり、見事2年連続の決勝進出を果たしました。

6年生のリーダーが決勝戦への士気を高めるために、5年生、4年生、青少年相談員の指導者の皆様、保護者の皆様、校長先生、応援の先生も一緒になり、大きな大きな円陣を組み、決勝戦を迎えました。

最高の心の準備が出来たところで決勝戦を迎えました、準決勝での反省から若干、腰が高くなりかけていた点、引き始めの勢いの確認を指導者が行い、決勝の舞台に上がりました。

決勝戦では、体格で勝る相手チームにしぶとく粘り、相手の引く勢いを止めるよう全力で引きましたが、1回戦は、惜しくも敗れました。しかし、ここであきらめる「α 北佐原」ではありません。少しの時間で修正を確認し、2回戦に挑みました。

1回戦同様、相手の強力な引きがありましたが、チーム北佐原の強力な応援と6年生の意地で1回戦以上の粘りを見せましたが、わずかに力が及びませんでした。しかし、「α 北佐原」は準優勝チームとして立派に戦う姿勢、礼儀、子ども、保護者が一体となった連帯感、優勝チームに引けを取らない本当に凜々しい姿を見せてくれました。

最後に青少年相談員の皆様、監督、校長先生からお話をいただき、今日の大会を締めくくりました。北佐原小児童の有志による大会参加でしたが、大会に向けて自分たちが大切にすべきこと「挨拶・礼儀」、「しっかりとした姿勢での引き」という目標を持って頑張った姿はとても凜々しい姿でした。他校や教育委員会の皆様にも児童の頑張りを称えていただき、子どもたちにとってとても有意義な大会参加となりました。α 北佐原の皆さん、準優勝おめでとうございます。「北佐原5」、「やる気 本気 根気」先輩に負けない立派な態度、見事でした。

これまで、活動を指導してくださった青少年相談員の皆様、子どもたちが元気に頑張れるように大いに励まし支えてくださった保護者の皆様、本当にありがとうございました。素晴らしい連携・協力の姿に「チーム北佐原小学校」の素晴らしさを実感した半日でした。

ワンポイント避難訓練(地震) 2月15日(木)

本日、午前中地震を想定した避難訓練を実施しました。今回の訓練は、休み時間中に場所に応じた避難を出来るようにすることを目的に実施しました。多くの児童が教室内にいたこともあり、比較的スムーズに一次避難を行うことができました。

フッ化物洗口実施 2月15日(木)

本日、4年~6年を対象に1回目のフッ化物洗口を実施しました。フッ化物洗の効果は、虫歯予防です。およそ50%前後の効果が期待されています。フッ化物により虫歯菌の働きを弱めてくれます。日常のブラッシングをしっかりと行ながら、フッ化物洗口も行い、学校として虫歯予防を進めていきたいと思います。

4年5年6年 青少年綱引き大会に向けて 2月13日(月)

北佐原小4年生から6年生の有志で、2月17日(土)に行われる綱引き大会に向け、練習に励んでいます。

子どもたちの練習は今回で4回目になり、青少年相談員の皆さんに御指導をいただき頑張っています。また、青少年相談員、保護者の皆さんも実践相手として対戦してくださることで子どもたちのやる気もどんどんアップしています。

また子どもチーム対保護者チームの対戦の際には、士気を高めるために円陣を組んだり、仲間同士励まし合う姿も見られ、応援に駆けつけた4年担任も、子どもたちのスポーツマンシップに関心をしていました。

いよいよ今週17日(土)が大会です。「チーム北佐原」の息の合ったチームワークで練習の成果が発揮されることを期待しています。青少年相談員の皆さん、保護者の皆さん御支援ありがとうございます。当日もどうぞよろしくお願いします。