文字

背景

行間

東っ子日誌

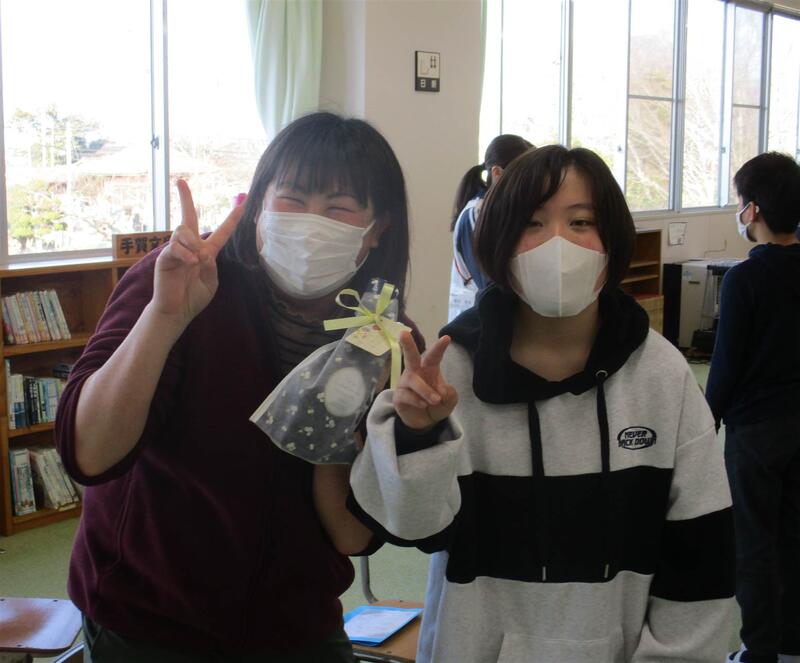

☆ありがとうの会

3月13日(水)、6年生がお世話になった先生方のために「先生方ありがとうの会」を開いてくれました。

かくれんぼやいす取りゲームをして楽しいひと時を過ごし、良い思い出を作ることができました。

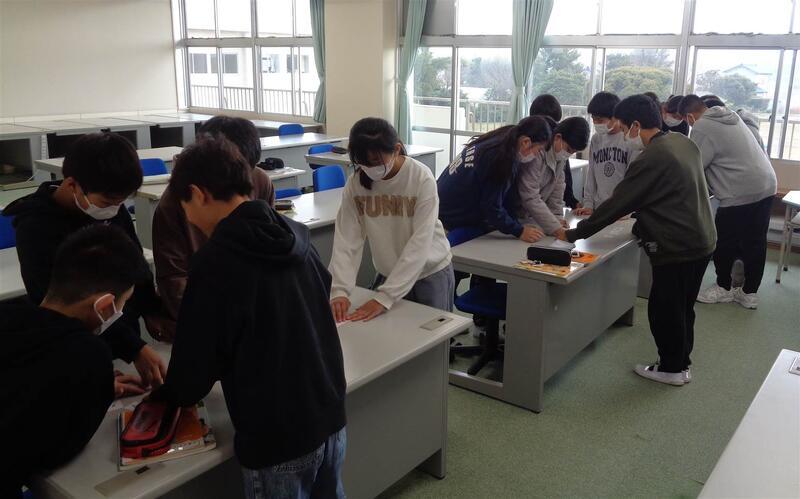

☆外国語の授業

3月12日(火)、外国語指導講師による本年度最後の授業を行いました。

聞いたり、話したりする活動のなかで、積極的に英語を使い、コミュニケーションを楽しみ、自分の気持ち等を伝えあうことができました。

1年間ありがとうございました。

☆卒業式練習

3月6日(水)から、在校生全体の卒業式練習を行っています。

7日(木)は、式歌や呼びかけの練習を行いました。

☆6年生を送る会

2月29日(木)6年生を送る会を行いました。

各学年の出し物発表など、在校生、卒業生ともに感謝の気持ちを表しながら会に参加することができました。

全校で、共通の思い出をつくることができました。

【6年生入場】

【2年生発表】

【3年生発表】

【5年生発表】

【6年生発表】

【6年生退場】

☆6年生自転車交通安全教室

2月27日(火)、森山駐在所駐在官、安全協会交通指導員、PTA校外指導員の方を講師としてお招きし、6年生自転車交通安全教室を行いました。

運転教習を通して正しい自転車の乗り方や停止の仕方を知ることができました。

中学校生活での通学に生かしていきます。

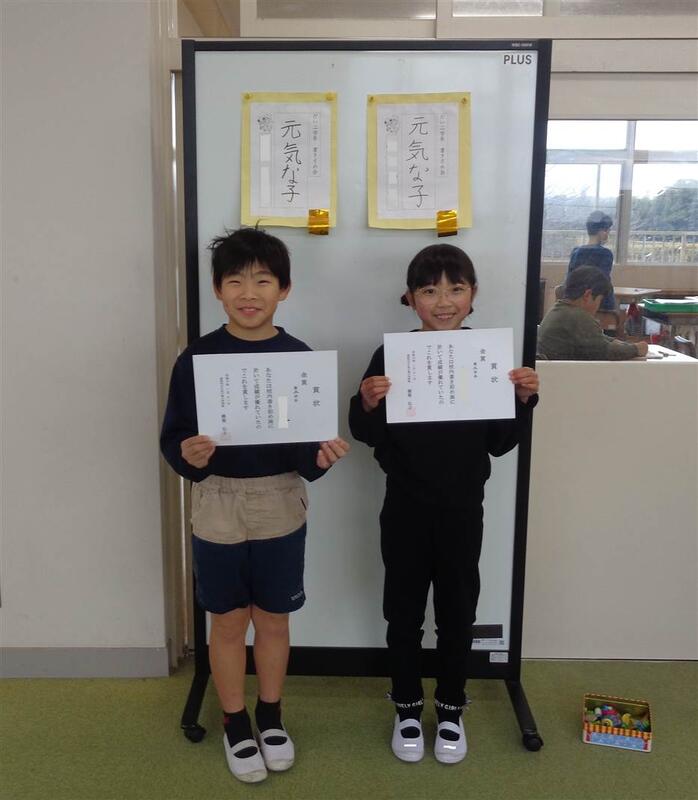

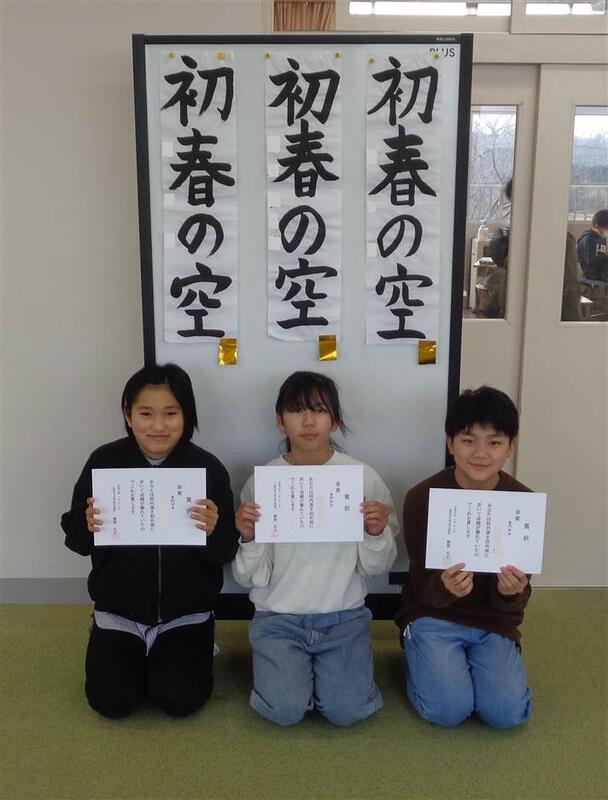

☆賞状伝達

千葉県小中高校書き初め展覧会、香取郡市小学校家庭科作品展覧会の受賞者を表彰する集会を行いました。

☆児童会役員認証式

2月19日(月)、児童会新役員の認証式を行いました。

児童会活動の中心として頑張ってくれた、旧役員のみなさんありがとうございました。

そして、新役員のみなさん、これからよろしくお願いします。

【旧役員】

【新役員】

☆学年レク③

今週は各学年、6年生とのレクレーションを計画しています。

2月15日(木)は、2年生と、田んぼドッジボールを行いました。

☆学年レク②

今週は各学年、6年生とのレクレーションを計画しています。

2月14日(水)は、3年生と、かくれんぼやバスケットボールシューティングを行いました。

☆学年レク

今週は各学年、6年生とのレクレーションを計画しています。

2月13日(火)は、5年生と、ドッジボールやふやしオニを行いました。

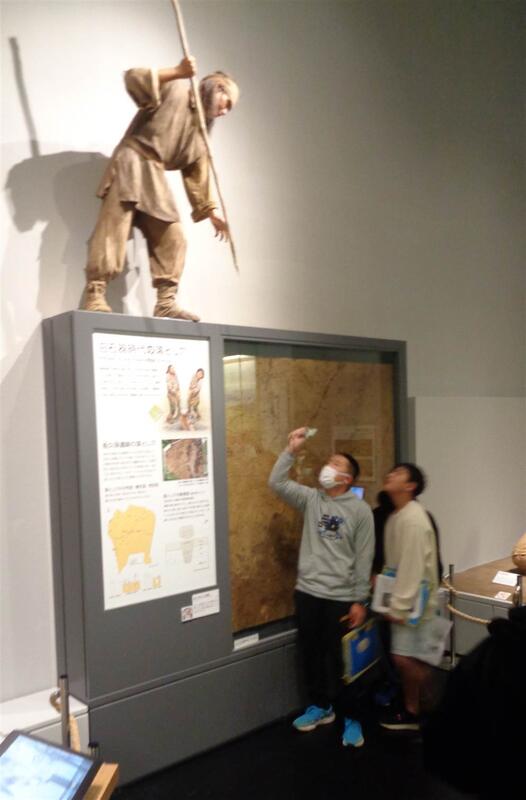

☆6年生校外学習

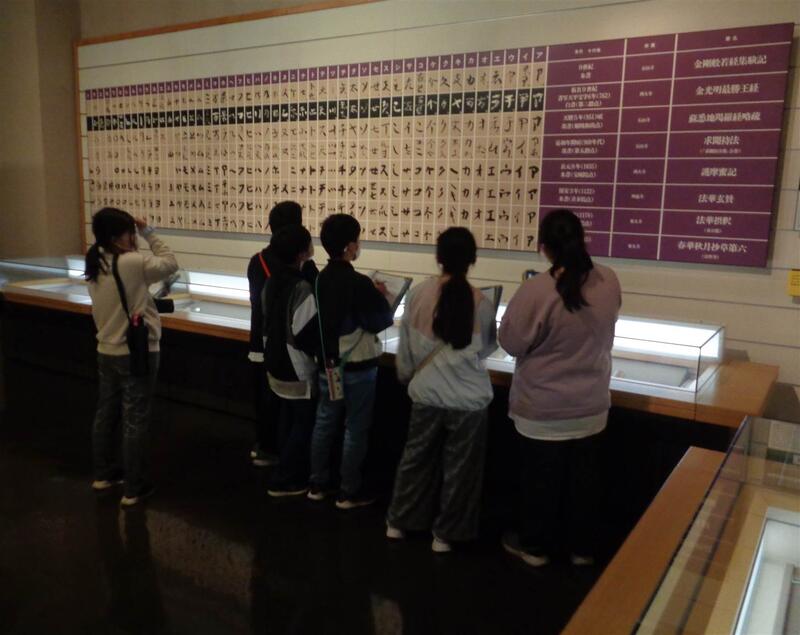

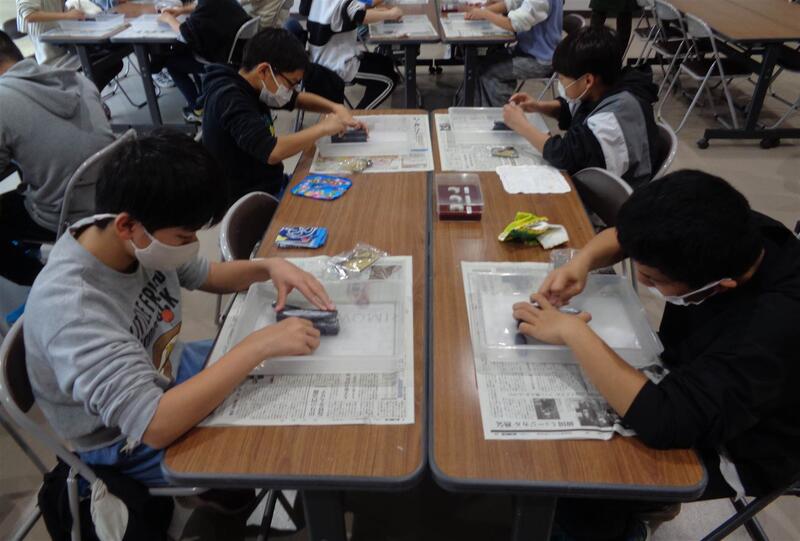

2月9日(金)6年生は、社会科で学んだことを深めるため、校外学習に行きました。

国立歴史民俗博物館では、ワークシートをもとに調べながら見学し、房総のむらでは勾玉を製作しました。

【国立歴史民俗博物館】

【房総のむら】

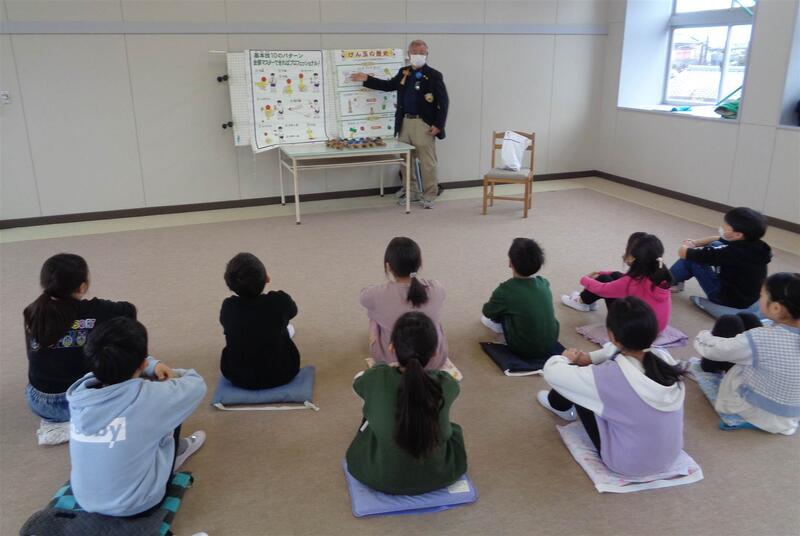

☆けん玉出前教室

2月6日(火)、社会科「変わる道具と暮らし」と総合的な学習の時間「昔にタイムスリップ」の学習で、けん玉を体験しました。

3年生とたんぽぽ学級の子どもたちは、伝統に接することができるとともに、けん玉の奥深さを実感することができました。

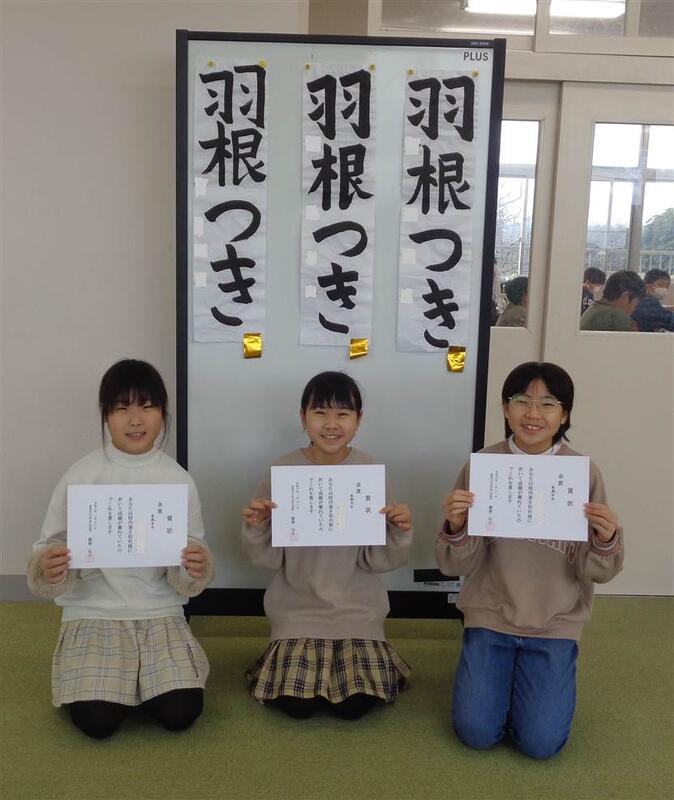

☆賞状伝達

1月31日(水)、校内書き初め展の受賞者を表彰する集会を行いました。

どの作品もこれまでの練習の成果がよく表れ、のびのびと力強く書かれていました。

☆東っ子元気集会

1月30日(火)、環境委員会の企画、運営で東っ子元気集会を行いました。

自分の心の中にいる鬼を追い払いました。

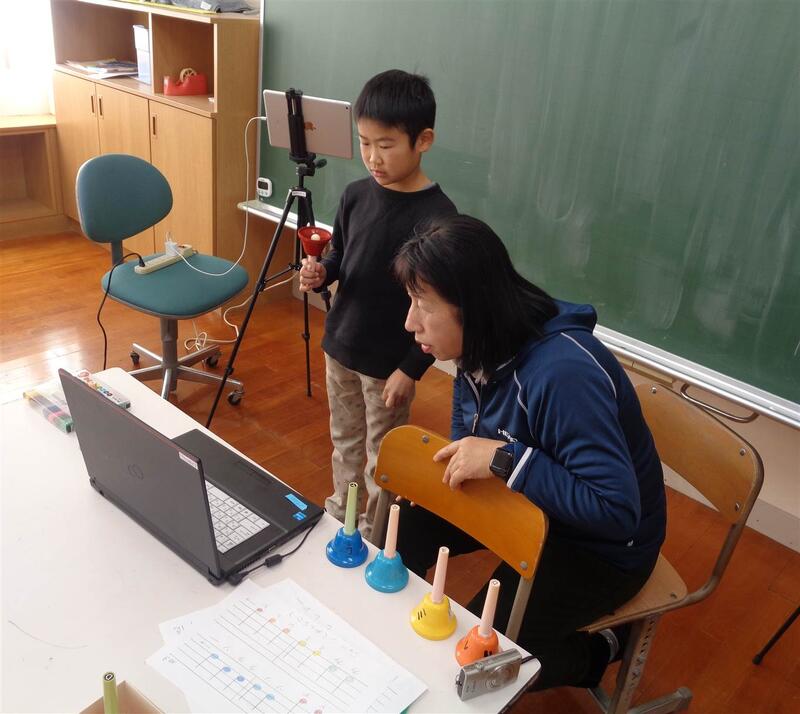

☆合同学習会に向けて

1月24日(水)、香取市東部地区特別支援学級合同学習会に向けての練習を、小見川西小学校とリモートで行いました。

さくら学級(香取市東部地区特別支援学級)の「卒業生を送る会」にむけて、歌やハンドベルの練習をすることができました。

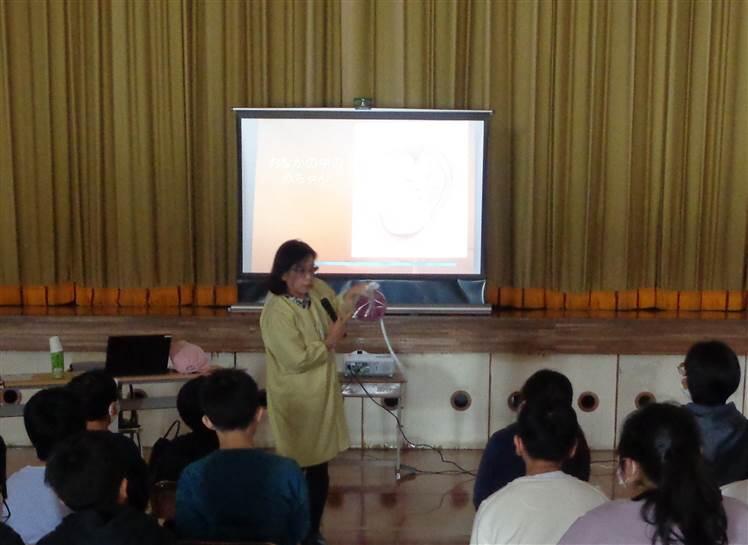

☆思春期講演会

1月19日(金)助産師の方を講師としてお招きし、5、6年生を対象として思春期講演会を開催しました。

思春期における心と体の変化(二次性徴など)、命の誕生や尊さについて助産師の立場からお話をいただきました。

保護者にもご参加いただき、親子の絆を深める内容で、とても良い機会となりました。

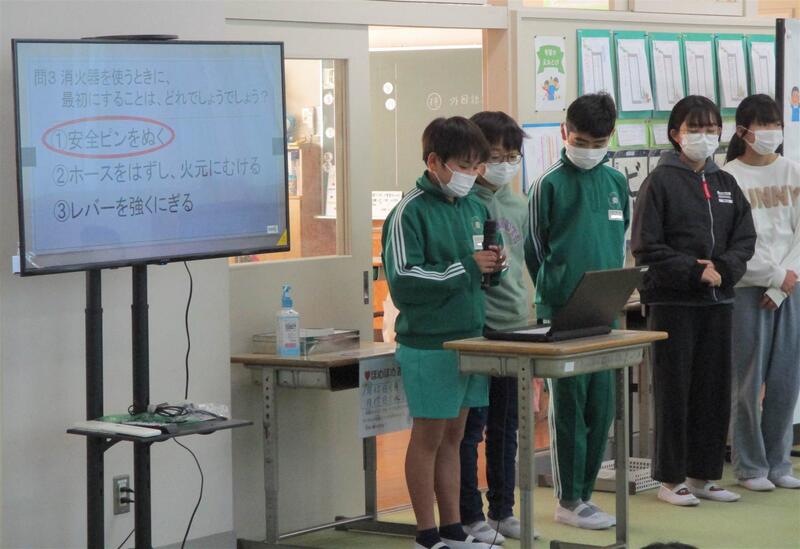

☆生活科・総合的な学習の時間等発表会

1月19日(金)学校開放参観日に、2年生は生活科、3、5、6年生は総合的な学習の時間で学習した内容について、発表会を行いました。

各教科等の授業で身に付けた「力」、「調べる力、まとめる力、伝える力」を生かして発表できました。

☆シェイクアウト訓練

1月17日(水)香取市いっせい防災訓練に参加し、シェイクアウト訓練を行いました。

地震から身を守る3つの安全行動を約1分間行う訓練を、香取市防災行政無線により実施しました。

☆東っ子元気集会

1月16日(火)日新タイムに、東っ子元気集会を行いました。

運営委員会の企画、運営で、防災のポイントをクイズ形式で確認することができました。

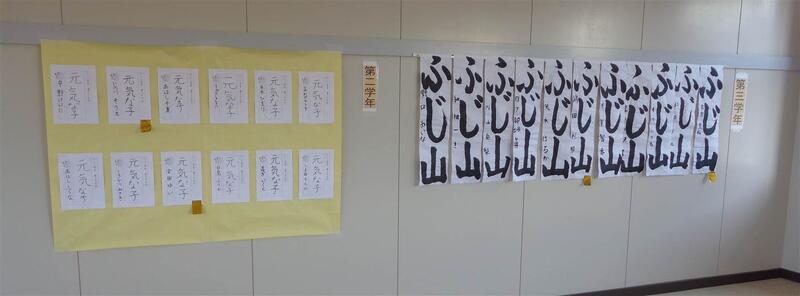

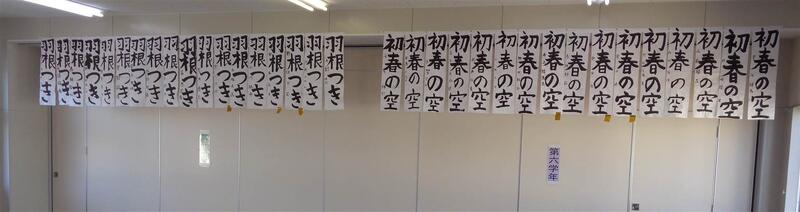

☆校内書き初め展

1月10日(水)に校内書き初め会が実施されました。

どの作品も素晴らしく、校内書き初め展の審査は、全職員で悩みに悩みました。

文字

背景

行間

「ちばっ子チャレンジ100」

(千葉県教育委員会:学習資料)

子供の学び応援サイト(文部科学省)

NHK For School(NHK)

チーてれスタディーネット

(千葉県教育委員会)

子供の運動あそび応援サイト

(スポーツ庁)

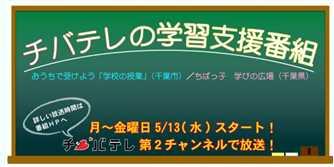

チバテレの学習支援番組

家庭での体育、保健体育の

学習コンテンツ参考例

県内トップ・プロによる家庭(室内)で出来る運動動画集