文字

背景

行間

2022年11月の記事一覧

11/12(土)アーカイブシリーズ「北小の研究」

第1回校内研究会について

~ 11月2日 授業後の研究協議会から ~

北小では、授業仮説検証会を組織的に行ってきています

授業分析は各自が役割をもって参観し協議することになっています

観察者は以下の点に焦点を当てて観察しました

①いつでも意見を言う児童のようす

②発言しないがよく考えている児童のようす

③「自分探しの旅」なら意見を言いそうな児童のようす

④人の意見でわりと気持ちが揺れやすい児童のようす

それぞれが それぞれの立場で観察し報告し合いました

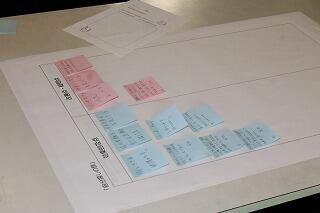

なお、授業検証がぶれないように今回の授業展開では

主に「自分探しの旅」に焦点を当てて参観し

気付いた点を付箋にメモして意見交換しました

・効果的な点→青の付箋

・改善点、疑問点→ピンクの付箋

「自分探しの旅」に焦点を当てるため

通常は拡大版の指導案は用意しませんでした

効果的な点、改善点や疑問点の欄のみ表示した

拡大版用紙を用意しました

研究協議の場で付箋を貼りながら話し合っていきます

※ 抽出児童の観察担当の先生方は、専用の用紙に記録

その内容を研究協議の際に最初に発表しました

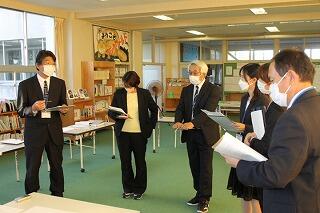

参加してくださった先生方全員が発言し

それぞれの立場から自分の考えを述べ合う

ここにも対話をとおして学びを深める職員の姿があります

最後に 講師の先生からご指導をいただきました

講師の先生からは「考え議論する道徳の授業について」

大変わかりやすいお話がありました

① 道徳の授業は あくまでも きっかけであること

② 教材での話し合いで終わりにしてはいけないこと

③ 授業後を意識して 指導にあたってほしいこと

④ 最後は自分自身との対話を行うことが大切であること

道徳の授業で出てくる場面は 日常生活でも体験しており

子どもたちは頭では理想の形をわかってはいるが

現実はそのとおりにはいかない難しさ

人としての弱さを実感して生きてきていることも意識してほしいこと

次回の研究会までに宿題もいただきました

(1) 対話をとおして学びを深めるために「語彙を広げる」手だてを

(2) 「対話」では「聞き手に責任をもたせる工夫」をしていくこと

(3) GIGA端末を活用して 児童の変容をつかませる工夫の継続

全職員でこの課題に向かっていこうと思います!

ご指導ありがとうございました