文字

背景

行間

学校の様子

祝 おかげ様で 45万カウントを突破 2月3日(土)

祝 おかげ様で 45万カウントを突破 2月3日(土)

いつも北佐原小学校のホームページをご覧いただき、本当にありがとうござます。本日、ホームページのアクセスが45万カウントを突破しました。保護者の皆様、地域の皆様に、「北佐原小学校の今」をたくさん届けることをめざしてホームページを更新しています。大きな学校行事から、日常の授業の様子まで、たくさん子どもたちの活躍を紹介していきますので、これからもどうぞホームページをよろしくお願いします。

【最近の学校の様子】

1月18日 大谷翔平選手 グローブ贈呈式

1月18日 とびとびオリンピック(学校自由参観日)

1月23日 国際理解学習(カレー作り)

1月18日 学校評議員会

1月31日 学校保健委員会

1月30日 国会議事堂見学

1・2年体育 マットを使った運動遊び 2月2日(金)

縄跳びの学習が終わり、1・2年生の体育は、今週から「マットを使った運動遊び」が始まりました。今回は、13個の技の完成をめざして、練習を始めました。

基礎の練習後、今日のめあてを確認し、練習を始めました。

練習が始まると、前回よりも、もっときれいな技が出来るようにするためには、どうすれば良いかを考え、「つま先を伸ばして」、「腰をしっかり支えて」など、友達同士でポイントを意識した声かけをしている児童も増えてきました。

授業の後半では、めあてを達成し、喜ぶ児童も増えてきました。

来週もこの調子で、ますます成長することを期待しています。がんばれ1・2年生!

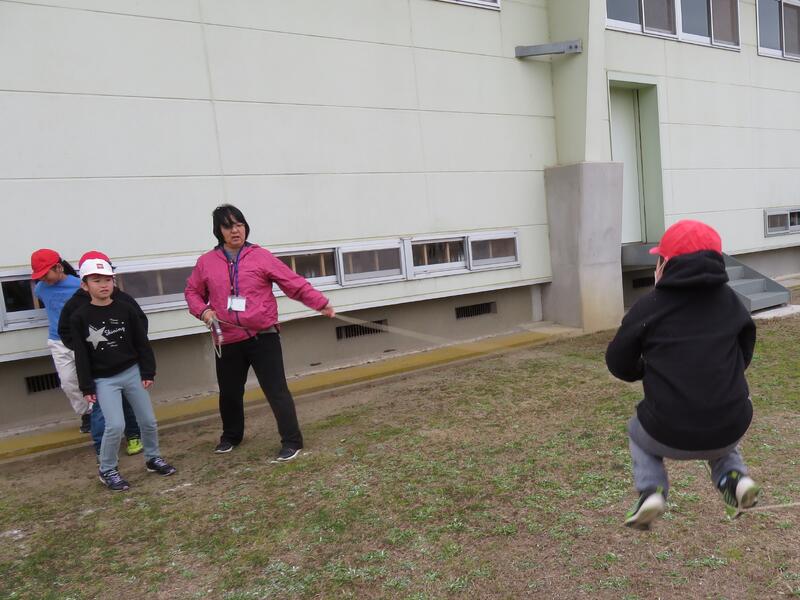

1年生活科 風に乗ってどこまでも~ 「風となかよし」 2月2日(金)

1年生活科の学習では、風で動くおもちゃづくりをしています。教科書を参考にしながら、制作を進めました。必要に応じて、タブレットを活用し調べながら、作業している子もいました。

今回は、「かさぶくろロケット」、「かざわ」、「かぜぐるま」、「紙ヒコーキ」の4つをつくりました。

今日は順調に制作も進み、授業の後半は、外でつくった、風を利用したおもちゃで遊びました。グラウンドに出ると、ほどよい風が吹き始め、早速、4つのおもちゃが活躍しました。

風に乗って勢いよく動く、おもちゃに1年生も大満足で、時間いっぱいグラウンドを走り回り、おもちゃを満喫しました。

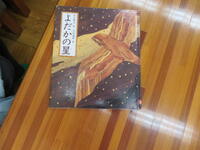

読み聞かせ活動 2月2日(金)

今年に入り、2回目の読み聞かせ活動を実施しました。今回は読み聞かせボランティアの大堀さん、坂本さん、栗山さんに来校いただきました。

今回も丁寧な読み聞かせで子どもたちは、本の世界に浸り、楽しむことができました。

また、3名以外の学年では、特別支援学級担任、6年担任、4年担任が3つの学年で読み聞かせを行いました。担任の先生以外の先生から聞く読み聞かせは、とても新鮮で、こちらも興味津々でお話を聞いていました。

今年度の読み聞かせ活動は、あと1回です。次回は、どんなお話の世界の扉が開くのか今から楽しみですね。

5.6年生 国会議事堂見学 「政治に完成はない」 1月30日(火)

5・6年生は、校外学習として、国会議事堂、憲政記念館の見学をしました。

今日は、晴天で気温も高く、絶好の見学日和になりました。

議事堂内は、静寂を保ち、厳かな雰囲気があり、教科書の中で見た最高峰の議会政治の場は威厳と壮大な雰囲気を醸し出していました。

中央広間の議会政治の基礎を築いた3名の銅像の前では、教科書の中で学ぶ人物の銅像が間近にあり、歴史の学習をした6年生は、大興奮の様子でした。(4つ目の台座の意味も学習できましたね。)

その後、隣接する憲政記念館を見学しました。ここでは、議場体験コーナーがあり、本会議場を縮小した演壇に立ち、議席に座ることもできました。

教科書で学ぶ国会議事堂ですが、本物を見ることが出来るのは、全国でも東京近郊の小学生だけです。5・6年生にとっては、いつまでも記憶に残る貴重な学習になったことと思います。

4年体育 「マット運動」(後転系の技) 1月30日(火)

4年体育科では、マット運動で後転系の技にチャレンジしています。後転は回転後の立ち上がりの際に力強いマットの突き放しで立ち上がれるかが大きなポイントになる技です。

4年生は、3つのグループに分かれ、学習カードを参考に技のポイントを見合いながら、技の精度を高めるため、学びを進めていました。

つまずきが続く場合は、先生の補助や技のポイントについてアドバイスをもらい、4年生は、次々に技の完成度を高めていきました。

また、子どもたち同士、「動きのコツ」となる運動感覚的なタイミング、力の入れ方などは、ジェスチャーやオノマトペを使い、効果的に学び合いを進めました。

後転が成功したグループは、発展技「伸膝後転」にチャレンジしました。

伸膝後転のグループも友だち同士の学び合いが進み、きれいに膝が伸びた後転が次々に披露されていました。かなり技の完成度が高くなった今日の学習ですが、児童の中には「まだまだです。もっと回転が速く、脚の伸びた後転をしたい」と高い目標をいっている児童もいました。高い目標を持ってがんばる4年生。さらに成長することを期待しています。

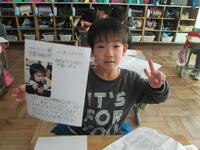

2年生活科 「自分発見ブック」を作ろう 1月30日(火)

2年生は、今日から生活科のまとめの学習「自分発見」の中心の学習、「自分発見ブックをつくろう」の学習が始まりました。自分が生まれた頃の様子をお家の方にインタビューし、その当時の写真とエピソードで「8歳までの自分史」を作る学習です。

お家の方の多大な御協力で、今日は「0歳」当時の振り返りカードを作成しました。名前の由来や、生まれた当時の体重、身長。当時のユニークなエピソードを交えて、オンリーワンのカード作りを進めていました。

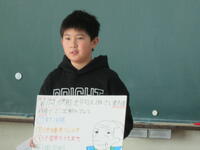

3年 委員会活動見学 1月30日(火)

29日(月)昨日、6校時に委員会活動がありました。今回の活動は、次年度に向けて3年生に各委員会の仕事を見学、体験してもらう活動でした。

始めて参加する3年生は、各委員会の仕事に興味津々で、6年生に積極的に質問する場面もたくさん見られました。

【放送委員会の活動の様子】

6年生の先輩にアナウンスの方法を教えてもらい、3年生も放送を体験してみました。(緊張する様子も見られましたが、楽しいんでアナウンスができました。)

【掲示委員会の様子】

先輩に活動内容を説明してもらい、掲示の仕事を観察しました。昇降口のカレンダーも先輩達が毎月やってくれていたんだね。

これまで、北佐原小学校をリードしてくれた6年生もあと2ヶ月で卒業です。今日見学した3年生も、4月からは、上学年として、学校を支える「委員会活動」に参加します。見学した3年生の姿からは、「これから頑張って行きたい。」、「みんなのために役に立ちたい。」という前向きな姿勢が感じられました。

2年音楽 「リズムに乗って」 1月29日(月)

2年音楽では、ピアニカを使って「マンボ」のリズムを表現しています。

非常勤講師の先生の丁寧な御指導で、子どもたちもみるみる上達していました。学習の最後に2年教室を参観すると、「教頭先生、聴いて下さい」と自信たっぷりでたくさんの児童が話しかけてくれました。

演奏してくれた「チャチャ マンボウ」は2回の演奏ともとても息が合った、素敵な演奏で、子どもたちも大満足な表情をしていました。

1年図工 「ちぎって、はって」 1月29日(月)

「あっ、おもしろい形に切れた」、「きれいな形になってきた」1年生は、折り紙をちぎって自分のイメージした形に表現する「ちぎって、はって」の学習をしました。

1年生は、試行錯誤しながらも、自分の好みの形だけでなく、偶然切れて出来た形を組み合わせて目的の形を次々に完成させていました。

「ちぎって、はって」は、あと1時間学習する予定です。1年生もみんな張り切って頑張っているので、どんな作品になるか今からとても楽しみです。

香取市教育委員会指導主事授業参観 1月26日(金)

本日、香取市教育委員会、大竹指導主事を講師としてお招きして、若年層の教員対象の授業参観を実施しました。今日は、3年生国語、1年生算数の授業を参観後、御指導をいただました。

3年国語の学習では、「町の行事をはっぴょうしよう」という学習で、各グループが調べた行事をイラスト、写真、動画を使って、クラスの仲間に紹介しました。発表の際のポイントである、「声の大きさ」、「話す速さ」、「資料の分かりやすい提示」など一人一人がめあてを意識して発表をしていました。3年生は、めあてを意識した発言、良かった発表の特徴を的確に発表し、発表者側も聞く側もとても集中した発表会になりました。

1年生算数の学習では、2桁+1桁、2桁ー1桁の計算方法を考えました。これまで学習してきた図で表現する方法、ブロックを使って考える方法、さくらんぼ図で解けないか考えました。考え方を共有した後は、「は・か・せ」の確認をしました。(「は」速く。「か」簡単に、「せ」正確に)

学習の最後は、「自分の言葉でまとめをつくる」ことをしました。この1年で自分の言葉で表現できる力がとてもつき、この時間も多くの児童が目標を達成しました。

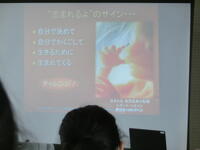

思春期講演会 「大切な命~思春期に守り育てる命の力~」1月23日(火)

本日は、助産師の川島広江先生をお迎えして、高学年を対象に思春期講演会を実施しました。

本日の講演のテーマは、「大切な命 ~思春期に守り育てる命の力~」とテーマで高学年の子どもたち一人一人に「命」の大切さをしっかりと考えさせてくださる貴重な学習でした。命の力の大切な観点として

①「自分で決める力」

②「チャレンジする力」

③「自分を守る力」

④「感じる力」のお話をしていただきました。

また、「今、生きている事が100点満点」という人が存在できていることがかけがえのないことであると伝えていただきました。

学習を通して、自分の命を大切に思ってくれる多くの人の存在。また、周りの仲間にも同じように大切に思ってくれる家族、友人、仲間がいる事を改めて認識しました。高学年からは、家族への感謝の気持ちが多く聞かれ、この講演会が児童にとって実り多い学習であったと感じました。川島先生、貴重なお話そして、御指導本当にありがとうございました。

スリランカの文化を学ぼう② スリランカ カレー作り 1月23日(火)

1月に入り、北佐原小では、スリランカ出身の地元のお寺の住職、パンニャラーマさんを講師としてお招きして、国際理解学習を進めています。本日の学習では、スリランカカレー作りに挑戦しました。

今回の学習では、3年生と5年生、4年生と6年生がペアとなり、実習を進めました。

どちらのグループも上の学年の児童や料理をやり慣れている児童が調理をリードし、手際よく調理を進めました。パンニャラーマさんは、アドバイスをしてくださったり、実際に調理をしてくださったりと丁寧に御指導をしてくださいました。

私たちが日常食べる「カレーライス」のカレーとは、香辛料の種類の違い、ココナッツの使用などで、かなり違うカレーでしたが、多くの児童が「スリランカカレー」の味を満喫し、日常味わえない貴重な味を体験することができました。

今年度の学習でも、北佐原小の児童は、異国の文化を体験し、他国を知ることの良さ、他文化との類似点、相違点を学ぶことができました。

パンニャラーマさん、3週間の御指導ありがとうございました。

第2回学校評議員会 1月18日(木)

18日(木)、午後から本年度第2回目となる学校評議員会を実施しました。お忙しい中本校学校評議員の皆様に来校いただき、学校経営、運営上の課題や今後子どもたちに期待すること、現状の学習の様子について、参観いただきました。

校長先生からの学校経営の概要説明の後、各学級の授業参観をしていただきました。

評議員の皆様には、

・少人数ならではの分かりやすい授業の展開がなされている。

・学習環境となる掲示物が子どもが関心を持つような工夫がされており非常に良かった。(保健室前の健康おみくじは、楽しみながら健康に関する知識をつけられとてもよかった)

・「グー、ペタ、ピン、サッ」の合い言葉で姿勢を意識する児童が多かった。

・どのクラスも、板書が見やすかった。

・体育の表現運動に取り組んだことでいろいろな良い効果が表れ、子どもたちの輝く姿になったのはよかった。

・学級閉鎖等の場合のオンライン授業の充実や課題の充実を今後検討してほしい。

・心の教育、命の教育の充実にこれからも力を入れていただきたい。

・まだまだ運動の機会を確保し、運動好きの子どもを増やしてほしい。

・全児童が落ち着いて学習に取り組めていたので、よかった。

等の貴重な御意見をいただきました。北佐原小がより子どもたちにとって安全・安心で学びがいのある学校になっていくようこれからも職員一同尽力していきます。評議員の皆様、本日は御指導ありがとうございました。

とびとびオリンピック2024 そして、最後にまさかの・・・。

これまで、練習してきた縄跳びの成果をためす行事「とびとびオリンピック2024」を本日実施しました。個人、団体ともに縄跳び運動の集大成として全校で取り組んできたスポーツで、今日の大会も保護者の皆さんのご参加で大いにやる気と温かい励ましの御言葉に元気をいただきました。

各グループ準備運動の後、縦割りグループに分かれ、集団跳び、連続8の字跳びの練習をしました。ついこの間まで、輪の中には入れなかった、低学年の児童が4,5、6年生のアシストで、上手に連続跳びができるようになり、どのグループ、どの児童にも最高の笑みがこぼれていました。

練習後の記録への挑戦タイムでは、チームを超えて、仲間への頑張りに精一杯声を出す児童、記録を達成して飛び上がる児童、悔しい表情を浮かべる児童とこれまでの頑張りを感じる子どもたちの姿が見られました。

また、個人の持久短縄跳びでも自己記録を達成する児童が多く出ました。特に高学年の1分30秒持久跳びはほとんど全ての児童が最後まで残り、場内から大きな拍手をいただきました。

結果発表では、本日合計で一番いい記録を出した4班が優勝し、校長先生から優勝カップをいただきました。

全校からの大きな拍手に包まれ、これで会を終えようとした時、校長先生からサプライズニュースがありました。それは・・・・。

メジャーリーグで活躍する大谷翔平選手からのグローブのセットが本校に届いたというニュースでした。保護者の皆さんを含め、会場が大きな驚きの声が沸き起こり、同時に大きな拍手が晴天のグラウンドに響きました。校長先生から、大谷選手のメッセージが読み上げられ、みんなで感動の瞬間を分かち合いました。

代表児童による「投げ初め」を行い、その後、全校で記念の集合写真をとりました。

これまで頑張ってきた縄跳びを終えた充実感と大谷選手からの心温まるプレゼントで北佐原小児童、保護者、教職員は大満足の一日となりました。大谷選手の思いを大切に受け取り、毎日の小学校生活を充実させてほしいと切に願います。

本日のグルーブ贈呈式の様子は今後「広報 かとり」で紹介される予定です。ぜひお楽しみにしてください。

学校自由参観日 1月18日(木)

1月18日(木)、晴天の本日、学校自由参観を実施しました。12月の授業参観が中止となり、保護者の皆様に子どもたちの頑張りや成長を見ていただく機会が減っていたので、今日は子どもたちも教職員も保護者の皆様の来校を心待ちにしていました。各学年では、学年の実態に応じ、様々な授業を展開し、保護者の皆様からは、子どもたちの頑張りに帯する温かい言葉をいただきました。

本日は、お忙しい中、来校ありがとうございました。

【1年 生活科「昔遊びをしよう」】

「けん玉」、「おはじき」は親子で一緒に遊んで大いに盛り上がりました。「あやとり」は1人1台タブレットで、親子でやり方を調べ、あやとりにトライしていました。

【2年 生活科「町たんけん発表会」】

「北佐原自動車」、「蘭華寺」グループに分かれ、調べたことを1年生、保護者の皆さんに聞いていただきました。多くの方に聞いていただくため、若干の緊張はありましたが、めあてである「説明の仕方」のポイントを意識して発表するは達成できていました。

【3年 道徳「ハチドリのひとしずく】

中学年になり、自分の考えもしっかりと述べる姿が大いに見られた学習でした。子ども同士のディスカッションに加え、映像資料を活用することにより、子どもたちにより深い理解を促すことができました。

【4年 総合的な学習の時間「伊能忠敬翁 発表会」】

12月に香取市の姉妹都市である佐賀県鹿島市の北鹿島小学校の皆さんに紹介した「伊能忠敬翁」について、今回は保護者の皆さんに楽しんでいただけるようにバージョンアップした内容を発表しました。保護者の皆さんもクイズに参加し盛り上がりました。

【5年 音楽科「和音の旋律にあった進行を考えよう」】

12月に香取郡の音楽研究部の公開研究会で実施した作曲ソフト「カトカトーン」を使って作曲した曲の発表会をしました。「〇〇をイメージして作った曲」「工夫した点は、・・・」と自分の作曲の観点をしっかりと説明し、発表を行っていました。手軽に取り組める教材として、北佐原小の実践を香取市のICT利用集にも紹介しました。

【6年 社会科「歴史の総復習」】

社会の総まとめとして、拡大絵図を使ってこれまで学習した歴史上の人物、出来事、歴史上の重要な制度、改革などを振り返りました。「徳川3代将軍と言えば」、「どんな法律」に関係し、どんな変化が行ったなど、6年生が素早く思考し、次々に答えを出していく姿は頼もしく見えました。

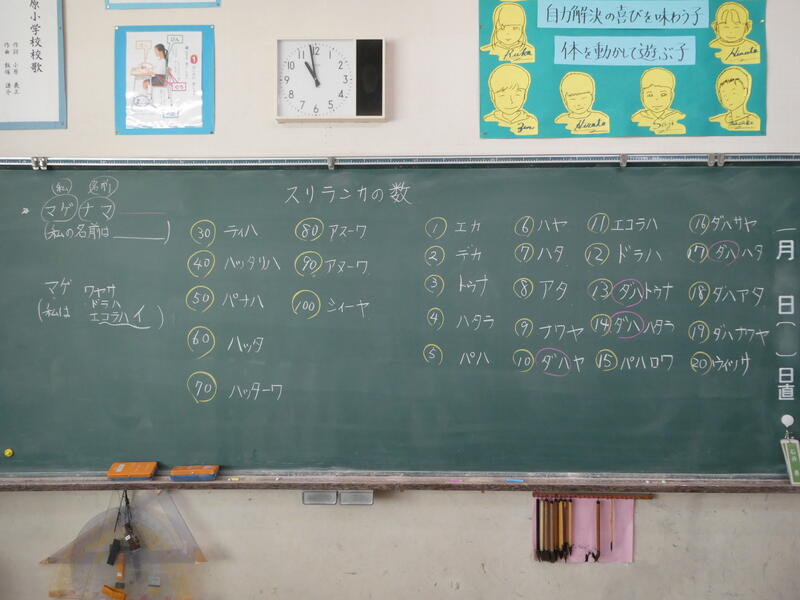

スリランカの文化を学ぼう① ようこそパンニャラーマ先生 1月16日(火)

本校では、毎年地元のお寺の住職であるパンニャラーマさんを講師としてお招きし、パンニャラーマさんの母国であるスリランカの文化について教えていただいています。昨日は第1回目の学習で、3年~6年を対象に「スリランカの言葉」について学習しました。

スリランカの母国語は「シンハラ語」という言語で、まずは、シンハラ語で自分の名前を書く学習をしました。時の形状が漢字のように角張っている物ばかりでなく複雑な曲線を何カ所も含んでいるような字もたくさんありました。子どもたちは、興味津々、前のめりで学習に参加していました。

また、6年生では、シンハラ語の数字の数え方も学習しました。英語科での学習を活かし、「12」は10と2をたした読み方かな?「14」はどうかな?など英語の読み方の規則性を当てはめ、予想し、大いに盛り上がりました。

今後もスリランカの文化について、理解を深め、異文化への興味と自国文化の大切さに気付く学習になればと思います。

読み聞かせ活動 1月12日(金)

新しい年になり、1回目の「読み聞かせ活動」がありました。今日は学校支援ボランティアの大堀さん、栗山さん、坂本さんの3名に来校いただき、朝の活動で実施していただきました。

また、3名以外の学年では、校長先生、養護教諭の先生、5年担任の先生が入り読み聞かせをしました。

久しぶりの読み聞かせに子どもたちも、目を見開き、覗き込むようにして興味津々でお話を聞いていました。

人が物事の考え方を広げるためには、「人・本・旅」がとても大事だと言われています。「読書活動」、「本との出会い」を通じて、子どもたちの学びの意欲化、考え方の幅が広がっていけるように指導の充実を目指していきます。ご家庭でも、本に親しむ機会を充実していただけるようご協力をお願いします。

2年生活科 町はっけん発表会をめざして① 1月12日(金)

2年生は、生活科の学習で、「北佐原自動車」、「蘭華寺」についての地域を題材とした調べ学習に取り組んできました。来週18日の学校自由参観日では、1年生、保護者の皆さんに調べ学習の成果を発表するため、本日練習に励みました。

始めに、12月の学級発表会を振り返り、よりよい発表会にするためにはどうすればよいかについて話し合いました。話し合いでは、「ゆっくり、はっきり発表できればよかった」、「聞き手の方を向けばよかった」、「相手に合わせ声をもっと大きくすればよかった」などの反省が出て、これをめあてに練習に取り組もうという意見になりました。

今回の練習では、①話し方、②立ち方、③協力の3つのポイントを確認し、各自目当てを立てて、練習をしました。

ペアでの練習後、お互いのよくなって点を伝えたり、よりよくなるポイントを伝えたりと発表をよりよくするための情報交換も活発に行われ、実りある練習となりました。

18日1校時は、2年生みんなで調べ学習の発表会を頑張りますので、是非発表を楽しみにご来校ください。

とびとびオリンピックをめざして② 1月11日(木)

来週18日のとびとびオリンピックをめざして、今日の昼休みも全校で、縄跳び練習をしました。今日は、午後から6年生が中学校の入学説明会があるため、5年生が全体の準備、後片付けをしてくれました。5年生は、来年の北佐原小学校のリーダーとして、早速、学校をリードしてくれている頼もしい活躍をしてくれています。

今日は、短縄の練習をする児童も多く、寒さに負けず、自己の記録をめざしてがんばっていました。また上学年が下学年にそっと寄り添いやさしく教えたり、長縄の8の字跳びに入るタイミングを教えてあげたりと交流を通して成長する場面も見られました。

校長先生を始め、先生方も一緒に長縄に参加し、今日の練習も大いに盛り上がった練習会となりました。

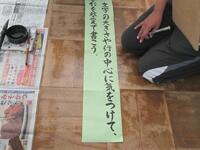

校内書き初め会 1月10日(水)

今日から通常の学校生活に戻り、子どもたちも授業、休み時間、委員会、そうじと頑張っています。

さて、今日は冬休みに各家庭で練習に励んできた書き初めのまとめ、校内書き初め会がありました。始めに児童会の代表が放送で今日の書き初め会の概要を説明し、各学年で一斉に練習を始めました。

字のポイントを意識し、子どもたちは真剣に一画、一画丁寧に書いていました。

3年生以上では、筆、用紙がいつもより大きいため、筆遣い、力の入れ方に加え、書くときの姿勢や上から下に移動して字を書く大変さがありました。それでもこれまでの練習の成果を発揮し、作品を仕上げていました。

どの学年も校長先生から心構えや字のポイントについて御指導いただき、さらに字の完成度もあがりました。

1年 「お正月」

2年 「元気な子」

3年 「ふじ山」

4年 「松かざり」

5年 「羽根つき」

6年 「初春の空」

とびとびオリンピックをめざして① 1月10日(水)

1月になり、寒さが厳しい日が続きますが、今日も晴天に恵まれ、昼休みはたてわりグループで長縄練習をしました。

「おしい、ドンマイ」、「できたね、やったぁ」、「20回続いたよ」上学年が下学年を励まし、下学年が仲間の成功に歓喜し、グループ全体でグループの成功をたたえ合う姿が微笑ましく思えました。

来週18日(木)は学校自由参観日です。3、4校時は「とびとびオリンピック」で子どもの頑張る姿をぜひご覧いただきたいと思います。

冬休み前、最終の授業 12月22日(金)

明日からいよいよ冬休み。各学年では、最後の授業が行われました。

1年国語科 いろいろな漢字の読み方(十分(じっぷん)、三本(さんぼん)など濁音、半濁音の使い方を覚えました。)

2年学級活動 冬休みの生活について確認をしました。

3年算数 分数の仕組み 分子と分母の定義を学習しました。

4年国語科 ブックトークをしよう(担任がおすすめ本の紹介をしました。)

5年算数 人口密度の復習問題をがんばりました。

6年社会科 戦後の人々の暮らし 好景気、高度経済成長について学習しました。

ひまわり学級・なかよし学級 「さつまいもパーティーをしよう」収穫したさつまいもを使い、スウィーツ作りをしました。

北佐原小のリーダー6年生。今年の学校をたくさんリードしてくれました。

2年生 元気に下校時に集合写真を撮りました。また、1月9日に会いましょう。

創立記念式・賞状伝達 「北佐原小学校の116回目の誕生日」 12月21日(木)

冬休みまであと2日となりました。今日は先週、学校閉鎖の影響で延期していた創立記 念式を開催しました。北佐原小は今年の12月17日で116周年となりました。

今回の創立記念式は、規模を縮小して実施しました。始めに校長先生から本校の歴史について、お話がありました。「北佐原」の名前が校名としてついたのは、明治41年(1908年)に創立された「北佐原 尋常(じんじょう)高等(こうとう)小学校」からでその当時の児童数はなんと370名いたこと。(現在の香取市の規模で考えると3番目に児童数の多い学校並みです。)その後、第二次大戦後の昭和22年(1947年)の「6・3・3制」の新制度のもとで開校した佐原町立北佐原小学校は昭和20年代には一番多いときには、児童は600人以上いたというお話をいただきました。(現在市内で一番児童数の多い佐原小学校の規模です。)

また、児童代表の児童会長の話では、北佐原小で充実した生活を送ることで、しっかりと勉強ができるようになったこと、たくさんの行事を通して楽しい思い出がつくれたことは、地域、保護者、先生方の支えのおかげであるという話があり、これからもみんなで北佐原小学校を大切に思い、支えてくださる方への感謝の気持ちをもって、協力して頑張りましょう、と話を締めくくりました。

これからも地域の皆様、保護者の皆様に支えていただき、北佐原小学校が子どもたちの笑顔があふれる学びの場として末永く、大切に続いていくよう職員全員で尽力してまいります。

創立記念式後の賞状伝達の様子です。受賞者の皆さんおめでとうございます。

1年生活科 「フラワーアレンジメント」 12月21日(木)

先週予定していた家庭教育学級で実施する予定だった「クリスマスの花飾り」づくりを昨日、生活科の学習で行いました。1年生のみでの制作のため、講師の「花のクレヨン」さんに下準備を多くしていただき、制作に入りました。

子どもたちは、クリスマスにふさわしいきれいな花を丁寧に飾り付けしていき、一人一人個性的な花飾りをつくっていきました。

担任、校長先生、花のクレヨンの講師の方にも協力いただき、全員時間内に作品を完成させることができました

4年総合 「北鹿島小のみなさん、こんにちは」 交流学習会 12月21日(木)

4年生は、昨日、佐賀県北鹿島小学校のみなさんとの交流学習を実施しました。まず、北佐原小が伊能忠敬翁について、クイズを交えて紹介しました。

「伊能忠敬さんが測量で歩いた距離は次のうちどれか?」、「伊能忠敬さんの地図では今の何県が含まれていないか?」、「伊能忠敬さんの地図は何時代まで使われていたか?」、「伊能忠敬さんが商人として稼いだお金は今のお金に換算すると、いくらでしょうか?」など知識に加え、計算力、思考力を問う問題を準備し、北鹿島小の皆さんに大いに盛り上がってもらいました。

次の北鹿島小学校の発表では、たくさんの興味深い話をしていただきました。

日本三大稲荷神社の1つで年間300万人が訪れる「祐徳稲荷神社」、1984年から有明海で行われているどろんこ競技「ガタリンピック」、有明海の名物「ムツゴロウ」、佐賀県鹿島市産の高級みかん「鹿島みかん」など写真や動画を交えて楽しく紹介していただきました。

そして、最後に佐賀県鹿島市の方で昔から伝わる面「面浮立」(めんぶりゅう)を付けて踊る「面浮立踊り」を北鹿島小の皆さんに教えてもらいながら、踊ってみました。

この2ヶ月間は、北鹿島小学校との交流に向け、社会科、伊能忠敬記念館への校外学習、総合的な学習の時間などの時間で準備を進めてきました。人に分かりやすく、そして楽しく伝えるためにはどうすれば良いかをよく考え努力してきた4年生。高学年に向けて、また一つステップアップできた学習になりました。

北鹿島小学校のみなさん、貴重な交流学習をしていただき、本当にありがとうございました。また、機会がありましたらどうぞよろしくお願いします。

2年算数 「かけ算」、「かけ算九九バトル」 12月21日(木)

2年生の算数の学習の最大の難関、「かけ算九九」。2年生は現在、学校はもちろん、家でも、休み時間でも全力でかけ算九九に取り組んでいます。

今回の学習では、18個の玉をかけ算九九を用いて効率よく計算するにはどうすれば良いかを検討しました。2の段、3の段、6の段と次々に考え方を発表し、かけ算九九の考え方が定着してきた様子が分かりました。

学校では、昼休みの時間に校長先生と「かけ算九九バトル」として、上がり九九、下がり九九、バラバラ九九と様々なパターンでかけ算九九を練習しています。

これから、冬休みになります。今年の冬休みは、例年よりも期間が長いため、御家庭でもしっかり練習をしていただき、かけ算九九がマスターできるように御協力をお願いします。

香教研音楽教育研究部研修会 5年音楽 令和5年12月21日(木)

一昨日、本校を会場に、香教研音楽教育研究部授業研修会で5年音楽の授業展開をしました。

今回の学習では、和音の進行に合ったせんりつを考えよう、という学習課題に取り組みました。はじめに「スイッチオンタイム」という和音を使った身体遊びで気持ちをリラックスさせ、本日の課題に取り組みました。

今日の課題は、1人1台端末に入っているアプリケーションソフト「カトカトーン」を使って作曲を進めました。子どもたちは、体育科の表現運動の取り組みで培った「表現力」をこの学習でも十分に発揮し、「クリスマスに合う曲」、「花をイメージした曲」、「一日の生活をイメージした曲」、「楽しかった思い出」など様々なテーマを決め、作曲に取り組みました。

作った曲は、ピアノ、木琴、鉄琴、リコーダー、バイオリン、タンバリンなどの多様な楽器で課題に合ったメロディーを奏でていました。

友達との意見交換では、「僕の付けなかったことを友達が気付いてくれた」、「友達の和音から学んで自分の作品に活かすことができた」、「自分のつくった曲を人から認めてもらえて嬉しかった」、「友達と力を合わせて曲をつくることができた。」などたくさんの気づきや創造が生まれた楽しい学習になりました。

4年総合 北鹿島小との交流会に向けて 12月19日(火)

4年生は総合的な学習の時間で香取市の姉妹都市である佐賀県鹿島市の北鹿島小学校と交流をしています。明日、20日(水)は、交流学習の日です。

4年生は、これまで郷土の偉人、伊能忠敬翁について調べたことをグループごとに紹介し、香取市の様子や伊能忠敬翁のことをクイズを交えながら紹介するためまとめました。

明日の交流学習も北鹿島小の皆さんに思いが伝わるように発表を頑張る4年生でした。

ちばっ子学びの未来デザインシート(3~6年) 12月19日(火)

昨日、3年生から6年生を対象に、千葉県教育委員会が実施する「ちばっ子学びの未来デザインシート」の実証検査がありました。

この検査は、県内の抽出校で児童が各教科で学んで身につけた知識、思考力、判断力等の教科横断的な力を日常生活の中で活かす力がどのくらい身についているのかを問うものです。CBT(computer based testing)と呼ばれるパソコン、タブレット上で行うテストで、音声、動画等を使った問題も出されることが特徴となっています。

数年後には、小6、中3を対象に行っている全国学力学習状況調査もCBTによる実施となると言われています。短時間での情報処理能力や情報過多なデータの中から必要な情報を取りだし処理する能力は、これからますます求められる資質・能力です。

今回の調査を基に学校教育の中で育むべき、資質・能力についてもよく検討し、指導の改善、授業の改善につなげていきたいと思います。

教育実習生 まとめの授業(4年算数) 12月19日(火)

11月から本校で教育実習をしている実習生のまとめの授業である精錬授業を昨日実施しました。校内の教員の参観に加え、大学からも教授にお越しいただき御指導をいただきました。

今日の授業では、算数「分数」の学習をしました。

学習のはじめは、タブレットで分数の復習「分数アイランド」に取り組み、既習事項の確認をしました。今日の問題を確認して、前回の学習との違い、何が問題かを確認した後、問題に取り組みました。

問題解決の場面では、帯分数同士のたし算の仕方について、数式や図、数直線を使って計算を進めました。解き終わった児童から説明ボードに解き方を書き、全体で共有しました。

教育実習は今週の木曜日で終わります。この実習で学んだことを活かし、将来は小学校の教員としてご活躍されることを北佐原小の職員一同願っています。

冬休みまであと1週間! 学習のまとめを頑張っています。 12月15日(金)

本日の授業参観は実施できませんでしたが、どの学年も意欲的に学習する姿が見られました。冬休みまであと1週間、前向きに頑張る北佐原っ子をホームページを通じて、見ていただけたら幸いです。

2年生活科「タブレットを使った調べ学習のまとめ」

2年算数「かけ算九九バトル」(校長先生と一緒に)

4年算数「分数」(分数のたし算を説明し合い、考え方を共有しました。)

6年理科「水溶液の性質」(水溶液と金属の性質について調べ学習をしました。)

4年、ひまわり学級・なかよし学級 書き初め練習 12月15日(金)

いよいよ、あと1週間で冬休みとなります。冬休みの課題の1つとして、本校では、書き初めに取り組んでいます。今日は、4年生、5年生、ひまわり学級、なかよし学級で書き初め練習を行いました。

4年生の課題「松かざり」は正方形、三角形、逆三角形、縦長の字形を特徴とする字で、初めに字の形の特徴と字のつながり方を確認し練習しました。5年生の課題「羽根つき」は、正方形、正方形、横長、縦長の字形を特徴とする字で、4年生の課題のポイント内容に加え、筆圧の強さ、始筆、終筆を意識して練習を進めました。

教育実習生の先生が1日担任 4年 12月14日(木)

先月から本校で教育実習を行っている教育実習生が今日は1日担任をしています。子どもたちも久しぶりの登校で若干緊張気味の中ですが、実習生の先生は元気に授業を行っています。

今日の3時間目の授業は、理科の「もののあたたまり方」の学習でした。個人で考える時間、ペアで考える時間、グループで情報共有する時間等を取りながら、児童は、根拠をもって実験の予想を立てていました。多様な考え方が聞かれ、話し合いも盛り上がりました。

教育実習は、来週までの予定です。あと1週間、教員になるための実践をしっかり積んでもらえたらと願います。

久しぶりの学校生活 冬休みまであと1週間 12月14日(木)

今日12月14日(木)から学校生活が再開しました。久しぶりに合う仲間の顔に、喜びの笑みがこぼれていました。各学級での授業は、感染症対策を講じながら、少しずつ通常の授業に戻していきます。冬休みまであと1週間となりました。1年のまとめとして、学習習慣、生活習慣を見直し長期休業に入れるように、学校でも支援をしていきますので、御家庭でも御指導お願いします。

【保護者の皆様へ】

明日は、皆様をお迎えしてPTA集会、授業参観を予定していましたが、児童の安全を考え、感染拡大を防止するため中止としました。(学校閉鎖の際は、健康管理や体調報告等の御協力ありがとうございました。)子どもたちの冬休みまでの様子や保護者の皆様への連絡については、今月号の学校便りや学年通信、ホームページ等で紹介しますので、何卒ご了承ください。なお、創立記念式は来賓の方をお招きせず、来週21日開催します。演劇鑑賞会は来年2月に延期の予定です。

今、できることを全力で② ~学校再開に向けて~ 12月13日(水)

昨日に続いて、学校が休みになって2日目になります。北佐原小の先生方も、子どもたちがいないて本当に寂しい思いをしています。今日も午前中は上学年でリモートによる健康観察と今日の課題の確認をしました。画面の向こうの児童は元気に呼びかけにも答えてくれ、早くみんなで集まって学校生活をおくりたいと強く感じました。

今日の午前中は、先生方で校内の清掃をしました。日頃、全校児童68名で行っている清掃なので、先生方で清掃するのは大変でしたが、児童の皆さんを気持ちよく迎えようとみんなで頑張りました。

2日間の学校のお休みで体調不良の児童もかなり減り、明日から学校が再開することになりました。また、明日から児童が元気に登校することを楽しみにしております。保護者の皆様、学校閉鎖の期間、御家庭での健康管理、体調報告等の御協力ありがとうございました。

明日から学校は再開となりますが、感染防止のため、今週予定されていたPTA集会等は中止や書面開催となります。どうぞご了承ください。学校でも感染防止対策に努めてまいります。

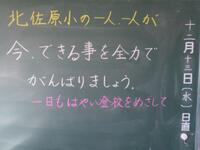

今、できることを全力で① ~学校再開に向けて~ 12月12日(火)

「おはようございます」、「ありがとうございました」、「こんにちは」。いつもは北佐原児童の元気な声が響き渡る校舎も今日は、子どもたちがいません。インフルエンザ、発熱等の拡大で今日、明日と全校でお休みとなっています。元気な子どもたちの中には「早く学校に行きたい」、「友だちとグラウンドで思い切り遊びたい」、「〇〇発表会に向け、スピーチ練習をしたい」などの気持ちをもっている人も多くいると思います。

今は、一日も早く、全員が元気に登校し、また活気ある北佐原小学校での生活を送れるように「今、自分ができること」を全力で頑張ってください。今日の朝は、上学年の健康観察をリモートで実施しました。先生方も子どもたちが元気に1日過ごせるように精一杯呼びかけをしていました。元気な児童は、有効に時間を使って、「ドリルを使った冬休み前までの国語、算数の復習」「少し運動不足だった人は、なわとびや簡単な筋力トレーニング」「読みたい本がたまっていた人は読書」「ある程度新しい学習を進めたい人は県の教育委員会の学習サイトの問題やeライブラリの利用」「これから先の予習」などもおすすめです。

まだ、体調が良くない人は、よく休んで元気に学校に登校できるように静養してください。そして、学校に来たときに、しっかりと頑張っている自分の姿を想像し、前向きな気持ちで、病気と闘ってください。

北佐原小学校の先生方も皆さんが登校してくるのを心待ちにしています。

香取郡市PTA研究大会(多古町コミュニティープラザ) 12月12日(火)

先週9日(土)、香取郡市PTA研究大会が多古町コミュニティープラザで開催されました。本校からはPTA会長さん、PTA副会長さん、教頭の3名で参加しました。研究大会では、香取郡市中学生の優秀人権作文の発表と、香取郡市PTA連絡協議会調査統計部による「電子メディア機器の使用と家庭生活調査」、そして弁護士 大胡田 誠さんによる講演会という内容でした。

弁護士 大胡田 誠さんの講演会では「全盲の僕が弁護士になった理由 ~あきらめない心の鍛えた」の演題で自身の半生の中で学んだいくつかの貴重なお話が聞けました。

1 目の見えない自分だから、仲間とチームを作って仕事をすることが大事である事。

2 盲目の自分でも、「人の役に立ちたい」という思いがいくつかの困難に打ち勝つこと

ができた事。

3 人生の困難から逃げないように自分の心に問うことを大切にし、「できない理由」探

しではなく、「できる方法を考える」ようにし、人生を楽しんでくることができた事。

など、貴重な経験を基にした大胡田さんのお話を聞くことができました。

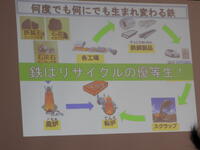

5年 校外学習(鹿嶋方面) 日本製鉄東日本製鉄所、栽培漁業センター 12月10日(日)

5年生は、先週7日(木)に社会科の校外学習で、茨城県鹿嶋市の日本製鉄東日本製鉄所、栽培漁業センターを見学しました。製鉄所では、工場を見学する前に事前に説明映像を視聴し製鉄の仕組みを理解しました。

製鉄所の内部は、残念ながら撮影禁止のため、製造工程の写真は掲載できませんが、1500度以上に熱せられ溶けた鉄の熱風やロール状に巻かれた鉄板は工場見学でしか味わえない貴重な光景でした。5年生も実物の迫力に学習意欲がさらにわきました。

製鉄所の見学を終え、昼食後は栽培漁業センターを見学しました。

本センターでは、ヒラメ、ウニ、なまこなどを育てており、5年生も直接触らせてもらいました。

栽培漁業センターの見学後、鹿島神宮からJR鹿島線で十二橋駅まで電車に乗り、学校に帰りました。5年生にとって今回の校外学習は、工業、水産業についてより深く学ぶことができる貴重な機会となりました。見学の機会をくださった製鉄所の皆様、栽培漁業センターの皆様、本当にありがとうございました。

令和5年度 校内マラソン大会 「Do your best !」12月6日(水)

北佐原小全児童がこの1か月半、頑張ってきたマラソン。今日は練習の成果が発揮される校内マラソン大会がありました。今年も、香取市交通安全協会北佐原支部の皆様、香取市青少年相談員佐原支部北佐原支会の皆様に役員協力をしていただきました。

一番の1年生がアップを始めるころには、晴れ間も見え、絶好のマラソンコンディションのもとスタートを迎えました。

この日のためにどの学年も頑張ってきましたが、緊張感と沿道での多くの皆さんからの声援の力で「自己ベスト」を更新することができました。また本日走った参加した児童が全員完走できたことが何よりうれしいことです。

競技に加え、走っている仲間への応援やねぎらい、安全協会、青少年相談員、保護者の皆さんへの感謝の言葉など、児童が礼儀やマナーの上でも輝く姿が見られ、実りある大会になりました。

閉会式では、マラソンを頑張った自分、一緒に走ってくれた仲間、大会に協力してくださった多くの皆様への感謝として拍手をしましたが、その時の児童の走り切った笑顔と満足感ある姿が今日の大会一番の成果だと感じます。応援して下さったすべての皆様、本当にありがとうございました。

3年社会科 校外学習「ちば醤油」見学 12月5日(火)

3年生は、4日(月)校外学習で「ちば醤油」を見学しました。地元の産業の様子、工場での生産の工夫と努力などを学びました。見学の始めに、ちば醤油の社長さんから、歓迎の言葉をいただき、見学を通して、たくさんのことを学んでほしいと、お言葉がありました。

工場見学の前に、担当の方から、醤油の3つの原料、原材料の下処理、発酵、麹菌の役割、製造過程の醤油の様子をご説明いただきました。

工場見学では、大容量の貯蔵タンク、昔から受け継がれている熟成させる木桶、などをみせていただき、子どもたちも興味津々で話に聞き入りました。広い工場の中には、タンク、木桶に加え、搾り取る機械、加熱処理する機械、様々な機器が役割を果たしていることも学ぶことができました。

見学の 最後には、質問コーナーとして、いくつかの質問を担当の方にしました。原材料の産地、この工場で生産する醤油の種類、醤油以外の製品は何種類くらいあるのか、タンク、木桶はどれくらいの容量のものが、何個あるかなど、製造工程、製品に関する内容など、多岐にわたって教えていただきました。

身近な食品の製造工程を目で見て、体験して学べた校外学習でした。ちば醤油の皆様ありがとうございました。

4年総合 佐賀県鹿島市との交流学習 「北鹿島小のみなさん、こんにちは」12月5日(火)

4年生の総合的な学習の時間では、香取市と友好姉妹都市になっている佐賀県鹿島市とのオンライン交流学習を進めています。先週1日(金)は、第1回目の交流学習をしました。

第1回目の交流学習では、お互いに質問を用意し、情報交換をしました。北佐原小学校鹿島小の皆さんからは①千葉県、香取市の特産品は何ですか。②香取市は何が有名ですか。③北佐原小の皆さんが取り組んでいる社会体育(部活動)はありますか、などの質問がありました。北佐原小からは、①ムツゴロウを飼っている人はいますか。②吉野ヶ里遺跡に行ったことはありますか。③佐賀県は陶芸が有名ですが、将来陶芸家になりたい人はいますかなどの質問をしました。

お互いのことを理解し合え、情報共有できた有意義な会になりました。次回は12月20日(水)にお互いに総合的な学習の時間で取り組んでいることの発表会を行います。

次回の交流学習も楽しみです。北鹿島小学校のみなさんありがとうござました。

JR東日本 TRAIN SUITE 四季島 お見送りイベント 12月2日(土)

12月2日(土)、JR東日本が主催するイベント「TRAIN SUITE 四季島」の見送りで本校代表児童がJR佐原駅に集合しました。

このイベントは、数年前からJR佐原駅で「四季島号」の見送りを市内小学校が行っているものです。今年度は、北佐原小が市内小学校のトップバッターで参加しました。

駅員さんから、見送りの方法と約束について確認した後、一緒に見送りをするマスコットキャラクター「チーバくん」、「忠敬SAN」、「駅長犬」と記念撮影をしました。

その後、市内散策をした四季島号のお客さんが佐原駅に到着し、駅前での見送りをしました。「いってらっしゃい。」の声に、お客さんも笑顔で改札を抜けていきました。

その後、代表のミニ駅長は、駅長さんとベルを鳴らして見送りをしました。また見送りの児童はペンライトでホームからの見送りをしました。その後、駅長室で駅長さんからお話をいただきました。今回、代表児童でイベントへの参加をしましたが、参加態度や挨拶もきちんとでき、お褒めの言葉もいただきました。貴重な経験ができ、実りある体験ができました。JR東日本の皆様、ありがとうございました。

生活科 芋のつるリースづくり(1・2年) 12月2日(土)

1・2年生は、今週11月29日(水)に生活科の学習で、収穫したサツマイモのつるを使ったリースづくりをしました。

1年生と2年生がペアになり、ルースを円形にまとめ、リースの原型をつくりました。2年生は昨年度一度経験をしているので、コツを掴み、手際よくリースを作り始め、1年生にやさしく教える場面も多々あり、スムーズにリース作りが進みました。

最後は、無事に全員芋のつるリースが完成。1年生も2年生も大満足のリースづくりでした。

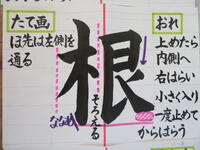

校内研修(書き初め指導) 12月2日(土)

今週から12月になりました。子どもたちにとっても教職員にとっても、年のまとめの大切な月です。あと3週間、楽しい冬休みを迎えるために、今年のまとめがしっかりできるように取り組んでいきます。さて、今週の木曜日、11月30日(木)は校内職員研修として、「書き初めの指導法」に取り組みました。この研修は、講師の先生をお招きして、御指導をいただきました。

講師の先生には、わたしたち教員が子どもに指導する上で、より子どもたちに書く力を付けるためのポイントとなる指導の要点を丁寧に実演しながら御指導いただきました。「練習用紙に書く中心線と均等な横線」「かご文字の作り方」、「点画の空間でのつながり方と筆の置き方」、「課題字のひらがなの字源」については、指導者が意識して指導しているか否かで子どもへの指導も大きく変わっていくことが分かりました。今回御指導いただいたことを、書き初め指導で活かし、子どもの作品のレベルアップにつなげられたらと考えます。

体育科「鉄棒を使った運動あそび」(1・2年)【発表会】12月1日(金)

1・2年生は、これまで学習してきた鉄棒遊びのまとめの発表会を行いました。上学年と同じように体育の時間、休み時間にコツコツと練習を積み重ねてきました。

10分間の練習後、鉄棒発表会を行いました。「上がり技」、「回り技」、「下り技」の中から1つできるようになった技を発表しました。

学習の始めの頃に比べ、仲間の発表に声援を送ったり、技の成功に拍手を送ったりする姿も見られ、助け合い、学び合いの姿も活発になり、運動技能も学習姿勢も大きく成長しました。

マラソン大会に向けて④ 意欲的に頑張る北佐原っ子 12月1日(金)

マラソン大会まで1週間をきりました。最近、見学する児童も減り、毎日マラソン練習を継続することで、多くの児童が着実に体力をつけています。挨拶や返事の礼儀正しさが自慢の北佐原っ子ですが、学年に応じた体力もしっかりと付き、「やりぬく力」も着実に育っているように感じます。

日頃から保護者の皆様が規則正しい生活を推進して下さり、また健康管理も徹底して下さっていることも大きな要因です。本当にありがとうございます。

マラソン大会まであと5日。自己ベスト目指してがんばれ北佐原っ子。御家庭でもマラソン大会に向け、励まし、御支援をお願いします。また、大会当日の応援もどうぞよろしくお願いします。

5年 外国語「第2回交流学習」 11月30日(木)

今日は、外国語科の学習の成果を交流する学習、「第2回外国語科交流学習」をしました。交流は佐原中学区の小学校、本校、佐原小学校、竟成小学校、わらびが丘小学校の4校が参加し、オンラインで行いました。

画面越しに他校のみなさんと交流するため、通常の会話以上に相手への見え方や声の大きさ、身振り手振りをしっかりと意識して会話をしているように見えました。

外国語での交流は、自己紹介(名前、自分の好きなこと・もの)、私のヒーローは?、ヒーローの特徴の紹介について、英語で他校の仲間に伝えました。相手に紹介をより分かってもらうために、また相手の会話がよく分かったよ、と言うことを知らせるため、上方の写真のようにゼスチャーや合図を交えて、会話を楽しんでいました。

令和に入り、新型コロナウイルス感染拡大で1人1台端末の導入が加速され、端末での学習がスタンダードになっています。千葉県教育委員会が実施する「学びの未来デザインシート」は端末での学習状況調査として実施しており、今後は、文部科学省の「全国学力学習状況調査」も端末での実施となっていきます。学んだことを発表する場は、今後学校だけでなく、オンラインを通じて、市内の仲間、県内、そして全国と広がっていきます。より大きな場所、機会でも自分の考え、伝えたいことをアウトプットできるように日頃から「表現する力」の育成を目指したいと思います。

4年校外学習 忠敬記念館見学 11月29日(水)

4年生は、社会科「千葉県の発展に尽くした人々」の学習で、「伊能忠敬」について学習しました。さらに、総合的な学習の時間でグループに分かれ、「伊能忠敬」について調べ学習をしています。

今日は、校外学習として、「伊能忠敬記念館」、「伊能忠敬旧宅」の見学をしました。

館内には、忠敬翁の測量の足跡をたどる資料や測量に使っていた計器の複製が展示され、子どもたちも興味津々で観察をしていました。

特に、星などの高度を測る計器の「象限儀(中)」はその大きさと迫力に誰もが施設の方の説明を覗き込むように聞いていました。

4年生は、忠敬翁に対する興味・関心も高く、施設の方からは、学ぶ姿勢と礼儀正しさをお褒めいただきました。

また、伊能忠敬がつくった日本地図「大日本沿海輿地全図」別名「伊能図」(中図)は現在私たちが使用している日本地図とほとんど誤差のない正確な地図で、間近で中図をみることができ、こちらも子どもたちには大人気でした。

今回の調べ学習は、12月に行う、佐賀県鹿島市とのオンライン交流学習で北鹿島小学校の皆さんに紹介する予定です。本日の学びをしっかりとまとめ、香取の郷土の偉人である忠敬翁の魅力について紹介できるように頑張れ4年生!

施設の皆様、貴重な学びができました。本当にありがとうございました。

1年 算数 「箱のなかみは、何だろう?」「かたちあそび」 11月28日(火)

「この形は、何だろう?」、「ころころ転がる箱を出してみよう」、「となりの面とかたちがちがう箱はどっち?」1年生の算数では、先週から身の回りにあるいろいろな箱を使って立体の形の特徴の学習をしています。

今日ははじめに、箱の特徴ごとに分けました。担任の指示で箱を動かしたり、いろいろな角度から観察したりすることで、箱の特徴を「同じ四角で囲まれたもの」「ころころ転がる柱状のもの」「ボールのようなかたち」「ちがうかたちの四角で囲まれたもの」に分けました。

かたちの特徴を理解したところで、「箱の中身はなんだろう?」ゲームで箱の特徴当てゲームをしました。

1年生は、「かたち当てゲーム」を通じて、様々なかたちの特徴を理解し、確かな知識を身につけていました。