文字

背景

行間

Indian Summer

11月7日(金)みなさんお元気ですか。今日は天気も安定しており、うららかな日、小春日和(こはるびより)。春ではないのですが、「小春」と使いますね。2年生は国語で兼好法師の「徒然草」を学んでいますが、その徒然草の155段には「十月は小春の天気。草も青くなり梅もつぼみぬ。(十月は春のように暖かい天気である。草も青くなり梅もつぼみをつけた。)」とあります。兼好法師が生きた時代の暦は陰暦のため、この「10月」とは今の暦にすると、11月から12月上旬の頃。まさに今です。秋なのに「春」を使う。不思議ですね。比べてみましょうか、英語ではうららかな秋の様子を表現することばがあるのか。あります! Indian Summer ここでのIndianはネイティブアメリカンを指すものと考えられます。ここでは「夏」これまた不思議ですね。この不思議のタネが「知的好奇心」!なぜ、秋ののどかな日を日本語では「春」、英語では「夏」を使って表すのか。調べたくなりますね。

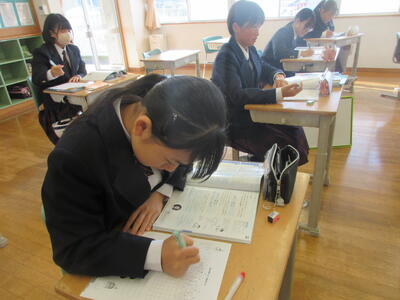

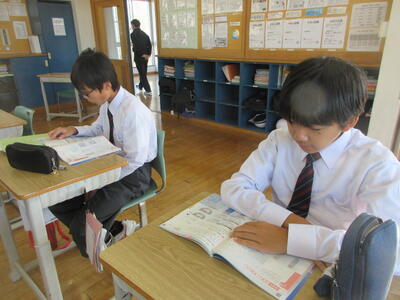

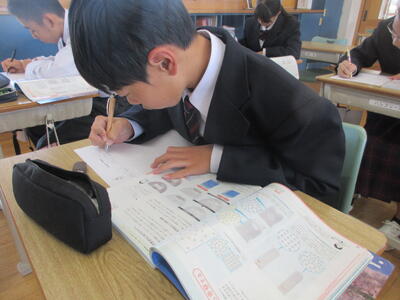

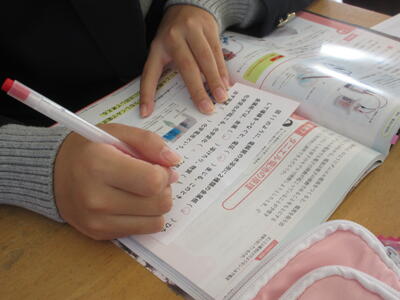

さて、今日の香取中。金曜日は『かとらぼノート』の日。朝の時間に全学年で理科の視写(直前で学んだ教科書の大切な部分の書き写し)に取り組みました。 今回は理科の大切な法則や定義が示されている部分ですので、しっかり理解して覚えて欲しいなと思います。

|

<1年生 状態変化と粒子のモデル> 物質を構成している粒子( は )、固体では規則正しくならんでいる。液体で( は )粒子は位置( を )変えながら動きまわっている。気体で( は )、粒子と粒子の間の距離( が )大きく広がり、1個1個の粒子( は )たがいに衝突しながら自由に飛びまわっている。 |

|

<2年生 オームの法則> 金属線(または抵抗器)も電気抵抗(抵抗)( を )もっている。一般に、金属線( に )流れる電流の大きさ ( は )、金属線にかかる電圧( に )比例する。この関係( を )オームの法則といい、次の式で表すことができる。 電流I〔A〕= 電圧V〔V〕 抵抗R〔Ω〕 |

|

<3年生 化学電池> 電解質の水溶液に2種類の金属板( を )ひたして導線をつなぐと、電圧( が )生じる。このとき、それぞれの金属板では、金属( が )溶けたり、物質( が )生じたりする化学変化が起こる。化学変化( を )利用して電流( を )取り出す装置( を )化学電池という。 |

〇最終下校 2/3~ 17:00

〇学校クラスコンサートの模様がピティナ様HPで紹介されました。

https://corporate.piano.or.jp/news/2026/01/entry_301.html

〇食と健康コース考案 サバイバル飯レシピ サバイバル飯 掲示用.pdf

〇令和9年度県公立高入学者選抜日程について

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/nyuushi/koukou/r9/r9nyushinittei.html

〇県教委ニュース 令和7年度 配信中

教職員、児童・生徒、保護者の皆様に広く読んでいただきたい情報が盛りだくさんです。

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/news/r7/index.html

〇令和6年度生徒 国語作品

令和6年度の国語の授業で、谷川俊太郎さんの詩「生きる」を鑑賞し、自分たちの詩「生きる」を完成させました。また、全校に募集して香取中版もできあがりました。有志の生徒、職員によるものです。よろしければご鑑賞ください。

〇親子で考えるインターネットの正しい使い方

千葉県環境生活部県民生活課子ども・若者育成支援室から保護者向け動画が紹介されています。SNSなどを使う時に気をつけるべきことなど親子で一緒に動画を見ながら確認していただければと思います。

5分版動画 https://www.youtube.com/watch?v=gcjvcY1AmvY

15分版動画 https://www.youtube.com/watch?v=RsM_HpThmys

1 対面型アート鑑賞ワークショップ

令和6年7月18日に香取市在住のアーティスト志村信裕さんを講師にお迎えして美術の授業を行っていただきました。テーマは「アートって何だろう?」対面型アート鑑賞ワークショップをとおして3年生が志村さんと一緒に考え深めました。当日は新聞2社(朝日新聞・千葉日報)からも取材を受けました。

千葉日報記事 https://www.chibanippo.co.jp/news/local/1252345

2 香取中紹介パンフレット

このたび、学区小学校保護者向けに本校紹介パンフレットを作成しました。ぜひご覧ください。

3 ちばのやる気ガイド

中学生のみなさんが国語、数学、英語、理科、社会の授業を復習したり、予習したりするために家庭学習で使える問題がたくさんあります。解答解説付きですから一人でも学べます。ぜひ、活用してみてください。

4 家庭教育リーフレット

保護者の皆様を対象にした家庭教育への応援パンフレットです。ぜひ、ご活用ください。

5 本校のオンライン国際交流

香取中は令和5年1月30日サイパン市のホップウッドミドルスクールとオンラインによる国際交流をスタートさせました。令和5年度は月1度の割合で交流を進めました。

令和6年2月26日(月)2年生で実施をした様子は2/26付記事をご覧ください

ホップウッドミドルスクールのホームページはこちら

https://hopwoodpss.weebly.com/

千葉日報記事 https://www.chibanippo.co.jp/news/local/1023641

6 小中義務教育学校講師募集!!

講師・養護教諭・事務職員・栄養職員ができる方を求めています。詳しくは登録説明会のチラシをご覧ください。

(修正版)講師登録説明会(5月).pdf

7 地産地消オリジナルレシピを公開中

香取学習2発表会当日、オリジナルレシピをお持ち帰りにならなかった方、当日発表会にお越しになれなかった方などなど、どうぞご活用いただき、ご家庭でつくってみてください! なお、生徒が考案した各レシピを栄養教諭の先生に栄養成分グラフにしていただき、コメントもいただきました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 | 7 1 |

8 | 9 | 10 1 | 11 | 12 1 | 13 | 14 1 |

15 | 16 | 17 1 | 18 1 | 19 1 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 1 | 28 |