文字

背景

行間

学び方を学ぶ2

2月21日(金)今日も気持ちの良い晴天。一方、花粉症の人にとっては憂うつな季節が到来でしょうか。春は一歩一歩近づいています。

さて、今年度も締めくくりの時期。授業時間もあとわずかになってきました。授業の基本は教科書。教科書をきちんと読める人になってもらいたいと本校では取組を始めています。「教科書を読む?そんなの当たり前!」と思う人がいるかもしれませんが、実は読んでいるようで、意味を正しくつかんで読んでいるかと問われるとどうでしょうか。教科によっては難しい用語が出てきたり、簡単な日本語のはずなのに、特有の言い回しで分かりづらいと思っている人もいるかもしれません。授業の学びのもとは教科書からですので、香取中では教科書をきちんと読んで理解し、活用できる生徒を育てたいと考えています。

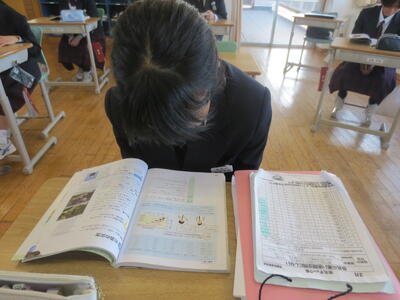

そこで、今日の1年生の朝学習の時間は学び方の学び実践編。教科書を使った取組を行いました。今回は理科。昨日の授業で1年生は地震のP波、S波を使った計算問題にチャレンジしました。その復習を兼ねて地震に関する教科書を扱いました。

1 誰が速く指示された教科書のページを開くことができるかレース

2 モニターで提示された文章を誰が速くそのページから見つけ出せるかレース

ゲーム感覚に心も身体もなったところで、以下の活動を行いました。

3 地震について説明された教科書の一部を、黙読

4 その後、その文章の意味をクラスで確認

5 クラスで音読。

6 横15マス縦10マスに書き写す活動

①90秒で何文字書き写せるか目標を立てる

②各自で90秒間でどこまで書き写せるかチャレンジ

③自分自身で書いた文字数を記録

④そのプリントを隣の人と交換し、赤ペンで書き間違いをしていないかチェック

書き写しの中で一番間違いが多かったのは、「距離」の『距』。右のつくりの部分を「臣」と書く人が多かったです。人は一度に見て記憶できる文字(意味の無いばらばらなもの)は7文字程度だそうです。1文字1文字書き写していると大変ですね。授業で学んだことが頭に入っていると、見た瞬間にある程度の文字や単語を書き写せます。今回は「初期微動継続時間」8文字ですが、P波が到着してからS波までの時間である「初期微動継続時間」が頭に入っていると、一気に書き写せたはずです。教科書を書き写す作業ではなく、意味ある活動(前時の復習と確認)となればと願ってこの活動を行ってみました。ちなみに、次回は来週2年生でこの活動を実施予定です。

興味をもったみなさんは、家庭学習でも教科書を使って今日学んだことで一番大事と思う箇所を、音読し、意味をつかんだところで、書き写す活動をしてみると、頭が活性化され、内容が頭に入ってくるはずです。同じ漢字をやみくもに何回もノートに書く作業より、意味ある活動になるのではないでしょうか。そんな学び方を学んでくれたらと思います。

〇最終下校 1/20~ 16:50

〇学校クラスコンサートの模様が新聞で紹介されました。

https://www.chibanippo.co.jp/articles/1523497

〇食と健康コース考案 サバイバル飯レシピ サバイバル飯 掲示用.pdf

〇令和8年度県公立高入学者選抜について

県教育庁から現3年生以降の県公立高校の入試に関して新たな情報が発表されましたので、ご覧ください。

・日 程 https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/press/2025/koukou/r8nyushinittei.html

・改善点 https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/press/2024/koukou/r8kaizenten.html

〇県教委ニュース 令和7年度 配信中

教職員、児童・生徒、保護者の皆様に広く読んでいただきたい情報が盛りだくさんです。

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/news/r7/index.html

〇令和6年度生徒 国語作品

令和6年度の国語の授業で、谷川俊太郎さんの詩「生きる」を鑑賞し、自分たちの詩「生きる」を完成させました。また、全校に募集して香取中版もできあがりました。有志の生徒、職員によるものです。よろしければご鑑賞ください。

〇親子で考えるインターネットの正しい使い方

千葉県環境生活部県民生活課子ども・若者育成支援室から保護者向け動画が紹介されています。SNSなどを使う時に気をつけるべきことなど親子で一緒に動画を見ながら確認していただければと思います。

5分版動画 https://www.youtube.com/watch?v=gcjvcY1AmvY

15分版動画 https://www.youtube.com/watch?v=RsM_HpThmys

1 対面型アート鑑賞ワークショップ

令和6年7月18日に香取市在住のアーティスト志村信裕さんを講師にお迎えして美術の授業を行っていただきました。テーマは「アートって何だろう?」対面型アート鑑賞ワークショップをとおして3年生が志村さんと一緒に考え深めました。当日は新聞2社(朝日新聞・千葉日報)からも取材を受けました。

千葉日報記事 https://www.chibanippo.co.jp/news/local/1252345

2 香取中紹介パンフレット

このたび、学区小学校保護者向けに本校紹介パンフレットを作成しました。ぜひご覧ください。

3 ちばのやる気ガイド

中学生のみなさんが国語、数学、英語、理科、社会の授業を復習したり、予習したりするために家庭学習で使える問題がたくさんあります。解答解説付きですから一人でも学べます。ぜひ、活用してみてください。

4 家庭教育リーフレット

保護者の皆様を対象にした家庭教育への応援パンフレットです。ぜひ、ご活用ください。

5 本校のオンライン国際交流

香取中は令和5年1月30日サイパン市のホップウッドミドルスクールとオンラインによる国際交流をスタートさせました。令和5年度は月1度の割合で交流を進めました。

令和6年2月26日(月)2年生で実施をした様子は2/26付記事をご覧ください

ホップウッドミドルスクールのホームページはこちら

https://hopwoodpss.weebly.com/

千葉日報記事 https://www.chibanippo.co.jp/news/local/1023641

6 小中義務教育学校講師募集!!

講師・養護教諭・事務職員・栄養職員ができる方を求めています。詳しくは登録説明会のチラシをご覧ください。

(修正版)講師登録説明会(5月).pdf

7 地産地消オリジナルレシピを公開中

香取学習2発表会当日、オリジナルレシピをお持ち帰りにならなかった方、当日発表会にお越しになれなかった方などなど、どうぞご活用いただき、ご家庭でつくってみてください! なお、生徒が考案した各レシピを栄養教諭の先生に栄養成分グラフにしていただき、コメントもいただきました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

28 | 29 1 | 30 1 | 31 1 | 1 | 2 1 | 3 |

4 | 5 | 6 2 | 7 1 | 8 | 9 | 10 1 |

11 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

18 | 19 | 20 | 21 | 22 2 | 23 | 24 |

25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |