文字

背景

行間

香取中日誌

卒業式に向けて

2月14日(土)みなさんお元気ですか。今日はおだやかな一日。香取中学校では業者さんが来校し、校庭の樹木の剪定を行っていただいています。毎年この時期、卒業式に向けて学校教育環境の整備の一環です。梅の花も青空に映えて満開です! 公立高校受検の3年生のみなさん、この週末を健康管理に十分留意して17日、18日の選抜試験に臨みましょう!

かとらぼノートの日

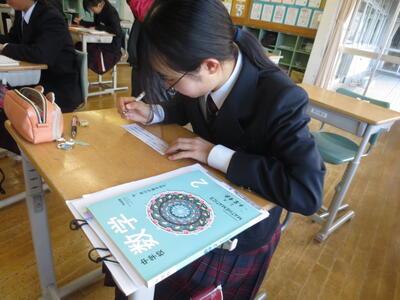

2月13日(金)朝の時間は全校でかとらぼノートの日。今回は数学。数学の教科書で大切な部分を聴いて書き取る「聴写」に今週もチャレンジ。1,2年生はデータ資料の読み方、3年生は2次関数に関する文章を書き取りしました。その後、さらに理解を深めるために助詞の穴埋め問題も行いました。聴いた内容を適切に漢字に直すことができることは、内容を理解しているひとつの判断材料と考えています。私たちは瞬時にして聴いた音をひらがなやカタカナ、漢字に変換して内容をつかんでいます。ですが、聞いた内容自体が理解していなければ、いくら音として聞き取れても、その音のかたまりを意味のかたまりにすることはできません。「聴写」は聞き取った教科書の内容を自分は本当に理解しているかという自己チェックにもなります。香取中は読解力向上の上で、「視写」に加えて「聴写」も大切な力だと考えます。

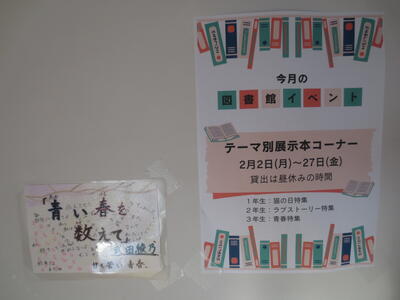

現在、図書室では図書委員のセレクションによる『テーマ別展示本コーナー』が27日(金)まで開かれています。本校の開放的な図書室で読んだり、借りて家で読んだりと読書を楽しんでくれたらと願っています。

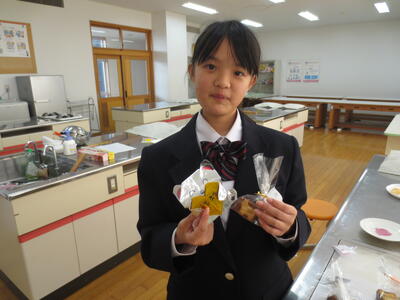

さて、今日は家庭科室でなでしこ学級の調理実習が行われています。粉からクッキー生地をつくり、型抜きをしてオーブンへ。そしてきれいにトッピングなど飾り付け。おいしくてかわいくて素敵なクッキーが完成しました。

5時間目の1年生は社会、定期テストの振り返り。掛け図を使いながら学んだことの確かめを行いました。2年生はALTの先生と受け身の文のおさらい。いろいろな画像が紹介され、実際にどんな場面で受け身の文が使われるのかを確認。「この雪だるまは~さんによって作られた。」と表現する場合、This snowman was made by ~.と思っていたら、ALTの先生はbuiltを使うことを教えてくれました。組み立て感を出すにはbuiltが使われることが多いことに気づかされました。また、授業では新たな情報が!These sweets were made by Mr.〇〇. とモニターに映し出されたチョコレートやクッキー、ケーキなどが英語科担当の先生によって作られたことがわかりました。「スイーツ男子」の先生がつくったスイーツはとてもおいしそうでした!3年生は国語。ことばゲームで語彙を増やした後は、入試の備え文法問題を中心に確認をしました。公立高校を受検する3年生のみなさん、健康管理に十分留意して休日を過ごしてください。応援しています。

今日の香取中

2月12日(木)みなさんお元気ですか。今朝も霜がおり寒さが厳しかったですね。体調は大丈夫でしょうか。登校挨拶を交わす中、ピロティ前の中庭にあるクスノキに鳥がエサをついばみに来ていました。昨日の雨で雪が解け、ようやく地面も見えてきました。

さて、3時間目は薬剤師さんがお見えになり、教室内の二酸化炭素量や照度の検査を行いました。結果は特に問題ないとのことでした。本校は廊下を含めてガラスが多いため大変明るい作りになっています。

6時間目、3年生は公立高校入試に備えて面接練習や作文練習に集中。1,2年生は3年生を送る会に向けて準備を進め明日リハーサルを行う予定です。

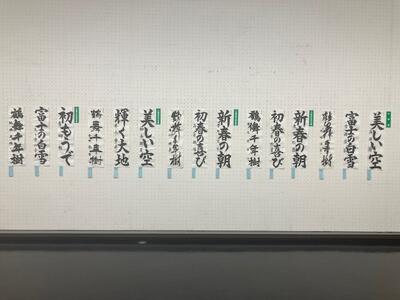

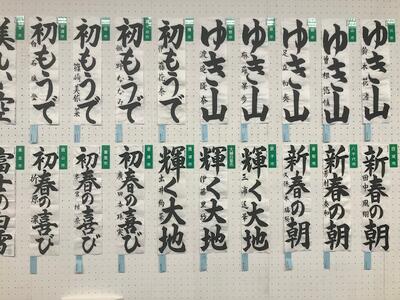

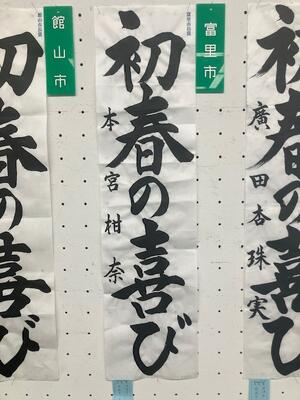

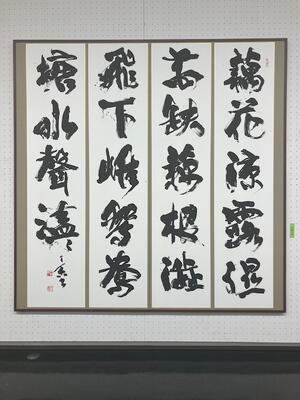

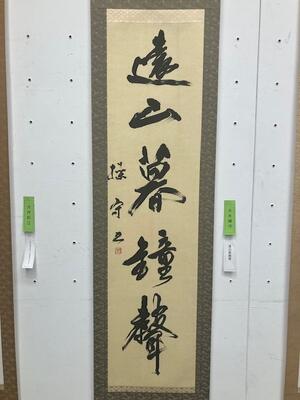

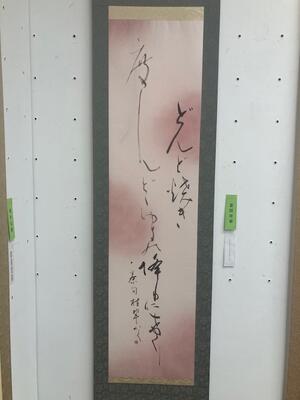

千葉県小・中・高校書き初め展覧会

2月11日(祝)みなさんお元気ですか。2月10日~15日まで千葉県立美術館では第78回千葉県小・中・高校書き初め展覧会が開催中。中央審査まで進んだ本校2年生の作品が富里市長賞を受賞。現在千葉県立美術館で展示されています。ここでその雅な出来栄えの作品を紹介いたします。

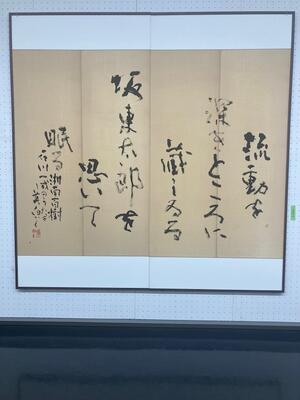

なお、県立美術館では書星会の書星選抜展も開催されており、書道の世界の奥深さを味わうことができます。また、『彫刻に触れるとき 「さわる」と「みる」がであう彫刻展2026』も無料で鑑賞することができます。

また、特別展で千葉市を拠点に活動する神谷紀雄さんの陶芸展も開かれており、身近な梅や椿、あやめなどの植物を題材にした陶芸作品を鑑賞することができます。 ぜひ、いろいろなアートに触れてみてはいかがでしょうか。

休校明けの香取中

2月10日(火)みなさんお元気ですか。休校明けの今朝、雪残る通学路から登校してきた生徒のみなさん。笑顔での朝のあいさつにほっこりほっとしました。場所によってはまだまだ路面が凍結のまま。車で送られてきた人の中には徐行運転による渋滞にあった人もいました。無事登校できたことに安心しました。

さて、今日は5時間目の授業を紹介します。1年生は国語。ヘルマン・ヘッセの「少年の日の思い出」を現在学んでいます。今回はグループに分かれて登場人物の人物分析。まるでプロファイリングのように物語というデータをもとにどんな人物像かを議論しながら黒板に書いていきました。一人では気づけなかったことがグループで話し合うことで見えてきたり、深く考えるきっかけになったりしているようで、1年生の皆さんの表情がとても真剣でした。この「少年の日の思い出」は2年生の「夏の葬列」3年生の「故郷」や「初恋」などとともに、中学3年間で学ぶ国語の作品で印象深いものかもしれませんね。

2年生は英語。受け身(受動態)をランキングクイズをとおして復習しました。2025年一番多くみられた映画ベスト5や一番歌われたカラオケソングなど、4チームに分かれて競い合いました。そこで使われていた表現が「was seen 見られた」や「was sung歌われた」など。先生が英語で話すこれらの表現をたくさん耳から聞くこと(インプット)で実際に使われる受け身の表現を理解していきました。何といっても2年生の笑顔・笑顔・笑顔。とても素敵な表情。そしてランキングに総立ちで見入ったり。本当に知りたい情報にはみなさん貪欲であること。貪欲は意欲の表れ。2年生のクラスにはたくさんの英語があふれていました。

3年生はテストの振り返り。入試直前ということもあり、いつもに増してみんな熱心に先生の解説などを聞き、テストの振り返りを行いました。

〇最終下校 2/3~ 17:00

〇学校クラスコンサートの模様がピティナ様HPで紹介されました。

https://corporate.piano.or.jp/news/2026/01/entry_301.html

〇食と健康コース考案 サバイバル飯レシピ サバイバル飯 掲示用.pdf

〇令和9年度県公立高入学者選抜日程について

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/nyuushi/koukou/r9/r9nyushinittei.html

〇県教委ニュース 令和7年度 配信中

教職員、児童・生徒、保護者の皆様に広く読んでいただきたい情報が盛りだくさんです。

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/news/r7/index.html

〇令和6年度生徒 国語作品

令和6年度の国語の授業で、谷川俊太郎さんの詩「生きる」を鑑賞し、自分たちの詩「生きる」を完成させました。また、全校に募集して香取中版もできあがりました。有志の生徒、職員によるものです。よろしければご鑑賞ください。

〇親子で考えるインターネットの正しい使い方

千葉県環境生活部県民生活課子ども・若者育成支援室から保護者向け動画が紹介されています。SNSなどを使う時に気をつけるべきことなど親子で一緒に動画を見ながら確認していただければと思います。

5分版動画 https://www.youtube.com/watch?v=gcjvcY1AmvY

15分版動画 https://www.youtube.com/watch?v=RsM_HpThmys

1 対面型アート鑑賞ワークショップ

令和6年7月18日に香取市在住のアーティスト志村信裕さんを講師にお迎えして美術の授業を行っていただきました。テーマは「アートって何だろう?」対面型アート鑑賞ワークショップをとおして3年生が志村さんと一緒に考え深めました。当日は新聞2社(朝日新聞・千葉日報)からも取材を受けました。

千葉日報記事 https://www.chibanippo.co.jp/news/local/1252345

2 香取中紹介パンフレット

このたび、学区小学校保護者向けに本校紹介パンフレットを作成しました。ぜひご覧ください。

3 ちばのやる気ガイド

中学生のみなさんが国語、数学、英語、理科、社会の授業を復習したり、予習したりするために家庭学習で使える問題がたくさんあります。解答解説付きですから一人でも学べます。ぜひ、活用してみてください。

4 家庭教育リーフレット

保護者の皆様を対象にした家庭教育への応援パンフレットです。ぜひ、ご活用ください。

5 本校のオンライン国際交流

香取中は令和5年1月30日サイパン市のホップウッドミドルスクールとオンラインによる国際交流をスタートさせました。令和5年度は月1度の割合で交流を進めました。

令和6年2月26日(月)2年生で実施をした様子は2/26付記事をご覧ください

ホップウッドミドルスクールのホームページはこちら

https://hopwoodpss.weebly.com/

千葉日報記事 https://www.chibanippo.co.jp/news/local/1023641

6 小中義務教育学校講師募集!!

講師・養護教諭・事務職員・栄養職員ができる方を求めています。詳しくは登録説明会のチラシをご覧ください。

(修正版)講師登録説明会(5月).pdf

7 地産地消オリジナルレシピを公開中

香取学習2発表会当日、オリジナルレシピをお持ち帰りにならなかった方、当日発表会にお越しになれなかった方などなど、どうぞご活用いただき、ご家庭でつくってみてください! なお、生徒が考案した各レシピを栄養教諭の先生に栄養成分グラフにしていただき、コメントもいただきました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 | 7 1 |

8 | 9 | 10 1 | 11 | 12 1 | 13 | 14 1 |

15 | 16 | 17 1 | 18 1 | 19 1 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 1 | 28 |