令和7年度 学校いじめ防止基本方針

1 いじめに対する基本的な考え方

「いじめ」とは、「児童に対して、当該児童が在籍する小学校に在籍している当該児童と一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているもの」と定義する。

いじめは重大な人権侵害であり、いかなるもの(形態)であっても許されない。学校は全職員が一丸となって、いじめの防止、早期発見、発生時の適切な対処に努め、また、何人もそれを見て見ぬふりをすることは許されない。ま た、学校はいじめ問題への対処にあたり、保護者等への正確でていねいな説明を行う。

2 いじめの形態(具体的な内容)

・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。

・仲間はずれ、集団による無視をされる。

・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。

・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。

・金品をたかられる。

・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。

・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。

・パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷やいやなことをされる。

※けんかやふざけ合いであっても、いじめとして背景にある事情を調査するようにする。

※いじめを意図して行った行為ではなく、また継続して行われた行為ではなくても、その行為によって児童が心身の苦痛を感じている場合は、いじめとして認知して適切に対応する。

3 学校いじめ対策組織の設置と校内体制

生徒指導部会を核とした学校いじめ対策組織を設置し、以下の取組を実施する。

(1) 学校いじめ防止基本方針を策定する。

(2) 学校いじめ防止基本方針に基づき、具体的な年間計画の作成・実施・検証・修正を実施する。

(3) 「いじめ防止」「早期発見」「いじめに対する措置」等に関する職員研修を企画・運営する。

(4) 学校におけるいじめの相談・通報の窓口となる。(保健室前に相談箱の設置)

(5) いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を図る。

(6) いじめの疑いに関する情報があった時の緊急対処方針の決定と保護者との連携を図る。

(7) 構成員は、生徒指導部会を基本とするも、 (5)の緊急対処に際しては関係職員や必要に応じてスクールカウンセラーをメンバーとする等、柔軟に定める。

【いじめ防止対策委員会】

〇生徒指導・教育相談委員会(校長、教頭、生徒指導主任、人権教育担当、教務主任、養護教諭)

〇心理・福祉の専門家(香取市教育委員会指導主事、西地区民生委員)

4 いじめ防止等のための方針

(1) 人権意識の向上や規範意識の醸成を図るとともに、生命を大切にする心を育むことによって、いじめの防止・早期発見に努める。

(2) 児童のコミュニケーション能力の向上を図るとともに、豊かな人間関係づくりを推進する中で、いじめの防止・早期発見に努める。

(3) 発達の段階に即した確かな児童理解、教育相談の重視、全職員による一貫性のある組織的な指導の中で、いじめの防止・早期発見に努める。

(4) 学校全体での暴力・暴言の排除、過度な競争意識や勝利至上主義等、児童のストレスを高くする指導を見直す中で、いじめの防止に努める。

(5) 学校と家庭・地域・関係機関が連携・協働して、いじめの早期発見に適切に努めるとともに、発生時には毅然と対処し、継続的にその指導にあたる。

5 具体的な取組

(1) いじめの未然防止

いじめはどの子どもにも起こりうるという事実を踏まえて、全ての児童を対象に、以下のようにいじめの未然防止に取り組む。

ア いじめ防止等に向けた取組の年間計画等の作成と見直し

・学校いじめ防止等年間計画の作成と年度末における見直し

・教師用のチェックリストの作成と活用

イ 道徳教育及びいのちを大切にするキャンペーン等の充実

・全教育活動を通した道徳教育の推進

・児童会活動等、児童の自発的な活動の展開(いじめ防止集会の実施

・豊かな人間関係づくり実践プログラムの推進

・自然体験や宿泊体験、職場体験等の推進

・人権教育等の推進

・読書活動の推進

ウ インターネットを通じて行われるいじめ対策の推進

・情報モラル教育やサイバー教室による未然防止の推進(KDDIスマホ安全教室)

・プロバイダ責任制限法による誹謗中傷等の削除要求、発信者情報の開示請求等の周知

・インターネットリテラシー学習の推進

エ 教職員研修の推進

・職員打合せ、職員会議でのいじめ防止等共通理解

・何事も相談できる職場環境を作り、情報を共有する

・いじめの防止等に関する事例研修の実施

・生徒指導の機能を重視したわかる授業の展開

・教職員の児童を傷つける発言等や体罰根絶に向けた研修の実施

オ 保護者や地域住民等への啓発活動

・いじめ防止対策推進法の家庭・地域への周知

・リーフレット「学校・家庭・地域が一体となったストップいじめ」の配付

・リーフレット「今こそ『いじめゼロ』を目指して」の配付

・「インターネットに潜む危険性について」(文書)の配付

・「いじめゼロ宣言」の児童(生徒)会での採択と周知

・道徳の授業の一般公開

(2) 早期発見

いじめは大人の目につきにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけ合いを装って行われたりすることを教職員は認識し、以下のようにいじめの早期発見に努める。

ア 早期発見のための措置

・日常的な一人一人への声かけ

・毎日提出している連絡ノートの利用(児童のコメントに注視し、変化にいち早く気づき対応する。)

・昼休み等授業時間外での児童の人間関係の観察

・電話連絡や家庭訪問等、保護者との日ごろからの連携

・いじめ等児童の悩みのアンケート調査実施(年2回:6月、11月)

・保護者を対象とした定期的ないじめに関するアンケート調査の実施

・定期的な教育相談の実施(年2回:6月、12月)

イ 相談体制の整備

・児童と教職員の豊かな人間関係の構築

・保健室やスクールカウンセラー相談室等の相談機能の充実

・相談箱の設置

・いじめについて「話す勇気」の指導

・児童の相談記録等、情報の教職員による共通理解

・保護者や地域住民等から学校へのいじめ等の情報の連絡先電話番号(82-7124)

担当:教頭、生徒指導主任、養護教諭)

香取市ほっとダイヤル <教育委員会対応>電話番号 50-1288

(3) いじめに対する対処

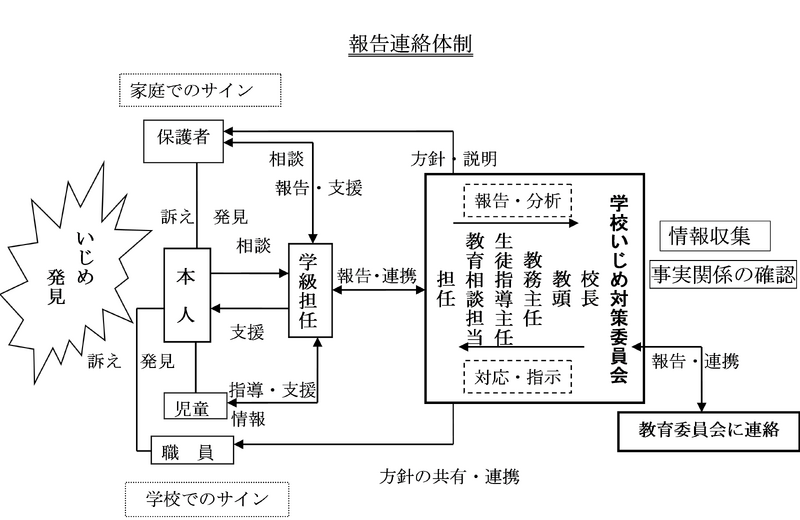

いじめの発見・通報を受けた場合は、特定の教員で抱え込まず、「いじめ発生時の対応マニュアル」に従って組織的に対応する。

以下概要

ア いじめの認知

・いじめの疑いについての初期情報の把握、保護者や地域住民等からの相談先

(学校電話番号 82-7124)

イ 初期対応

1)生徒指導・学校いじめ対策委員会で初期対応の方針の決定

2)教育委員会への報告と連携

3)いじめられている児童及びその保護者への方針説明

・いじめ被害者の心情に寄り添った対応をとること

・学校はいじめ被害者を守り抜くこと

・不安な点について、できるだけ解消するように努めることを伝える

4)事実関係を明確にする調査

5) 初期支援・指導

ウ 二次対応

6)情報整理と具体的な指導・支援体制の確立(全職員での共通理解)

7)保護者への報告と支援・助言

エ 長期対応

8)関係児童の心のケア

9)再発防止に向けた継続的な支援・指導・助言

オ 重大事態発生時の関係機関との連携

参考:重大事態とは、(いじめ防止対策推進法・第28条より)

(ア) いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じたと疑いがあると認めたとき

(イ) いじめにより児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき

カ 「いじめ」の解消について

1)いじめに係る行為が三か月以上継続してやんでいる

2)被害児童が心身の苦痛を感じていないことを本人及び保護者に面談で確認する

6 感染症等にかかるいじめ防止について

感染症(新型コロナウイルス、ノロウイルス、新型インフルエンザ等)拡大に従い、下記のような児童及び対象者に対する差別等の不当な扱いによるいじめを防止する取り組みを行う。

ア いじめを受ける可能性のある対象者

・体調不良の児童、および家族

・海外により帰国した児童、保護者、家族

・感染症治療にあたる病院、および関係者

・帰国者を受け入れた宿泊施設、および関係者

イ 留意点

・感染症等をもとにしたいじめを防止するための指導をする。

・いじめ防止に関するリーフレットを配付し、いじめ防止意識を高める。

7 性的マイノリティにかかるいじめ防止について

性的マイノリティ(レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、クエスチョニング)について、学級においていかなるいじめや差別も許さない適切な生徒指導、人権教育を推進し、悩みや不安を抱える児童のよき理解者となるよう努める。性的マイノリティに係る児童に対するきめ細やかな対応は下記のような取り組みを実施する。

① 学校における支援体制について

・性的マイノリティに関する相談を受けた場合には、特定の教員で抱え込まず、組織的に取り組む。学校内に「サポートチーム」を作り、校内支援委員会を適時開催しながら対応していく。

※サポートチーム…校長、教頭、生徒指導主任、人権担当、教務、養護教諭

・教職員間の情報共有に当たっては、児童自身が秘匿しておきたい場合があること等に留意しつつ、学校として効果的な対応を進めるためには、教職員間での情報共有し、チームで対応することは欠かせないことから、当事者である児童やその保護者に対し、情報共有する意図を十分に説明・相談し理解を得つつ対応を進める。

② 医療機関との連携について

・医療機関との連携に当たっては、当事者である児童や保護者の意向を踏まえることを原則とする。しかし、当事者である児童や保護者の同意が得られない場合、具体的な個人情報に関連しない範囲で一般的な助言を受けることは考えられる。

・医療機関による診断や助言を通じて学校が専門的知見を得るとともに、教職員や児童、保護者への説明材料として活用する。

③ 学校の各場面での支援について(例)

|

項目 |

学校における支援の例 |

|

服装 |

・自認する性別の衣服の着用を認める。 |

|

髪型 |

・標準より長い髪型を一定の範囲で認める(戸籍上男性) |

|

更衣室 |

・保健室、多目的トイレ等の利用を認める。 |

|

トイレ |

・職員トイレ・多目的トイレの利用を認める。 |

|

呼称の工夫 |

・校内文書(通知表を含む)を児童が希望する呼称で記す。 ・自認する性別で名簿上扱う。 |

|

授業 |

・体育において別メニューを設定する。 |

|

水泳 |

・上半身が隠れる水着の着用を認める。(戸籍上男性) |

|

運動部の活動 |

・自認する性別に係る活動への参加を認める。 |

|

修学旅行等 |

・1人部屋の使用を認める。入浴時間をずらす。 |

8 その他

(1)学校いじめ防止基本方針をホームページで公開する。

(2)学校いじめ防止基本方針は、毎年度、学校評価等を活用し見直す。

(3)その他いじめの防止等に関する措置(毎月の職員会議での児童の実態把握と共通理解)を参酌し、毎年見直しを行う。

(4)本指針は、令和5年に改定した。

(5)本指針は、令和7年4月に本校職員で共通理解を図った。